食品ロス削減に向け、施策やガイドライン等で行動変容を促進

持続可能な社会の実現に欠かせない取組の1つが、食品ロスの削減だ。本来食べられるものを捨てることは資源循環や環境負荷の観点だけでなく、ゴミ処理を担う自治体の財政の問題にもつながる。国を挙げて取り組む食品ロスの削減について、環境省・資源循環課課長補佐の村井辰太朗氏に話を聞いた。

村井 辰太朗(環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 課長補佐)

企業努力や技術発展で

事業系食品ロス削減は目標達成

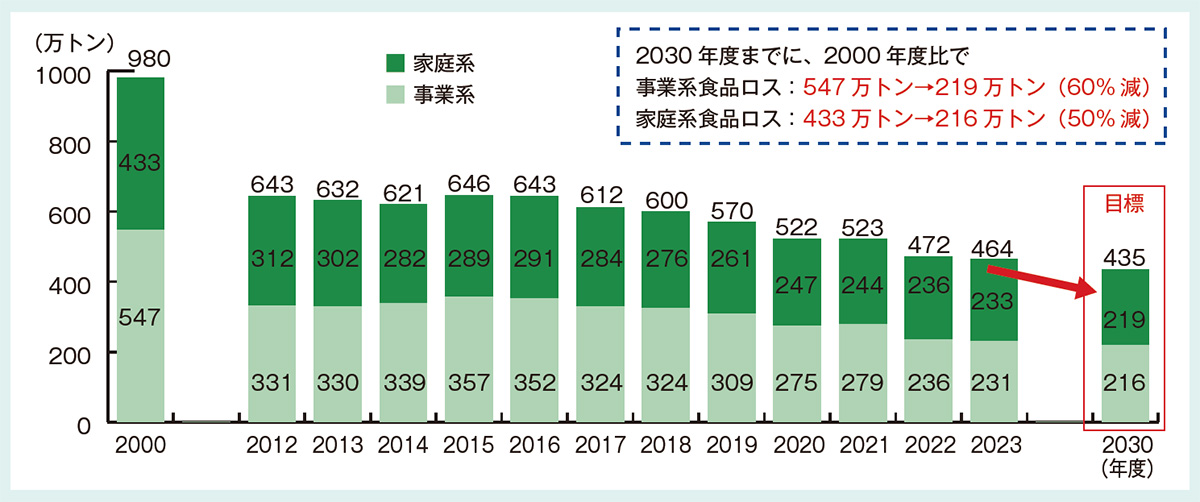

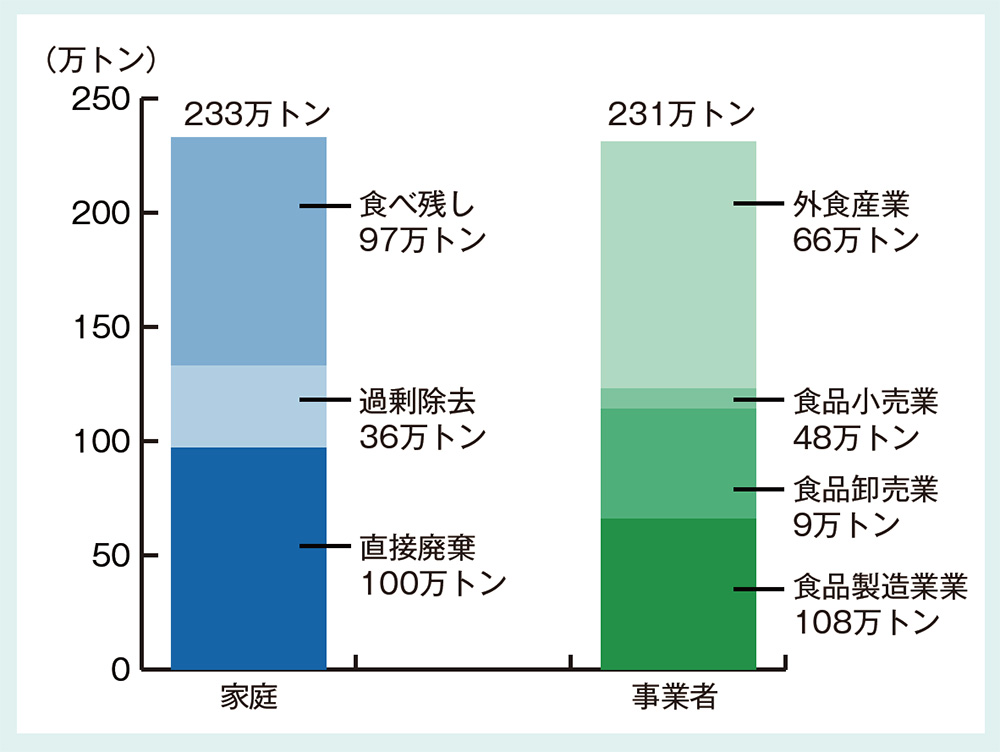

野菜の皮や種、魚の骨などを含む食品廃棄物のうち、食べられるにも関わらず捨てられるものを食品ロスと呼ぶ。食品ロスは事業系と家庭系の2つに分類される。事業系は製造・卸・小売業者から出る規格外品や売れ残り品、外食産業から発生する作り過ぎや食べ残し。家庭系は買い過ぎや賞味期限切れによる廃棄、野菜や果物の皮を厚くむき過ぎるという過剰除去などのこと。2023(令和5)年度の食品ロスは約464万トン、そのうち事業系が約231万トン、家庭系が約233万トンと推計されている(図1、図2参照)。

図1 食品ロスの推移

出典:消費者庁

図2 食品ロスの内訳(2023年度)

出典:環境省

全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。

-

記事本文残り83%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内