富士通、地上の英知を宇宙へ転用 60年の軌道技術とAI・コンピューティング技術で描く境界なき未来

約60年にわたり国と共に最先端の宇宙開発に携わってきた富士通。はやぶさプロジェクトでは、その精緻な軌道技術が小惑星探査機の帰還という偉業に重要な役割を果たした。そんな日本の宇宙業界を牽引してきた富士通が2025年4月より、新たに宇宙ビジネス推進室を設置した。

その背景には、宇宙が国家主導の研究開発領域から民間企業が活躍する実用化の時代へと劇的に変化していることがある。この変化により、直近の世界の年間衛星打ち上げ数も3,000機近くと、ここ10年間で10倍以上の数字を記録している。こうした環境変化を受けて富士通は、宇宙事業の新たな価値の創出に向けてより注力しているのだ。

そんな同社の宇宙ビジネス戦略について、宇宙ビジネス推進室 シニアマネージャーの齋藤悠氏に聞いた。

地上技術の宇宙転用がもたらす優位性

富士通の宇宙ビジネス戦略における最大の特徴は、地上で培った豊富な技術を宇宙領域に転用することで、スピード感のある宇宙開発に取り組んでいることだ。

「富士通は、長年にわたり地上における社会インフラを支えてきています。こうした事業に関わる人材、情報・ノウハウ、そして技術が豊富にあります。こういった地上ビジネスで培った技術や資源を活用した、地上技術の宇宙への『転用』によるスピード感ある事業開発こそが、富士通の大きな優位性であると考えています」と齋藤氏は語る。

この転用戦略の背景にあるのは、宇宙産業の国際競争激化の時代に、従来よりも迅速なソリューション提供こそが日本の宇宙ビジネス発展を推進するという考えだ。地上のインフラシステム開発を最先端で担ってきた富士通ならではのアプローチにより、自社の発展のみならず、宇宙への新規参入企業へのサポートも視野に入れて、日本としての宇宙産業促進に貢献している。

「転用」戦略を支える人材・連携体制

この「転用」戦略を実現するために、富士通では人材面での独自の取り組みを進めている。

「富士通では宇宙事業の人材面に関して、大きく3つの戦略があります。まずは採用の部分で、専門人材を受け入れつつ、こうした人材をより広い連携の視野を持つ人材に育成していくこと。そして次に、他の宇宙関連の企業、とりわけ宇宙利活用の新興領域を担う企業との連携を促進すること。そして最後に富士通内部の各部署との連携を強化することです」

第一の柱である専門人材の採用と育成では、宇宙領域の専門知識を持つ人材を積極的に受け入れながら、同時に富士通の幅広い事業領域との連携を視野に入れた人材育成を行っている。

第二の柱となる社外連携では、宇宙関連の新興企業や既存プレイヤーとのパートナーシップを積極的に構築。新しい宇宙産業の創出を「共創」していく体制を整えている。

そして中でも「転用」戦略の確信を担うのが、第三の柱である社内の部署横断的な開発体制である。「地上で社会インフラを支えてきた部署と、宇宙専門部門との有機的な連携を深化させることで、相互に「転用」できる技術を共有・開発し、ビジネスチャンスの種を発見していくことに力を入れています」

他の宇宙企業では実現困難な技術の宇宙展開を可能にするための大きな武器となっている。

「転用」の実例 AI技術による衛星故障検知

地上技術の宇宙転用の具体例として、富士通が現在開発を進めているのが、AIによる衛星故障検知システムだ。

富士通では、テクノロジーの軸としてAIの開発、活用を戦略的に加速させており、宇宙ビジネス推進室においてもAIによる衛星故障検知システムの開発を構想している。

「地上で培ったネットワーク異常検知技術を宇宙分野に応用した革新的なシステムです。人工衛星から受信するデータだけではなく、宇宙天気のような様々な環境要因も加味してAI技術により事前に異常の予兆を検知し、プロアクティブな対応を可能にします。衛星データやGPSは今や重要な社会インフラとなっており、その継続的な運用の確保は宇宙に携わる企業の社会的使命であると考えています」と齋藤氏はその開発背景について説明する。

この転用において、富士通の優位性が強く活きる。「通常AIを活用する場合、大量の学習データが必要となり、特に宇宙領域においてはこの学習データの不足がしばしば課題となります。しかし富士通では、少ないデータでも精度の高いAIモデルを構築する技術や、スーパーコンピューターをはじめとするコンピューティング技術を活用してシミュレーションをすることで大量の学習データを生成・学習する手法など、この課題を解決する手段を持ちます。そして、このようなAIを活用したサービスを各業種・業界で実装しており、これらの実績をもって宇宙領域にも展開することを考えております。」

同社が持つコンピューティング技術の計算能力と高度なAI技術を、宇宙領域へ適用していこうと進めている。

宇宙事業の根幹を支える軌道計算技術

「転用」の戦略を持ちつつも、富士通にはもう一つ、大きな技術基盤が存在するという。

「富士通の技術的な強みは、長年培ってきた精緻な軌道計算技術です。この技術は60年前から現在まで変わらず、国内外で大きな優位性となり、宇宙開発を牽引しています」

国やJAXA主体のプロジェクトに長年携わってきた富士通の軌道計算技術が、宇宙開発領域で特に強みを発揮し、宇宙ビジネスの基盤となっているのだ。

そしてこの軌道計算技術を活かした新たな構想が、宇宙交通管理(Space Traffic Management)だ。

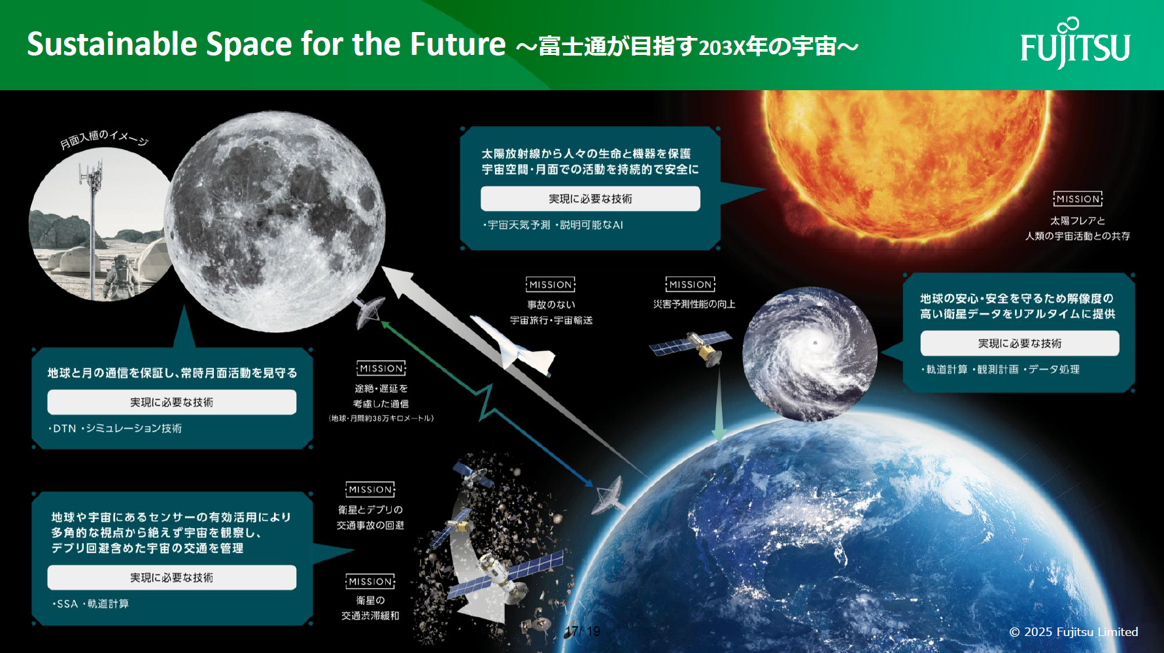

「近年急速に増加する衛星や宇宙輸送機と、これに伴うデブリの増加は、管理がされない状況では、デブリの衝突や、地球への落下など、宇宙開発に重大なリスクを生じかねません。そこで富士通では、デブリ等の正確な位置把握と可視化を通じて、安全な宇宙空間活動を支援する宇宙交通管理のシステムの構築を目指しています」

各国で注目される宇宙交通管理の分野に、いち早く乗り出し、宇宙における航空管制を行う構想だ。「宇宙デブリ問題を解決するためには、正確な位置把握と可視化が重要であり、富士通はこれらをワンストップで提供できるアセットを持っています。この強みをベースに、デブリ除去などのサービスを提供する企業と連携しながら、宇宙インフラを支える役割を担っていきます。」

富士通の軌道計算技術の精緻さが活かされる、宇宙開発全体にとって非常に重要な技術であるといえる。

宇宙と地上の境界なき未来への構想

宇宙開発においても多くの優位性を持つ富士通だが、宇宙技術の社会実装は決して容易ではなかったという。

「重要なのは、『あったらいいな』という発想ではなく、『なくてはならない』技術として社会に認識されることです。前者は研究段階にとどまりますが、後者に進展することで初めて真の社会実装が実現します。そのために富士通は、実績をつくること、また、次の世界のビジョンを提唱し、課題・ニーズを創出していくことに注力していきたいと考えています」

「開発」「社会実装」、ここまでは多くの企業が目指す部分でもあるが、富士通はさらにその先を見据えていると、齋藤氏は言う。

「活発になる宇宙産業の中で、独占市場を築くのではなく、誰でも宇宙活動の状況を確認・判断でき、正しく事業活動が実施できるような『健全性』の視点を持った宇宙開発のリーダーとして貢献していきます」

このビジョンには、単なる技術企業を超えた社会的責任の意識が込められている。

そして10年後の構想について、齋藤氏は革新的なビジョンを語る。

「『宇宙産業』という領域が不要になるほど、宇宙技術が日常的に活用される世界を目指しています。例えばGPSは、宇宙から衛星を介したデータ送信といった技術的背景を意識することなく、マップアプリを開けば位置情報が得られるという『当たり前』として機能しています。宇宙の○○ではなく、地上の自然な延長線上にある場所として、そこで展開される産業も当然のものとして、人類の活動領域が拡大していく世界を構想しています。」

この未来の実現において、富士通の地上技術の宇宙転用戦略は重要な役割を果たす。地上で培ったIT技術やノウハウを宇宙領域に適用することで、宇宙と地上の境界を意識しない、シームレスな技術環境の構築に貢献していく。「地上の延長線上にある宇宙」の実現に向けて、富士通の先駆的な挑戦が続いている。

齋藤 悠(さいとう・ゆう)

富士通株式会社 宇宙ビジネス推進室 シニアマネージャー

富士通株式会社において、衛星データを利活用する情報システム開発を経て、データ利活用などの新規事業開発を推進。センチネル・アジアプロジェクトにおける衛星データ共有システム開発および福井県民衛星「すいせん」における衛星データ利活用をリード。また、スーパーコンピューターを活用したビジネス創出など、宇宙領域だけではなく科学技術の社会実装を目的としたビジネス開発活動も推進。現在は、富士通における宇宙領域の新ビジネス開発責任者として、アライアンスも含めたビジネス創出を推進。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り0%

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内