「1.0」の反省を踏まえ「2.0」へ 人口減少下でも持続可能な社会に

東京一極集中が止まらない中、政府は「地方創生2.0基本構想」を閣議決定。過去10年の反省を踏まえ、人口減少を受け入れた上で「新結合」による地域活性化を目指す。若者・女性の参画機会確保とAI・デジタル技術の活用で、コストカット型から高付加価値型経済への転換を図るという。

2025年6月13日、「地方創生2.0基本構想」が閣議決定された。今後10年間の地方創生施策の方向性を示したものだ。2014年に「地方創生」を開始してから、「まち・ひと・しごと創生法」の制定、各種の交付金などによる様々な取組が実行に移されたが、東京圏への一極集中の流れは変わっていない。今回の基本構想の「2.0」は、過去10年の取組を「1.0」とし、これを全く新しいものにするという意味を込めて付けたものだという。

過去10年の反省を活かし

新しい構想を策定

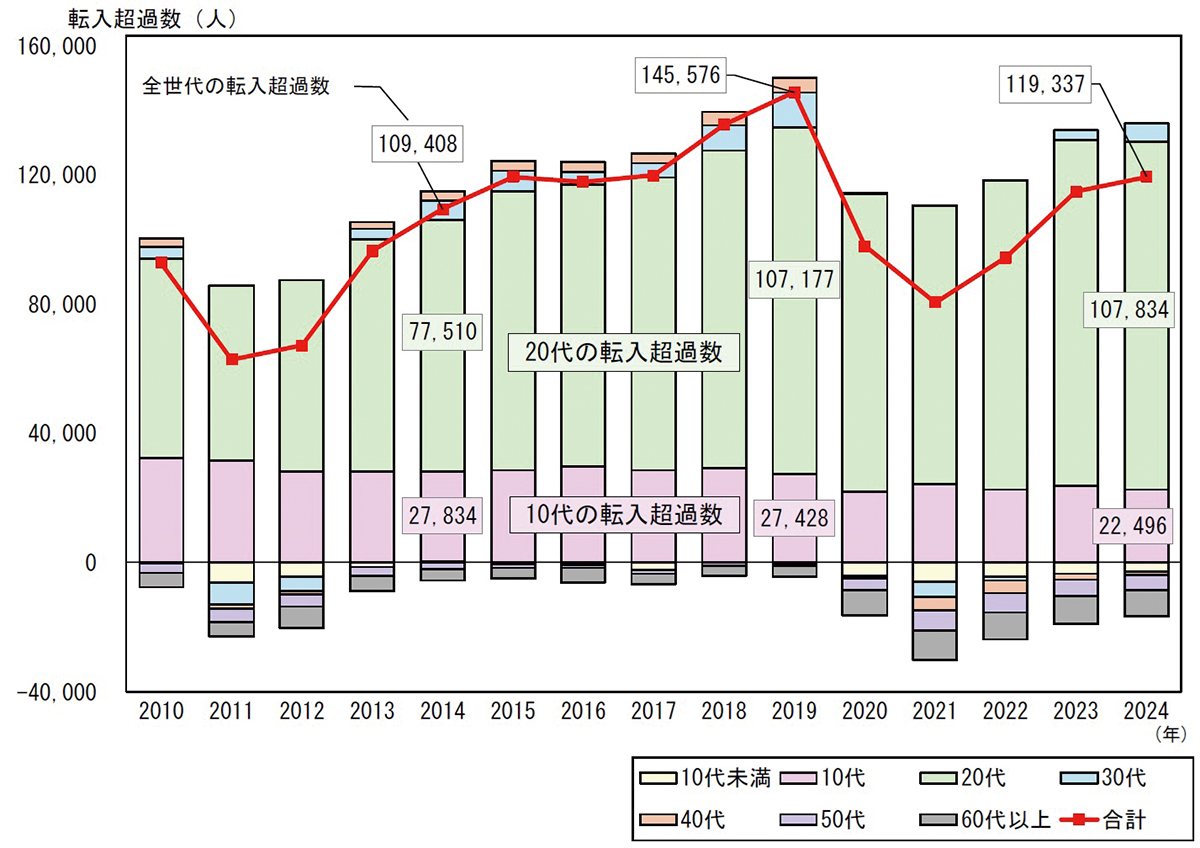

新型コロナウイルス感染症の影響下において、逆転が期待された東京圏への一極集中だが、社会が平常化すると完全に元に戻ってしまった。2024年は、10代・20代の転入超過が13万人を超え、コロナ前の水準と並んでいる(グラフ参照)。男女別にみると、男性の転入超過数が5.5万人、女性は同6.4万人で、東京圏が女性を引きつける傾向が続いている。生産年齢人口が減少する中、このような若者・女性の東京圏への流入があるために、地方部での労働力の減少が深刻になっている。地方部の経済は日本のGDPの半分を占めているが、人口減少による消費の減少が、地域経済の縮小を加速させる恐れがある。

東京圏 年齢階級別 転入超過数の推移

東京圏への転入超過が多い世代は10代と20代だ。進学や就職を機に東京圏に転入する人がこの世代に多いことが背景にある

出典:総務省

新しい基本構想の策定にあたり、政府では、過去10年の地方創生施策の反省点として、4点を挙げた(下囲み参照)。まず、①人口減少を受け止めた上での対応の不足。人口減少に歯止めをかけようとするための子育て支援や移住促進などが、自治体間での人口の奪い合いにつながった。②の若者や女性が地域から流出する要因への対応不足では、地域に若者にとって魅力的な雇用を作り出せなかったことや、伝統的な性役割の押し付けが解消できなかったことを反省点とした

③国と地方の役割の検討の不足、関係機関等の連携の不足では、「法令に基づく事務処理を効率的・効果的に実施できるようにするための情報の可視化やデータの共有、多様な立場の人々の連携や地域を越えた連携など、柔軟で開かれたアプローチが欠けていたのでは」と課題を提起している。また④地域の多様なステークホルダーが一体となった取組の不足では、地域における様々な立場の人を集めた会議が開かれたものの、「意見を聴く」にとどまり「議論」には至らなかった、と指摘している。

「地方創生1.0」の反省点

① 人口減少を受け止めた上での対応の不足

② 若者や女性が地域から流出する要因へのリーチの不足

③ 国と地方の役割の検討の不足、関係機関等の連携の不足

④ 地域の多様なステークホルダーが一体となった取組の不足

人口減少の現実を受け止め

「新結合」で活性化を目指す

このような分析を踏まえ、「2.0」では、新しい基本姿勢を打ち出している。まず、人口減少を正面から受け止めた上で施策展開する、とした。当面は人口・生産年齢人口の減少を前提として、地域住民の基本的な生活を支える仕組みを守る、という課題に取り組む。若者や女性にも選ばれる地域づくりを目指し、地方創生の議論や検討の場に若者や女性の参画を推奨、当事者である若者や女性の視点を取り入れること、とした。

また、「新結合」という言葉を用いて、地域の様々な主体の連携を促し、地域経済活性化や課題解決につなげようと「新結合」をキーワードとして提示した。「新結合」は、異なる分野や領域に属する要素同士を、従来にはなかった形で組み合わせるというものだ。単純な積み上げではなく、掛け算の効果によって、新しい価値やアイデアがが生み出されることに期待がかかる。イメージとしては、地域にすでにある個別の産業・事業ごとに最も効率の良い形を目指すのではなく、文化芸術や自然環境、スポーツなどが生み出す新たな価値を活かして、地域の産業・事業全体として最適化する。コストカット型から高付加価値型の経済への転換を実現するのが「新結合」という考え方だという。

このような「新結合」を全国で生み出すために、「地方イノベーション創生構想」を推進する。「地方イノベーション創生構想」では、各省庁が連携して、地域の主体的な取組をアイデア段階から具体化まで支援する。特に、これまでにない相乗効果を生み出すことを目標とし、多様な人材・主体の連携を促進するなどしていくという。「新結合」の具体的な項目としては、①関係府省庁の連携による「施策の新結合」、②関係者の協同や、地域外の新たな人材を呼び込む「人材の新結合」、③AI・デジタル技術などを組み合わせる「技術の新結合」を重点的に取り組むものとして挙げた。

地方創生2.0 政策の5本柱

(1) 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

(2) 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生(地方イノベーション創生構想)

(3) 人や企業の地方分散(産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生)

(4) 新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用

(5) 広域リージョン連携

AIとデジタル活用はさらに強化

総合戦略を年内に策定

この他には、「AI・デジタルなどの新技術の徹底活用と社会実装」と、「都市・地方の共生関係の強化と人材循環の促進」も基本姿勢として掲げている。「AI・デジタル活用」では、2022年のデジタル田園都市国家基本構想方針の策定などにより、これまでも進められてきた技術活用をさらに高度化。急速に発展するAIやドローンなどの新技術も含めて、人口減少が進む地域の社会課題解決に導入していく。

「人口循環の促進」では、「地方創生1.0」で目指した都市から地方への新しい人の流れをつくることよりも、都市と地方が相互に補完しあう共生関係を強めることに重点を置き、国全体の持続可能性を高める。こうしたつながりの基盤となるのが、特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口。二地域居住の制度やリモートワークなどを活用して、人材の共有を進める方針だ。

これまでの「1.0」においては、現場主導で生まれた好事例が全国に広がらなかった、という反省がある。そこで好事例を普遍化していくことも、「2.0」では基本方針となっている。地域間の「横」のつながりを再認識し、強化するために、好事例を知って、それを学べる環境づくりも進める。行政職や政策担当者だけでなく、地域住民、企業、NPOなどが当事者として参加することで、実効性のある学びとその後の行動につなげる。

今回の基本構想を踏まえ、実施する政策の5本柱も挙げた(上囲み参照)。これに基づき、国は「地方創生2.0」 の取組に早急に取り掛かることになっている。まずは、基本構想が掲げる目標の実現に向けた具体的な施策を記述した総合戦略を 2025 年中に策定する。今回の基本構想は2034年度末までの10年間が対象期間となるが、中間年度である2029年度中に、状況の変化に即した見直しを実施する計画だ。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内