地質を読む力で社会を支える 応用地質の70年と次の挑戦

応用地質は、創業者の発見から災害現場の調査、地中可視化やAI解析へと事業領域を広げてきた。地中という“見えない世界”を読み解き、社会の安全に役立てる姿勢は70年変わらない。いま同社はデジタル技術と人材育成を軸に、国土の地盤リスクを常時把握する新たな挑戦に踏み出している。今回、その歩みと今後の方向性について、応用地質株式会社 代表取締役社長・天野洋文氏に聞いた。

創業者が見いだした地質の価値

応用地質の始まりは、「地質は社会の力になる」という創業者の直感である。北海道大学助手であった深田氏は北海道三笠市でアンモナイトの研究をしていた。地層の断面を描き、何万年・何億年という時間の堆積を読み解く作業に没頭していたが、あるときダム建設関係者に「この断面図はダムをどこに築くべきかの判断材料になる」と指摘された。深田氏はその瞬間、地質と土木が結びつく可能性に気づいた。どの岩石が材料として使えるか、地下水がどう流れているか、地盤の強度はどうか――“目に見えない地中”を理解することが、社会基盤の安全を左右する。この気づきこそが、1954年応用地質の前身となる「深田地質研究所」の設立につながった。

企業理念に掲げる「人と自然の調和を図り、安全と安心を技術で支える」という精神は、この原点に由来する。深田氏の視点は、応用地質が70年守り続けてきた価値観そのものである。

災害調査が築いた応用地質の姿勢

1964年の新潟地震は、応用地質の技術と使命を大きく方向づけた出来事である。同社は初めて災害調査団を派遣し、液状化や地盤崩壊を現地で克明に記録した。当時の深田社長は「災害の現象を地質の目で読み解き、次に備えることが技術者の責任だ」と語った。以来、国内外40件以上の災害現場を歩き、地質学的なメカニズムを明らかにしてきた。地表で起こった事象だけでなく、地中で何が起きていたのかを読み解き、教訓として蓄積する。これは創業以来の哲学が“災害と社会をつなぐ使命”として深化した証である。天野社長は、現地に入る技術者の視線をこう語った。「被害の要因を正しく理解しなければ、次の災害を減らせない。地質を読む力は、人命に直接関わる。」災害調査は応用地質の技術文化を形づくり、その後の方向性を決定づけた。

不可視領域と向き合う技術の進化

応用地質の本質は「見えない世界と向き合うこと」である。地中はボーリングの位置が少し違うだけで、地盤モデルが全く変わることもある。不確実性が構造的に存在する領域であり、長年の経験を持つ技術者の判断が不可欠だ。しかし、天野社長が2017年に入社したとき、そこには大きな課題があったという。「厚い報告書だけでは価値が伝わらない。社会に届ける形に変えないと意味がない。」単なるデジタル化ではない。“地質技術の根本にある不確実性をどう扱うか”という、より深い問題があった。専門家は「不確実な情報を社会に出して良いのか」と危惧し、一方でデジタル化には一定の割り切りが必要である。この“文化のせめぎ合い”がDX推進の最大の障壁だったという。

そこで天野社長は、まずはスモールスタートでも成功例をつくることを選んだ。

地下埋設物のように答えが存在する領域で、日立製作所と地中可視化サービスを開始。物理探査とAIを組み合わせれば、地下埋設物の位置を高い精度で推定できることを示した。

その取り組みは、社内の技術者にとっても「見えない世界が確度高く情報化できる」という実感を生んだ。

さらに応用地質は、

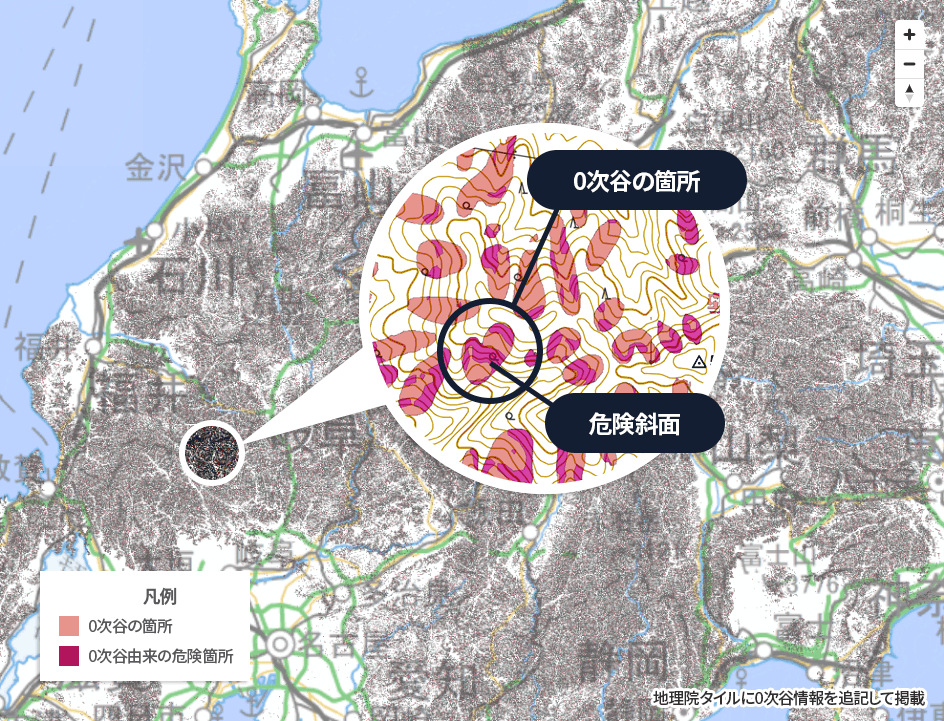

- 危険斜面のAI解析

- 気象データ×センサーによるリアルタイムモニタリング

- ボーリング情報と物理探査等の各種データの統合

といった技術を開発、実装している。

天野社長は「地質工学にデジタルと探査技術を組み合わせ、最終的には『信頼できる情報』として社会へ返す。それが応用地質の進むべき道だ」と語った。

地域と連携し支える新たな役割

日本では、高度成長期に整備された膨大なインフラが一斉に更新期を迎えている。人口減で自治体の技術者不足は深刻化し、「維持管理をどう続けていくか」が全国的な課題になっている。天野社長は「これからは仕様書通りに調査をするだけでは足りない。自治体のパートナーとして課題に寄り添う役割が大きくなる。」と指摘する。

その象徴が三笠市との包括連携協定である。創業者ゆかりの地であるという縁に加え、インフラ維持管理、災害対策、エネルギー(CCUS)などの地域課題に応える体制を構築している。天野社長は、自治体との協働を単なる業務拡大ではなく、「地域の持続性に貢献することが応用地質の使命の延長にある」と位置づける。地質技術を地域づくりに生かす役割が、同社の新たな価値になりつつある。

国土を見守る次世代の挑戦へ

そして、天野社長が語った未来の核心が「国土の常時計測」である。地形データ、地質モデル、気象情報、変位センサー、AI判定――これらを統合し、斜面や地盤のリスクを24時間365日監視する仕組みを構築する。「自然災害の被害を最小化するためには、常時観測の仕組みが必要だ。」と社長は言う。この取り組みは技術だけでなく、人材のあり方にも関わる。同社は社内大学「OYOアカデミー」を設け、地質工学だけでなくデジタル技術、新規事業、情報処理を学ぶ場を整備した。

天野社長は「好奇心があり、新しいことに挑むマインドを持つ人が、次の応用地質をつくる。」と語る。専門性に閉じず、社会課題に向き合う姿勢こそが同社の未来を形づくる。

創業者の洞察、新潟地震での学び、不確実性と向き合う技術者の矜持。応用地質の歴史は、社会の安全を支えるために積み重ねてきた努力の軌跡である。その延長線上には、「国土を読み解き、守り続ける企業」としての新たなステージが確かに見えている。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内