DX・GXで爆上がりする鉱物需要 供給網の強靱化へ国と企業の挑戦が本格化

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年10月14日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

鉱物資源は、様々な工業製品の原材料として、人々の生活や経済活動を支える重要な資源だ。DX(デジタル・トランスフォーメーション)、GX(グリーン・トランスフォーメーション)の進展や、それに伴って増加する電力需要への対応、今後の産業競争力を左右する蓄電池や半導体の製造などで、特に銅やレアメタルなどの重要鉱物の需要は世界でより一層、高まると見込まれている。

しかし、鉱物は埋蔵場所が偏在し、鉱山開発や製錬などの工程が特定の国に集中している。近年は地政学的な不確実性も増しており、重要鉱物の供給をほぼすべて海外の資源国に依存する日本では、経済安全保障の観点からも安定供給確保への取り組みが欠かせない。

今回の政策特集では、安定供給確保に向けた国の施策や民間企業の奮闘ぶり、四方を海に囲まれた日本で大きな期待が寄せられている海洋資源開発、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の役割などを紹介する。まずは、重要鉱物の概念や国の政策の全体像から……。

そもそも鉱物とは?

鉱物は、地殻や岩石、土壌などに存在する無機質の固体物質で、地質学的作用によって自然に形成されたものだ。数千の種類があるとされるが、このうち人類に有益な鉱物が「鉱物資源」 で、その多くが金属の元素を含んでいる。

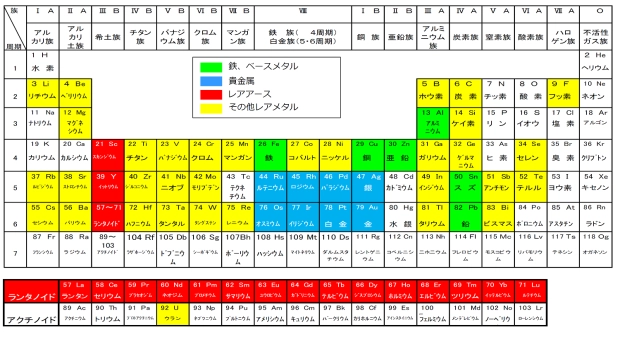

埋蔵量と産出量がともに多く、鉱石から金属を取り出して純度を高める製錬が比較的容易な鉄やアルミ、銅などを「ベースメタル」、産出量が少なかったり、製錬が難しかったりして希少なものは「レアメタル」と呼ばれている。「レアアース」は、レアメタルのうちの17元素の総称で、電気伝導性の高さや磁性の強さといった特徴から、先端技術を用いるスマートフォンやEV(電気自動車)などに不可欠な素材とされている。

鉱物資源には金や銀などの貴金属も含まれ、国内でも全く採れないわけではないが、産出量や生産コストなどの点から、日本で使われるベースメタルやレアメタルのほぼすべてが輸入に依存している状態だ。

重要鉱物(クリティカルミネラル)という概念

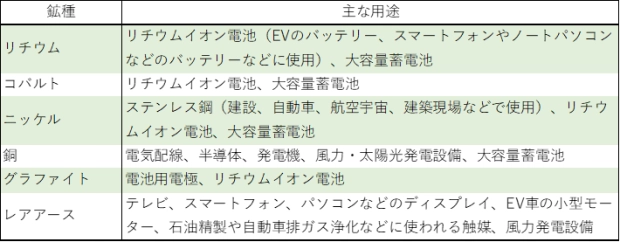

ベースメタルやレアメタル、レアアースといった分類に加え、近年は「重要鉱物(クリティカルミネラル)」という用語を耳にする機会が増えている。JOGMECによると 、「ある国や地域にとって経済的・産業的に不可欠でありながら、供給リスクが高い鉱物資源」を指すという。どの鉱物が重要鉱物にあたるかに明確な定義はなく、その国や地域の産業政策によって異なるのが特徴だが、多くの国や地域で、リチウムやニッケル、銅、レアアースなどが該当するとみられる。

世界的な需要増が見込まれている

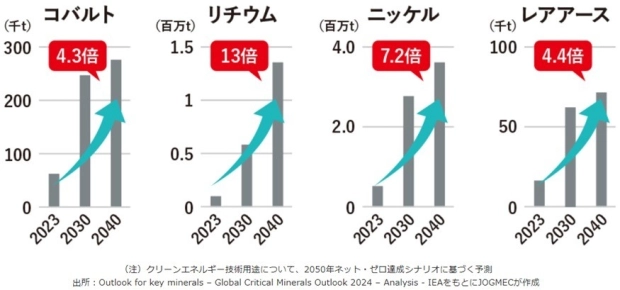

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる 「カーボンニュートラル」の2050年までの実現を100以上の国や地域が表明する中、再生可能エネルギー設備やEVなどに不可欠なこれらの重要鉱物の需要は今後、大幅に増えると見込まれている。

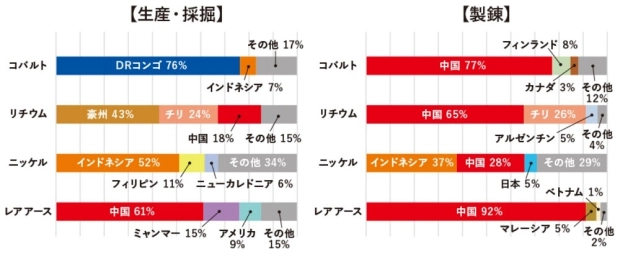

鉱物は地質学的に自然に形成されるものであるため、重要鉱物の鉱山開発や製錬工程などのサプライチェーンが特定の国に集中している。資源国の中には政情が不安定な国があるほか、近年は資源ナショナリズムの高まりも見られ、安定供給が難しくなるリスクがある。

米中欧の動向…重要鉱物の確保競争が激化

多くの国が資源国からの重要鉱物の供給に依存せざるを得ない中、米国、中国、欧州はそれぞれ、その確保に力を入れている。

米国は、トランプ大統領が2025年3月に署名した米国内での鉱物生産能力を増強する大統領令に基づき、今後の需要拡大が見込まれる銅やリチウム、カリウムなどの重要鉱物の生産に関わる10の鉱山開発ですでに、許認可プロセスの効率化などを進めている 。

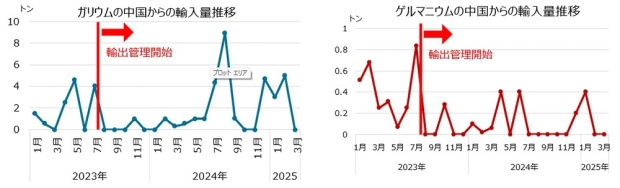

一方、中国は国有企業の重要鉱物市場への参入とシェア拡大を追求、2000年からの21年間で、19か国における銅やコバルト、レアアースなどの採掘と加工に対して総額約570億ドルを融資し、支配力を強めている。レアメタルについては、2023年に半導体に用いられるガリウム、ゲルマニウムの輸出管理措置を施行したのを手始めに、対象物資をタングステンやモリブデン、インジウムなどにも拡大。統計上は、輸出管理が行われている鉱物で日本の輸入量が大幅に減少している。中国はさらに、関連技術の輸出も禁止するなど国内管理を強化している。

また、欧州では、例えばフランスでは、リチウムの鉱山開発やバッテリーリサイクルなどの事業に約1億ユーロが投じられるほか、ドイツも重要な原材料分野を対象とした10億ユーロの基金設置を決定するなどしている。

重要鉱物の安定供給確保に向けて

鉱物資源をほぼ海外からの輸入に頼る日本では、サプライチェーンの途絶や資源価格の高騰は産業活動に大きな影響を与える。安定供給を確保するために、政府は、①海外での資源権益確保の推進②備蓄③省資源・代替材料の開発④リサイクル⑤海洋資源開発――などの 政策を総合的に進めている。2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、カーボンニュートラルの実現に不可欠なリチウム、コバルトなどのバッテリーメタルやレアアース、ウランについては、2030年時点で国内への供給に必要な需要量の確保を、ベースメタルについても自給率80%以上を目指すと掲げた。

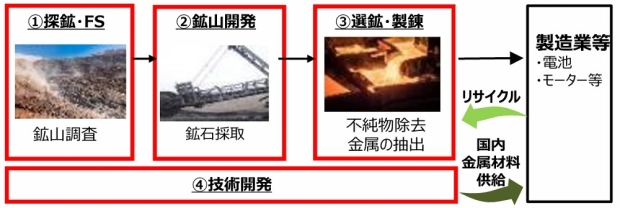

こうした背景のもと、鉱山の権益獲得を目指す「探鉱・FS支援」、鉱山の開発支援で安定供給を確保する「鉱山開発支援」、製錬などの中間工程での特定国依存からの脱却を図る「選鉱・製錬支援」、鉱物生産の高効率化や低コスト化などを進める「技術開発支援」などが行われている。

2022年5月制定の経済安全保障推進法では、国民の生存や、国民生活や経済活動に甚大な影響がある物資を特定重要物資に指定し、安定供給確保に取り組む民間事業者などの支援を通じてサプライチェーンの強靱化を図ることが明示された。重要鉱物も特定重要物資に指定されたことで、JOGMECを通じた資源開発プロジェクトへの出融資による支援に加え、助成金による事業者の取り組み支援も可能となった。同法に基づく重要鉱物の供給確保計画は、三菱マテリアルによるバッテリーメタルのリサイクルの実証(助成額約11億円)など2025年9月末時点で6件が認定されている。

上流では国の主体的関与も必要に

サプライチェーンの強靱化がこれまで以上に求められる一方で、一部のレアメタルでは、産出国自体が政情不安を抱えていたり、市場規模が小さく商流が限られていることから価格変動が大きかったりするといった事業リスクを伴う。また、開発案件も、開発できる事業主体が限られており、日本の民間企業が投資に踏み出しにくい面がある。権益確保や鉱山開発など、重要鉱物の安定供給における上流部分では、経済産業省製造産業局鉱物課の小林直貴課長補佐が「国による主体的な関与を含めた取り組みも求められている」と語るように、官民が連携した国を挙げての対応が重要だ。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内