編集部総論・数字で見る 課題解決で成長する「食」ビジネス

日本食レストランの海外展開の活発化に国産食材の輸出の増加と、「食」は日本を代表するコンテンツになりつつある。同時に、国内にはコメをはじめとする食料価格の高騰や自給率低下などの課題があり、世界ではなお約7億人が飢餓に直面する。持続可能な「食」のため、新事業の構想が求められている。

2024年からのコメの価格上昇と流通量の不足は、改めて「食」に向き合う機会となった。農業生産から小売まで、「食」に関わる既存のシステムをモデルチェンジして、将来にわたって持続可能にしなければならない時期が来ている。気候変動への対応、サプライチェーンの強化、世界からの日本食への期待に応えることなど、新しい在り方の構築にともない、事業を成長させるチャンスが生まれるはずだ。

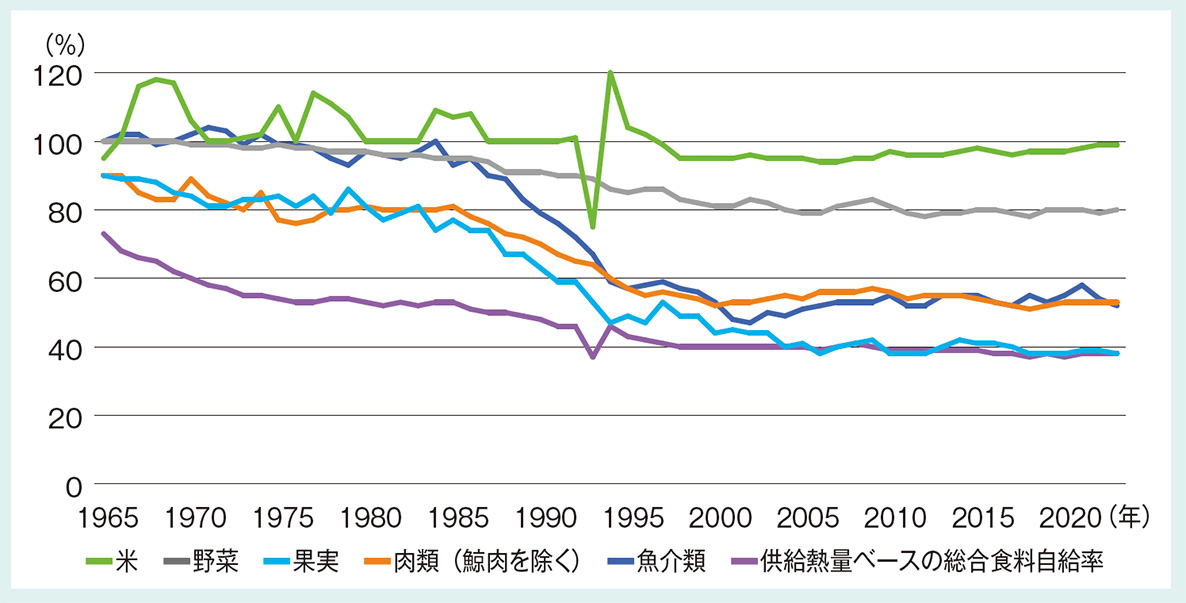

日本の食料自給率は、60年前の1965年には供給熱量ベースで73%あったが、2023年には38%にまで低下した(図1)。特に果実・肉類・魚介類は自給率を大きく下げている。世界から様々な食料を輸入することで食卓が豊かになる一方で、輸入が止まったときの脆弱性は増しているといえる。

図1 日本の食料自給率推移

60年前の1965年には熱量ベースで70%を超えていた食料自給率だが、食生活の変化や輸入食品の増加などで低下を続け、現在は38%となっている

出典:農林水産省

一方で、日本から海外への農林水産物・食品の輸出は増えている(図2)。政府が輸出増加に向け打ってきた様々な施策が実を結びつつあり、2014年には6117億円だった輸出額は、10年で1兆5073億円になった。また、コロナ禍の終息後に飛躍的に増加した訪日外国人観光客も、国外での日本産の食品の消費増を後押ししている。2024年に日本を訪れた外国人観光客は3687万人、その一部でも「旅先で食べた味を帰国後も楽しみたい」と考えれば、新しい市場が生まれる。

全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。

-

記事本文残り85%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内