岡山県・伊原木隆太知事 誰もが失敗を恐れず挑戦できる岡山県を目指す

「教育の再生」「産業の振興」「安心で豊かさが実感できる地域の創造」という3つの施策で成果をあげてきた岡山県。2025年度からは新総合計画に取り組み、重点施策の新たな柱として少子化対策を追加。伊原木知事は同計画により、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指す。

伊原木 隆太(岡山県知事)

最悪の非行率が大幅減少

小中学校の学力は向上へ

――2025年度より、新たな総合計画「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」に取り組まれています。第3次プランまでの成果と、今回の計画のポイントについてお聞かせください。

第3次プランでは、「教育の再生」「産業の振興」「安全安心な地域づくり」を3本の柱として取り組みました。

私が初めて知事に就任した2012年時点で、本県の小中学校における全国学力・学習状況調査の結果は小学校が45位、中学校が42位でした。学校は荒れており、児童生徒の暴力行為の発生率は全国一悪く、少年人口(10~19歳)1,000人当たりに占める刑法犯少年の割合(非行率)は10.7人でした。こうした状況を改善するため、2014年に学校警察連絡室を設置し、本県の中学校の中で最も厳しい状況にある20校を中心に、現職の警察官が学校周辺のパトロールや、暴力行為への迅速な対応などを行ってきました。これにより、非行率は1年で半減し、2023年には2.8人にまで減少しました。小中学校の学力も全国平均並みに回復し、定着しつつあります。

産業の振興では、新規立地企業等の投資額が2013年から2024年10月末までの累計で1兆円を超えるなど、順調に成果をあげています。企業立地という観点では、本県は「水が豊富で天気の良い日が多い」「災害が少ない」「平野が残っている」「学校が多く人を採用しやすい」という好条件が揃っています。こうしたポテンシャルを活かそうと、皆で頑張ってきた成果が出ているのだと思います。

安全安心な地域づくりでは、交通事故や刑法犯罪認知件数が減少するなど、県民が安心して暮らせる環境が整いつつあります。また、特に私は平均寿命を重要視していますが、厚生労働省の「都道府県別平均寿命」で、2020年(2022年12月発表)、本県は女性の平均寿命が50年ぶりに1位に返り咲きました。男性の平均寿命も順位をあげ10位に入っています。

安心して暮らせる地域であることは、どういうところでわかるのか。私は、地域の皆さんの表情やニュースの内容でわかるのではないかと思います。例えば2023年に、第101回全国高等学校サッカー選手権大会で岡山学芸館高等学校男子サッカー部が優勝した明るいニュースに代表されるように、近年は岡山の学校や岡山県出身の選手が全国大会やオリンピックで活躍することが増え、よく「岡山旋風が吹いていますね」と言われるようになりました。

スポーツだけでなく、アーティストでは、藤井風さんやB'zの稲葉浩志さんが紅白歌合戦に出場して話題になったり、お笑い芸人では、千鳥や空気階段などが活躍したり。今まで有名になった芸能人は岡山県出身であることを積極的に公表することはありませんでしたが、千鳥の2人はテレビで堂々と岡山弁を話します。

岡山県民は全国や世界を狙い、どんどん挑戦し、積極的に勝ちに行くようになったと感じています。県民の皆さんがみんなで楽しく盛り上げていこうという雰囲気になっていることが大変嬉しいです。

第4次プランでは新たな柱を追加

結婚・子育てがかなう社会に

――今回の第4次プランには、どのような特徴がありますか。

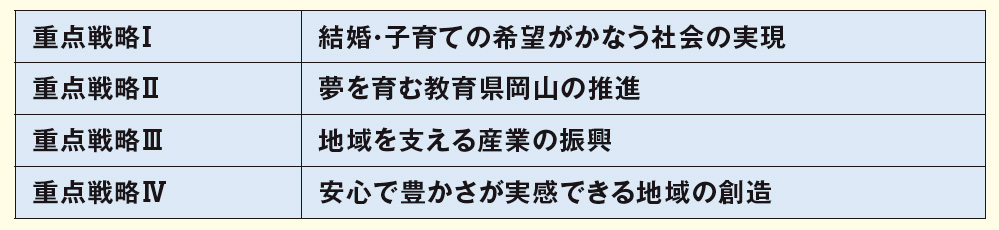

第3次プランまでとの一番の違いは、先ほどの3本の柱に加え、新たな柱として「結婚・子育ての希望がかなう社会の実現」を設定したことです(表)。

表 「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」の重点戦略

出典:岡山県

出生率は毎年恐ろしい勢いで下がっています。これまで少子化対策は子育て支援を中心に取り組んできました。もちろんそれも大事です。しかし、生まれる子どもが少ないことに対する「少子化対策」と、生まれた子どもに対する「子育て支援」は異なるものです。国立社会保障・人口問題研究所の50年以上にわたる調査では、結婚した一組の夫婦が持つ子どもの数「完結出生児数」は、1972年の2.20人から2002年の2.23人までの30年間は安定的に推移していますが、2005年に2.09人に低下し、直近の2010年に1.96人と2人を切りました。しかし、出生数が大幅に低下したことと比較すると、それほどは減っていません。

ここにきて出生数が大幅に減少しだしたのは、結婚しない人が増えた、また晩婚化してきたことが影響していると考えられます。しかし、未婚の人へのアンケートでは、9割近い人が「結婚したい」と回答しています。この結婚したい人の願望を満たせば、少子化に対抗できるのではないか。そう考えて、新たに「結婚・子育ての希望がかなう社会の実現」を柱に追加しました。

具体的には、「出会い・結婚応援」として、市町村や企業などと協働して、結婚の希望がかなう環境づくりを推進しています。さらに、妊娠・出産・子育て支援や、子育てと仕事の両立支援など、それぞれのステージに応じた戦略プログラムで、さまざまな施策に取り組んでいきます。

教育の推進、産業の振興、安全安心な地域づくり、少子化対策、この4つの重点戦略にしっかりと取り組み、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指します。

――少子化対策の一環として、5月に少子化要因「見える化」ツールを発表されました。これはどのようなものですか。

少子化要因「見える化」ツールは、市町村が地域の実情に応じてデータ分析に基づいた効果的な施策形成ができるよう、少子化要因を見える化したものです。公的統計の最新データを活用した出生率に影響を及ぼす地域の社会経済特性や、2023年に実施した「結婚、出産、子育てに関する県民意識調査」の結果を活用した、公的統計では集計されない県民の希望の見える化を行い、市町村ごとに、この両面から少子化の要因にアプローチすることができます。

さらに、施策効果を見える化するため、合計特殊出生率を予測する出生率シミュレーターを作成しました。これら3つの見える化により、分析から見えてくる課題を市町村と共有し、県と市町村が一体となり、エビデンスに基づく効果的な施策形成に取り組んでいきます。

水島コンビナートや

農業の国際競争力を強化

――製造業や農業など、岡山県の既存産業の産業競争力強化への取組についてお聞かせください。

岡山県には三菱自動車工業株式会社の水島製作所があり、自動車産業は本県の製造品出荷額の約1割、雇用ベースでも約1割を占める基幹産業となっています。本県では自動車産業のカーボンニュートラル化を推進するため、2018年にEVシフトへの対応方針を策定し、EV関連部品の開発支援や販路拡大、県内サプライヤーで構成する協議会を通じた企業間連携の促進などに注力してきました。

また、県産業の中核である水島コンビナートは、日本で唯一、国の総合特区制度に指定されています。総合特区を活用した規制緩和や企業連携の取組を進めるとともに、コンビナートの脱炭素化を進めるため、水素の利活用、電炉への転換、コンビナート内で排出されるCO2の再利用など、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取組をスタートしたところです。水島コンビナートが国際競争力を保ち、力強く本県の経済を牽引していけるよう支援していきたいと考えています。

水島港の全景

水島コンビナートの夜景

農業については、本県は果物の生産が盛んで、くだもの王国として知られています。県産果物のブランド力を生かし、情報発信力の高い首都圏や関西圏を中心に積極的なプロモーションを展開するとともに、SNSなど多様な媒体を有効活用して国内外に通じるブランド力の強化を進めたいと思っています。

また、本県の桃やぶどうは、栽培が始まって今年で150年を迎え、長い歴史と高い技術に支えられた品質の高さから、消費者や市場関係者から高い評価を受けており、出荷量の増加を求められています。産地の規模拡大や生産性の向上に取り組むとともに、担い手の確保・育成、新技術の研究開発など、ハイブリッドな機能を持つ産地づくりを進め、供給力の強化を図ります。

岡山県の桃、ぶどうの栽培は1875年(明治8年)に始まり、2025年に150年を迎えた。岡山県が開発した、大粒で糖度が高い種なし黒ぶどう「オーロラブロック」(右上)、糖度が高く大玉な白桃「おかやま夢白桃」(右下)

才能ある成功した起業家とともに

スタートアップを育成

――スタートアップ支援ではどのような施策に注力されていますか。

岡山県では、「岡山リサーチパークインキュベーションセンター」を中核として、スタートアップ・ベンチャー企業を育成しています。同センターでは、専属のインキュベーションマネージャーによるきめ細かなサポートで企業の成長を支援しています。

「岡山リサーチパークインキュベーションセンター」の外観

また、2025年度から新たに、資金調達を目指すスタートアップ・ベンチャー企業に対して、起業経験者や各分野のプロフェッショナルをメンターに迎えた伴走支援による事業の磨き上げや、首都圏でのピッチイベント開催により、資金調達やビジネスマッチングの場を提供する事業を立ち上げました。私自身、企業経営の経験があり、また、スタートアップを大量に輩出しているスタンフォード・ビジネススクールでMBAを取得しましたので、その経験も活かしながら、新たな発想や技術を活かしてチャレンジしたい人たちをしっかり応援していきたいです。

日本はアメリカに比べると、スタートアップに挑戦しようという人が少ないです。しかし、少ないながらも挑戦している人はいます。千里の馬はいるけれど名伯楽がいない。これが日本の問題点で、ベンチャーキャピタルの層の薄さを痛切に感じます。シリコンバレーのベンチャーキャピタルは、資金を提供するだけでなく、マーケティングや交渉術などの知識がない学生に対して、成功のノウハウをアドバイスして彼らを守ります。そういう機能が日本は薄い。それを岡山県でつくりたいのですが、東京のベンチャーキャピタルに来てもらっているのが現状です。

もう1点、かつて半導体メーカーのフェアチャイルドセミコンダクターがシリコンバレーの黎明期を支えたように、岡山に第2のフェアチャイルドをつくれないかと思っています。しかし、どうやってつくればいいのかがわかりません。ただ、フェアチャイルドはできなくても、岡山には事業を起こして成功している若き実業家がいます。例えば、株式会社クロスカンパニー(現、株式会社ストライプインターナショナル)創業者の石川康晴さんや、株式会社パワーエックスの取締役兼代表執行役社長CEOの伊藤正裕さんは、塾を開いたり投資をしたりするなど新しい起業家の支援をしています。このような、才能があり成功している人たちが岡山にチャンスを見出してくれていることは素晴らしいことです。そうした人たちが岡山でさらに新しい挑戦ができるように、また、次の挑戦者を応援してくれるようにすることは、とても重要なことだと考えています。

チャレンジする人が失敗を恐れず

居心地がいいと感じる岡山県に

――最後に、知事として今後注力されていきたいことや、岡山県の将来のビジョンについてお聞かせください。

私はスタンフォード・ビジネススクールを卒業して5年目の時、同窓会に出席しました。約300人の同窓生の中で一番成功していたのが、インターネットオークションeBayの共同創業者であるジェフリー・スコールさんでした。同窓生の中では断トツの成功者です。私が印象的だったのは、いわゆるスターである成功者のジェフリーさんと、卒業後に事業に失敗して失業中の男性が話をしていた時の様子でした。自分は今失業中だとジェフリーに話している彼が、とても堂々としていて爽やかだったのです。その時私は、ああ、これがスタンフォードなのだと思いました。1回失敗しても次があるさ、と。カラッとした感じがいいなと印象に残りました。そういう姿勢を見習いたいと思っています。

今後のビジョンとしては、「岡山ではいろんなことがうまくいく」と、才能ある人たちがチャレンジをしに集まってくる、そういう岡山県にしたいです。工学部出身で、スタンフォード・ビジネススクールでMBAを取得し、会社経営者の経験を持つ私が知事でいるうちに、チャレンジする人たちに岡山県は居心地がいいと感じてもらえるようにしたい。そして、いつか私が知事を退任したあとも、そういう雰囲気が残ってくれればいいなと思っています。

- 伊原木 隆太(いばらぎ・りゅうた)

- 岡山県知事

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内