ステラーグリーン 森林クレジットでの地域活性化を支援

森林を管理し、樹木を育てることで二酸化炭素を吸収、脱炭素社会の実現につなげる「森林クレジット」。その多面的な価値は、生物多様性の保全や関係人口の増加にもつながる。ステラーグリーンは、森林クレジットをつくりたいと希望する地域を支援するサービスを提供すべく設立された。

世界の平均気温が上昇を続ける中、脱炭素社会の実現に向けた取組は緊急度を増している。ステラーグリーンは、日本の、特に人口が少ない地域に豊富にある森林資源のカーボン・クレジット化を支援する。設立は2024年5月と新しい企業だが、既に自治体管理林を中心に民有林を含む約5000ヘクタール規模の森林クレジットの登録実績を持つ。

中村 彰徳 ステラ―グリーン 代表取締役社長

豊富な森林資源を地域の力に変える

森林由来のカーボン・クレジット

ステラ―グリーンは、ふるさと納税にかかる業務を自治体に代わって担うサービスを展開するSBプレイヤーズの子会社として事業を展開する企業の1つだ。SBプレイヤーズは、親会社が企業としての管理機能を担い、現場での事業活動は子会社が担うというビジネスモデルを取っている。グループ企業には他に、ふるさと納税仲介サイトを運営するさとふるや、農業を通じた地域活性化に取り組む子会社もある。グループ内にすでにある自治体とのつながり、官民共同事業のノウハウをステラーグリーンの事業立ち上げに活かしてきた。

ステラ―グリーン社長の中村彰徳氏は、SBプレイヤーズに入社し、新規事業開発に携わる中で、「森林クレジット」に注目したという。森林クレジットとは、二酸化炭素(CO2)を森林が吸収した量を数値化・価値化したものだ。国が運営するJ-クレジット制度の中で、森林吸収系J-クレジットと呼ばれている。

J-クレジット制度では、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2などの排出削減量や、適切な森林管理によるCO2の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。この制度で生まれたクレジットについては、2023年10月から東京証券取引所のカーボン・クレジット市場で取引が始まっている。クレジットが認証・発⾏される対象期間は8〜16年間となっている。

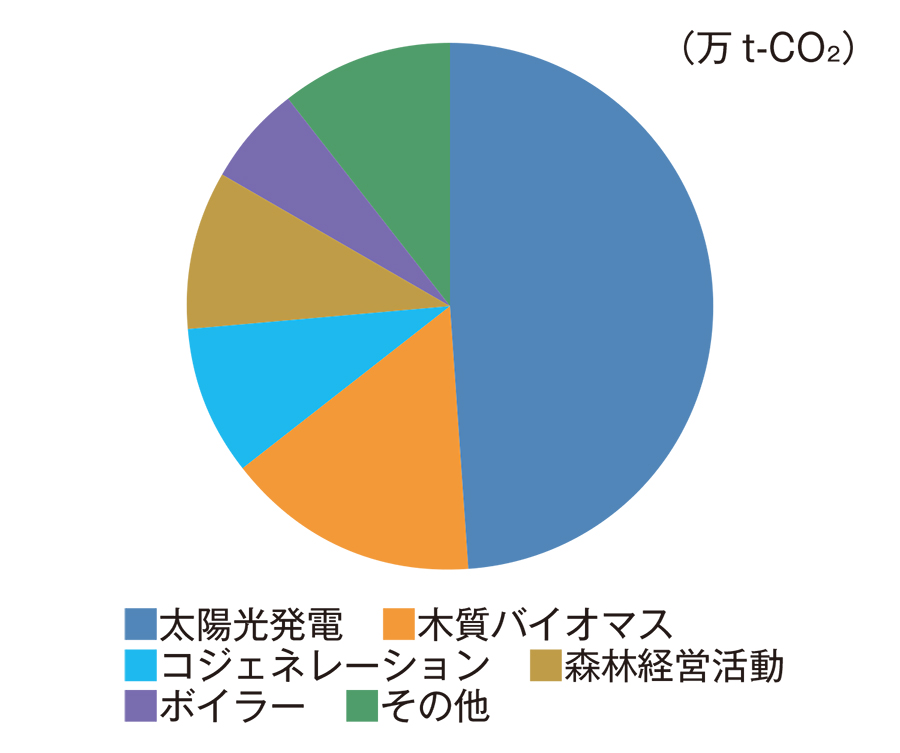

2024年10月までの累計で、J-クレジットの認証量約1103万t-CO2のうち、15.6%が「木質バイオマス」、9.6%が「森林経営活動」によるものだった。樹木はCO2を取り込んで成長していくことから、森林による吸収量を大きくするには、植林や間伐、木材の収穫である主伐とその後の再造林といった適切な管理が有効だ。平野が少なく山地が多い日本の地形の特性からも、森林クレジットは注目されている。ここ数年、森林クレジット創出の大規模プロジェクトが増えており、今後も森林クレジットの増加が期待されている。

グラフ1 認証クレジットの方法論的内訳

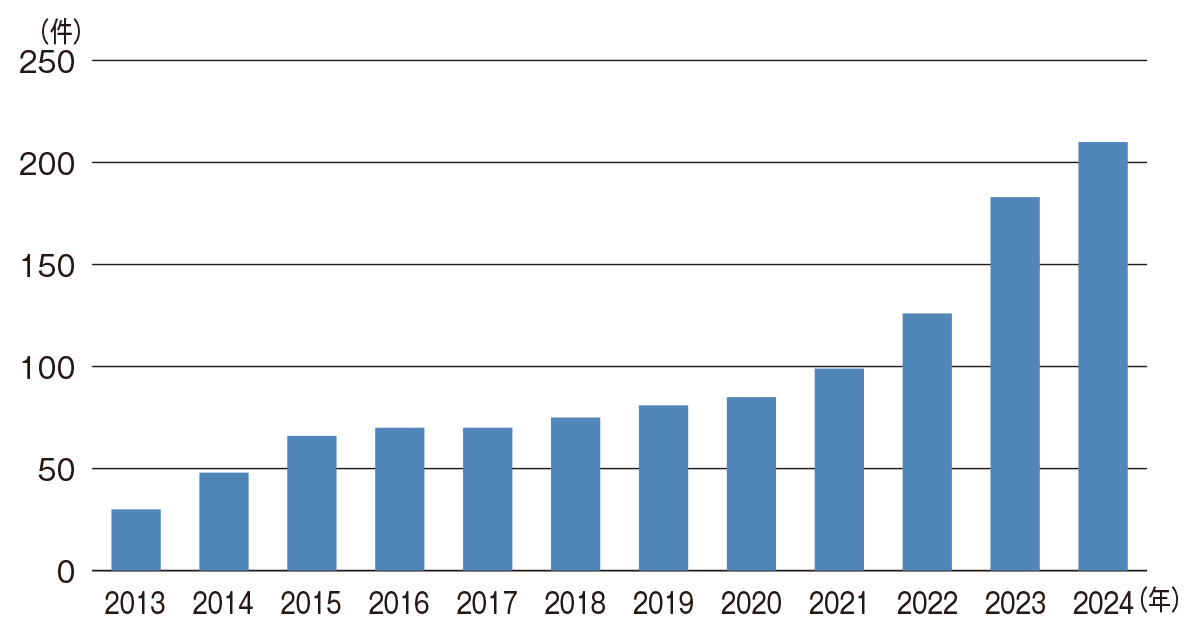

森林クレジットの登録件数は増えている。「木質バイオマス」と「森林経営活動」によるJ-クレジット認証量は全体の約4分の1を占める

グラフ2 森林吸収系プロジェクト登録件数の推移

「多くの地域にとって、森林などの自然資源は貴重です。これをテクノロジーを使って森林クレジットという価値にできれば、林業経営者は新しい収入減を確保できます。ステラーグリーンでは、各地の自治体が森林クレジットを活用することをサポートして、地域全体の活性化に繋げたいと考えています」と中村氏は話す。

森林クレジットには、空気中のCO2の固定という役割に加え、森林を良好な状態に保つことによる生物多様性の保全などの効果も期待されている。林野庁は、2025年3月に「森林吸収系J-クレジットの非炭素プレミアム価値を訴求するための手引き」を公表した。森林クレジット創出のためのプロジェクトは、生物多様性の保全のほかにも、水源涵養機能、土砂災害防止機能、地域経済への貢献など多様な便益をもつ。この手引きを活用して、森林クレジットの販売収益が森林整備の財源となるとともに、それを購入する需要家が投資家や顧客・消費者からも評価されるような好ましい循環が生まれることを林野庁は狙っている。

また中村氏は、「森林クレジットを購入した企業が、CSR活動の一環として社員を森林保全活動に派遣すれば、地域の関係人口を増やすこともできます。森林クレジットの創出にチャレンジすることで多くの利益が地域にもたらされるはず」と期待する。

森林クレジット創出の

参入障壁をなくすサービス

豊富な森林資源を持つ地域にとって、森林クレジットを創出するメリットは大きい。それを阻むのは人手・技術・資金不足だ。学校法人先端教育機構「月刊事業構想」とSBプレイヤーズが2024年3~4月に実施した調査では、自治体、森林組合ともに人材育成が課題であるという結果が出た。森林資源活用の機運はあるものの、人手不足や知識、技術の不足が悩みであり、森林カーボン・クレジットの認知度の割に、取組意向はそれほど高くなかった。

「森林があれば参入でき、環境への貢献がイメージしやすい森林クレジットは環境価値を生み出す最初の一歩として優れていると思います。一方で、プロジェクト開始の際の調査や登録の審査にコストがかかるのも事実です。そこでステラーグリーンでは、森林J-クレジットの創出から販売まで、成功報酬型のワンストップサービスを提供することとしました」。

プロジェクトを組成し、創出した森林クレジットが販売されれば、販売収益の一部を対価としてステラーグリーンが受け取る。準備段階からプロジェクト実施にかかる費用はステラーグリーンが負担するため、自治体や森林組合には費用負担はない。中村氏は、将来的には日本国内の50万~100万ヘクタールの森林からクレジットを創出することを目指している。

既に取引が実施されているJ-クレジットに加え、国内では2026年度に「GX-ETS(排出量取引)」の開始が決まっている。排出の削減をクレジットにして取引するJ-クレジットに対し、GX-ETSはCO2の排出量を取引するものだ。また2028年度からは「炭素に対する賦課金」が導入される予定だ。さらに、国際民間航空機関(ICAO)や国際海事機関(IMO)のように、国際的な枠組みの中で、企業にCO2排出に関する厳しい目標を設定する事例が増えている。CO2排出ネットゼロを達成するために、「吸収」の能力を持つ地域の価値は今後高まると予測される。このような状況を追い風に、ステラーグリーンは取引先となる自治体や森林組合を増やしていく計画だ。2025年8月28日に開催される「事業構想地域創生サミット」において詳細を説明する。

北海道西部の共和町などと、「カーボンニュートラルと地域振興の実現に向けた連携協定」を締結

お問い合わせ先

株式会社ステラーグリーン

URL:stellargreen.co.jp

この記事に関するお問い合わせは以下のフォームより送信してください。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内