地域経営の新機軸 「協働」の注意点

自治体が頻繁に使用する言葉・概念の1つに、「協働」がある。1990年代半ばから新聞などで頻出するようになった言葉だが、近年はその使用数が減りつつあるという。その背景にあるのは何であり、また、協働を成功させるために自治体が注意すべきことは何なのだろうか。

毎年、数回は「協働」に関して、自治体職員を対象とした研修講師の依頼が届く。

確かに協働には可能性がある。しかし、同時に限界もある。今回は数点に絞り、協働の注意点を考えたい。

「協働」の概念の成立と展開

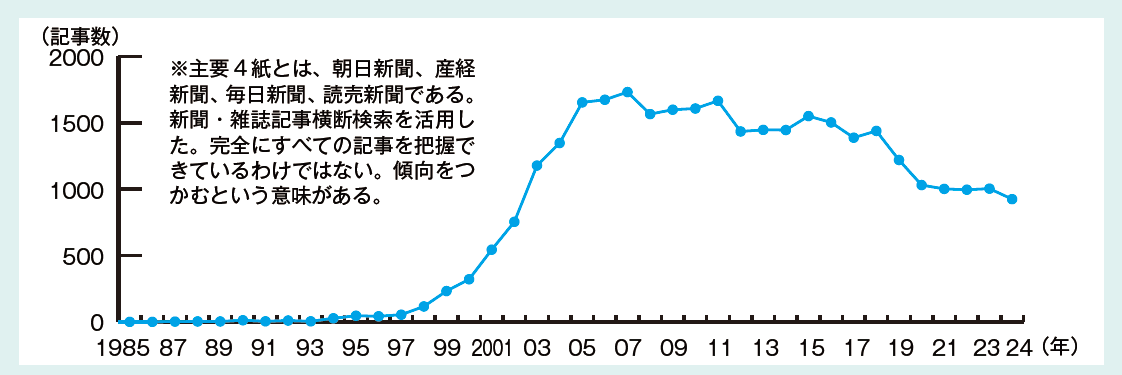

自治体が頻繁に使用する「協働」は、いつから始まったのだろうか。図表1は、全国紙(朝日・産経・毎日・読売の4紙)における「協働」に関する記事数(語句)の推移である。図表1を確認すると、協働という記事は1980年代後半から登場している。

諸説あるが、1990年に荒木昭次郎氏が出版した『参加と協働』(ぎょうせい)により、協働という言葉が広がったと言われている。荒木氏は1980年代半ばから「協働」に関する論文をまとめている。これらの論文の影響を受けて、全国紙においても、協働が活用されるようになったと推測できる(荒木氏の初期の論文を確認すると「協同」という言葉を使用している)。

その後、協働の記事数は1995年に拡大(27→46)した。この1つの理由は阪神淡路大震災にあると考えられる。続いて、1998年に増加している(54→116)。これは1998年に制定された「特定非営利活動促進法」(通称「NPO法」)」の存在が大きいだろう。

NPO法により、協働を進めるための法整備が進んだ(協働とボランティアは異なった概念である)。その結果、協働に関する記事は増加していく。しかし、2007年の1732 記事をピークに逓減しつつある。

記事が減少している理由は「協働が当たり前になったから」ではないと思う。筆者は、自治体や地域住民の双方において「協働疲れ」が生じているからと捉えている。また、協働に類似した概念が登場していることも該当するだろう(例えば共創や公民連携など)。

全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。

-

記事本文残り68%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内