広域データ活用・連携のエンジン 地図データで変わる自治体DX

地理空間データを軸に自治体DXを推進する株式会社Geolonia。同社が提唱、開発し、内閣府のスマートシティ・リファレンスアーキテクチャで都市OSの中核機能として採用された「Geolonia Maps for Smartcity」の技術的基盤と、持続可能な地域社会の実現戦略について聞いた。

株式会社Geolonia 関治之氏

地方創生2.0基本構想に基づいたDX

「横のつながり」を生み出すアプローチ

株式会社Geoloniaは2019年の設立以降、位置情報テクノロジーを軸として、カスタマイズ可能な地図サービス、多様なデータを統合したプラットフォーム構築、地理空間データを活用したシステム開発やコンサルティングなどを手掛けてきた。

特に、国、自治体、民間のデータ連携に注力し、国内外の機関と連携しながら技術力を高め、信頼を獲得してきた。2024年にはジオテクノロジーズグループに参画し、より高精度な人流データや道路情報等を活用したプラットフォーム構築を推進している。

Geoloniaが2023年にリリースしたのが、デジタルツイン基盤「Geolonia Maps for Smartcity」だ。自治体DXのこれまでの実践を踏まえてその課題を解消し、自治体業務改善に新機軸を打ち立てる。今後の地域経済の成長を見据えるとき、第一に、多様な主体が連携してプロジェクトを進める「分野間連携」「広域リージョン連携」を可能にする環境整備が求められる。

「地方創生2.0」基本構想には、これまでの「地方創生」の取組への反省点として、「様々な好事例が生まれたが、事例が普及せず、人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」「『地方創生1.0』では組織間のデータ連携や政策連携が十分でなかった」等が挙げられている。

「国・都道府県・市町村という『縦』のつながりのみならず、他の町などの『横』の関係を意識することが必要と明記されています。個別業務の課題を解決するにとどまらず、業務と業務、組織と組織などの横軸の連携の中で課題を解決し、ノウハウを共有していこう、というメッセージだと理解しています」と、Geoloniaの関治之氏は説明する。

また、都市OSをはじめとする既存のデータ連携基盤の課題として、データ連携基盤を入れること自体が目的になっている点を指摘する。導入後の効果の可視化や、基盤活用サービス開発でつまずくケースが多いことや、運用・データ拡充コストの高さも深刻だという。

一方、「データ連携」という考え方そのものが浸透していないという、より根本的な問題もある。

「基礎自治体が、他の自治体との連携を主導して企画を進める横連携の必要性はあまり認識されていなかったといえます。また、データ形式が異なっていれば連携できず、形式の標準化を主導する団体や企業は多くありません。加えて、市民サービスの多くは利用者への課金が困難なため、持続可能なビジネスモデルが描けないという構造的な問題がありました」

都市OSの課題を解決する

データ連携基盤の開発

広域リージョン連携を実現するには、こうした既存基盤の課題を根本から解決する新たなアプローチが不可欠だ。データ基盤に求められるのは、複数の部署や組織が簡単に使える、アプリケーションが作りやすい、既存のデータベースとつなぎやすいの3点だ。

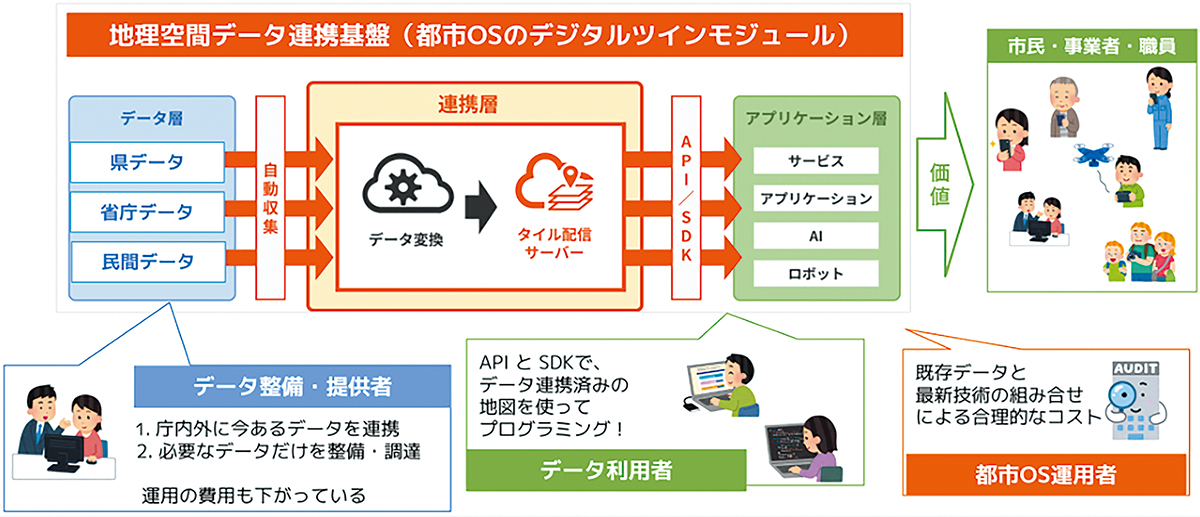

Geoloniaが独自開発したデジタルツイン基盤「Geolonia Maps for Smartcity 」は、自治体のオープンデータ、国のオープンデータ、民間のデータなど、様々な場所に分散している情報を地図情報として集約、配信するプラットフォームだ。情報元となる「データ層」の主体は、保有する情報を地図情報に変換して開示する。一方、情報の出口となる「アプリケーション層」では、自治体や民間の開発主体がニーズやユーザー体験に適合するアプリケーションやAIをデザイン・開発する。Geoloniaは、「データ層」からデータを集約し、地図APIとともに「アプリケーション層」に提供する「連携層」の基盤システムを担う。

たかまつマイセーフティマップ(高松市)

「地図」をベースにした手軽な操作

多様なサービスアプリに展開可能

特徴はまず、「地図」という形式の中にあらゆる情報を載せていき、束ねて可視化できること。第2に、APIとSDKを使用して、アプリケーション層で多様なサービスを容易に作れることだ。

「地図をベースにした直感的な操作性がポイントです。これにより、ITの専門家でなくても、業務の現場の職員が、住民との接点のなかで感じた課題を踏まえて、容易にサービスを作れるのです」

都市OSが抱えているコスト上の問題も大きく改善される。「Geolonia Maps for Smartcity」は、オープンデータや既存データをそのまま利用し、地図データの登録は基本的に無料、データカタログにファイルを置くだけで連携できる。そのため、新規データの調達・整備、基盤へのデータ登録、データ更新、システム運用など、数百万、数千万円単位でかかっていたコストを削減できる。

もう1つの強みは、サービスやアプリケーション、AI、ロボットなど、活用可能性の幅広さだ。

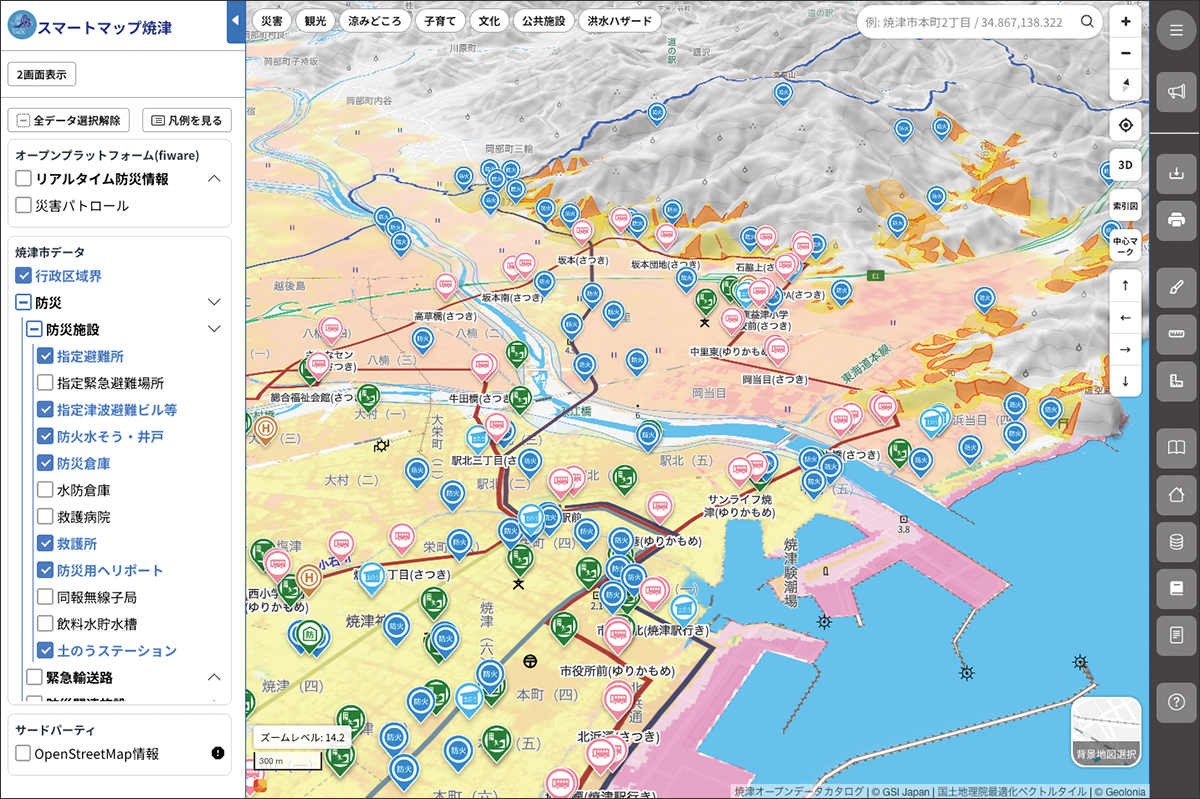

静岡県焼津市では、国のデータ、市内データ、民間データを統合したマップを市民に提供する公開型GISとして導入している。その他、香川県高松市が運用する市民向け防災情報アプリは、ハザードマップの機能に加え、タップした場所の災害リスク表示や近隣の防災施設案内機能を備える。交通分野では、複数の交通機関のデータを統合した配信システムを構築。電車、バス、タクシーなど、それぞれ異なる事業者が出すデータを一カ所に表示する。イベント開催時等、混雑が予想される際の、市民向け交通情報共有の仕組みとしても活用されている。

スマートマップ焼津(公開型GIS・焼津市)

「必要な情報が、必要な時に、必要としている人に届くという、スマートシティの姿を実現するための基盤です。Google マップを使うような気軽さで新たな自治体サービスを開発できるのだという、マインドチェンジができたらと思っています」

システム中心の発想から、利用者中心の発想への転換も促しながら、自治体に伴走していく。

お問い合わせ先

株式会社Geolonia

URL:https://www.geolonia.com/

資料請求▶https://www.geolonia.com/case-studies-applications/a>

この記事に関するお問い合わせは以下のフォームより送信してください。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内