東証改革が追い風、土地のみに投資する「地主」が創る10兆円市場 地主株式会社が25年かけて実現したマーケット創造の軌跡

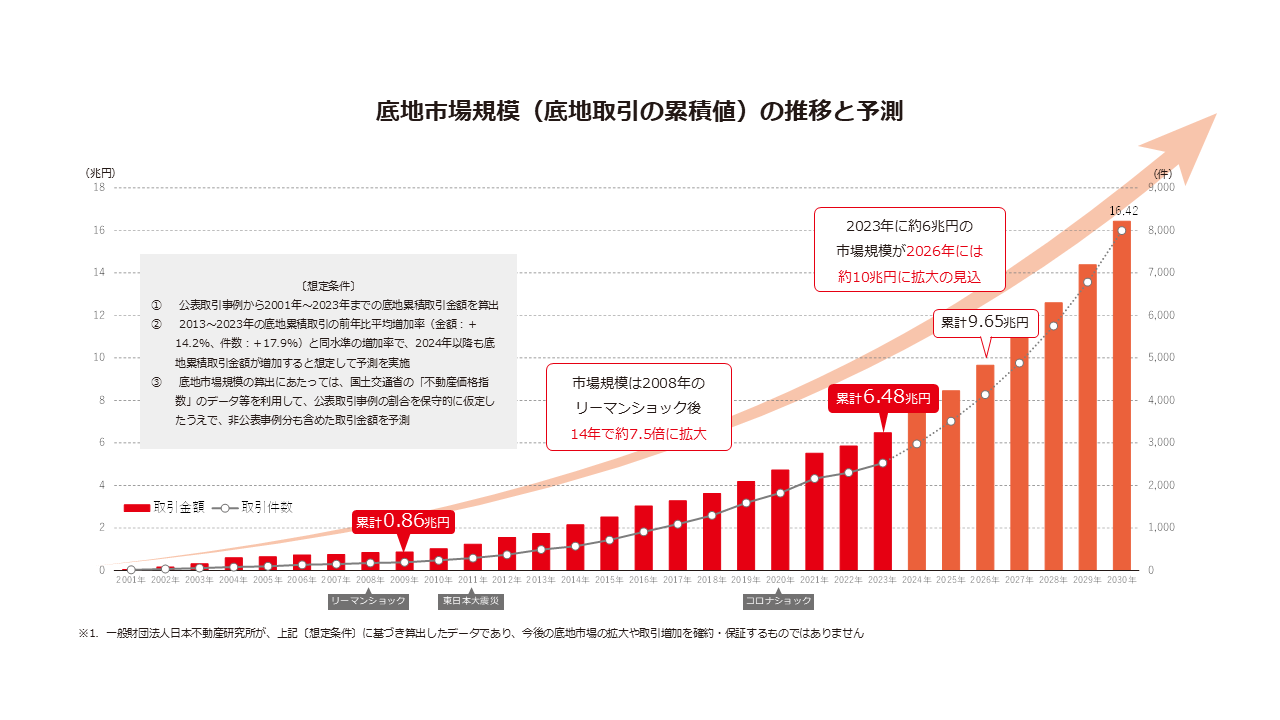

東証が「資本コストや株価を意識した経営」を求める中、上場企業が保有する約45兆円の土地活用が新たな事業機会として注目されている。この潜在マーケットに「建物を持たず、土地のみに投資する」という独自の発想で挑むのが地主株式会社だ。代表取締役社長の西羅曜旦氏は、2000年の同社創業時には無かった底地マーケットを創出し拡大させてきた。市場規模は2026年には10兆円へと拡大する見込みだ。「自らマーケットを創るからこそ、大きなチャンスがある」。業界の常識を覆し、従業員1人当たり純利益5,484万円という高い生産性を実現した同社。西羅氏が語るマーケット創造の本質と独自の経営哲学に迫った。

前職での経験が生んだ革新的な発想

同社が手掛けるJINUSHIビジネスは、1990年代後半に、前職・兼松都市開発での失敗の経験から生まれた。売上1兆円規模のテナントに建物を貸していたが、そのテナントが経営不振で撤退した際、改装等の追加投資が必要になったほか、新たに誘致したテナントからの賃料減額要求を受け入れざるを得なくなるなど、建物を所有することのリスクを痛感した。

「建物を持たず土地だけを貸していれば、こうした事態を回避できたのではないか」。

この気づきが、JINUSHIビジネス誕生の契機となった。建物を建てず、土地だけを所有し、テナントと長期の定期借地契約を締結することで、追加投資を必要としない、安定的な収益が長期にわたって見込めるビジネスモデルだ。

土地のみに投資するJINUSHIビジネスとは

JINUSHIビジネスは、「土地を買う」「土地を貸す」「貸している土地を売る」「投資家の資金を運用する」という4つのステップで構成される。

第1ステップの「土地を買う」では、テナントと契約締結後に土地を取得することで、キャッシュ・フローが確定した状態での投資を実現し、在庫リスクを排除。人口動向や足元商圏、道路付け、周辺環境を検証し、将来にわたり転用可能な土地のみに投資する。

第2ステップの「土地を貸す」では、テナントと20~50年と長期の定期借地権設定契約を締結。建物はテナントが建設・所有・運営するため、水道光熱費や修繕費、改装費、災害対応などの追加投資が不要となり、建物由来の様々な変動要素を完全に排除することで長期安定収益を生み出す。

第3ステップの「貸している土地を売る」では、投資する土地を安定的なキャッシュ・フローが長期にわたって見込める安全な不動産金融商品(底地)として、投資家へ売却する。

第4ステップの「投資家の資金を運用する」では、商品の主な売却先であり、グループ会社が運用する国内唯一の底地特化型私募リート「地主プライベートリート投資法人(地主リート)」で底地を長期保有する。地主リートは年金や生損保、事業会社等の長期投資家の資金を運用しており、資産規模は2,576億円、物件数188件に達する。

立地の普遍的価値を見極める

これまでの累計開発実績は、456案件、約5,672億円に達する。月600件以上取得する土地情報から厳選する投資基準は明確だ。「人が住みたいと思う場所と同じ感覚。駅からの距離、周辺環境、道路付け、エリアの人口動態を総合的に判断して、将来も需要が見込める土地だけに投資します」。

特に重視するのは立地の転用性だ。「建物は時代とともに変化しますが、良い立地の価値は不変です。仮に今いるテナントが居なくなっても、他に貸せるか、売れるかが重要です」。

この徹底した目利きが、25年間でテナント退去事例わずか2件、借地料減額事例1件という実績につながっている。

3つの挑戦

「新しくマーケットを創るには、必ずハードルがあります。場当たり的に対応していては乗り越えられません。先を想像して、次に何をすべきか常に考え続ける必要があります。すべては逆算です」と西羅氏は語る。

西羅氏の第一の挑戦は「既存概念の変革」であった。不動産業界では「土地と建物はセット」が常識。創業当初、底地(借地権の付いた土地のこと)に投資するという概念自体が理解されなかった。「土地だけを買って、建物を建てずに貸すビジネスなんて」と、銀行も投資家も懐疑的だった。知名度もなく、土地所有者からの信頼獲得も容易ではなかった。テナント企業からも理解を得るのに時間を要した。しかし、リーマンショックや東日本大震災、そしてコロナショックなどを経て、JINUSHIビジネスの長期安定性に光が当たり、評価が確立されていった。

第二の挑戦は「地主リートの立ち上げ」。底地に対する評価が確立されていくなか、マーケットリーダーのポジションを確固たるものにすべく、2016年に地主アセットマネジメント株式会社を設立。翌2017年に地主リートの運用を開始した。その際に、5年で1,000億円規模にすると宣言。「高い目標設定でしたが、他社に先行されては意味がありません。実際に目標を達成したことで業界からの見られ方も変わりました」。

第三の挑戦は、「認知の獲得」。旧社名日本商業開発から「地主」へと社名を変更した翌年の2022年12月には、革新的なビジネスモデルが評価され、一橋ビジネススクール・国際企業戦略専攻が主催するポーター賞を受賞した。同賞は、マイケル・ポーター教授の競争戦略論に基づき、独自性のある戦略によって競争優位を構築し、高い収益性を実現している企業を表彰するもの。

「社名を変更し、事業をより強く推進していくタイミングでは、こうした賞を得ていることが外部からの信頼を得る上で重要になると逆算して考えており、受賞の数年前から計画的にアプロ―チしていました」と西羅氏は振り返る。単なる名誉ではなく、底地マーケットという新たなマーケット創造の意義を、学術的にも社会的にも認知してもらうための戦略的な受賞だった。

東証改革が促進する土地活用の新潮流

2023年、東証は上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を要請した。PBR1倍割れ企業への改善要請が強まる中、企業の資産効率化ニーズが急速に高まっている。

「上場企業が保有する土地は約45兆円に上ります。大きな潜在マーケットです」。

同社の「土地のセール&リースバック提案」は、企業が土地のみを同社へ売却し、建物は企業が継続所有するスキームだ。企業は事業運営環境を維持しながらも、成長投資等に向けた資金の確保や、経営指標・財務状況の改善が期待出来る。

「当社が底地マーケットを創出したことで、企業にとっても土地のみの売却が一般的になりました。東証改革を追い風に、土地だけのセール&リースバックの需要は益々高まっていくでしょう」。

トップランナーだからこそ実現する高い経営効率

同社の経営指標は業界水準を大きく上回る。ROE16.0%(業界平均8.4%)、売上高当期純利益率10.7%(同4.5%)、そして従業員1人当たり純利益5,484万円(同1,120万円)。

「既存マーケットでの競争ではなく、新たなマーケットを創造し、そのトップランナーとしてあり続けられる仕組みを作れているからこそ、高い付加価値と効率性を実現できるのです」。

マーケット創造の本質

25年の歴史の中で、取引するテナント業種はスーパーやホームセンターといった生活必需品を扱うテナントから、ホスピス、老人ホーム、物流などの社会インフラを担うテナントへと拡大。取引社数は150社に達する。

地主リートには年金、生損保など335社が投資。「長期安定したインカムゲインの実現」と「大幅な元本価格変動の回避」を両立する商品として信頼を獲得している。

2023年には一般投資家向けに「地主倶楽部」を開始し、10万円から投資可能な仕組みを構築した。

西羅氏はマーケットを創造することの本質についてこう語る。

「人と同じことをしようとしても面白くないし、既に出来上がったマーケットに飛び込むだけでは競争に晒されてしまいます。誰も手掛けていない領域にこそ、大きなチャンスがあるのです。もちろん、社会的な役割・機能を持ち、その価値を証明できなければ、企業が存続することができません。我々のJINUSHIビジネスは、投資家、テナント、当社という三方良しを実現し、成長してきました。25年前、JINUSHIビジネスの価値を誰も理解してくれませんでしたが、底地マーケットは、2026年には10兆円市場となる見込みです。高い目標であっても、経験から学び、逆算思考で未来を描けば実現が可能なのです」。

自らマーケットを創出・拡大させ、トップランナーとして走り続ける地主。その構想力と実行力が、日本の不動産業界に革新をもたらし続けてきた。そしていま、東証改革をはじめとした時代の変化を追い風に、挑戦は新たな段階へと進んでいる。

- 西羅 曜旦(にしら・てるあき)氏

- 地主株式会社 代表取締役社長

1998年兼松都市開発入社。2000年地主株式会社創業メンバーとして参画。2005年取締役、2016年地主アセットマネジメント代表取締役社長を経て、2022年より現職。創業から25年、底地マーケットの創出・拡大を牽引。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内