地域の自然資本を活かす、町村が先行する脱炭素ビジネスモデル

森林や海洋といった自然資本を経済価値に転換する動きが加速している。ステラーグリーンは、自治体の初期負担なしでカーボンクレジットを創出する事業モデルを展開。地方創生2.0の実現に向け、環境保全と地域経済の両立を目指す新たな挑戦が始まっている。

中村彰徳 ステラーグリーン 代表取締役社長

豊異常気象が突きつける

脱炭素への取り組みの必要性

2025年夏、日本国内で観測された最高気温は41.8度を記録した。異常気象はもはや遠い世界の話ではない。ソフトバンクグループのSBプレイヤーズ株式会社の子会社であるステラーグリーン代表取締役社長の中村彰徳氏は、地域が直面する危機的状況をこう語る。

「ある自治体では、特産のイカが全く取れなくなって初競りができない。スイカやメロンの産地では暑さで作物が育たない状況だと聞いています。異常気象は生活だけではなく、地域の産業を直撃する課題になっています」。

気候変動対策は、かつては地球規模の環境問題として語られてきた。しかし今や、自治体が最前線で対応すべき政策課題へとシフトしている。地方創生を考える上で、気候変動への対応は避けて通れない道となった。

政府が推進する「地方創生2.0」では、GX(グリーントランスフォーメーション)とDX(デジタルトランスフォーメーション)が重要なキーワードとして掲げられている。環境視点での地域課題解決と、デジタル技術による地域変革。この2つの軸が、新たな地方創生の姿を形作ろうとしている。

自然のCO2吸収力を

価値に変換する仕組み

カーボンクレジットは、CO2の削減量や吸収量を価値化し、取引可能にしたものだ。たとえば森林クレジットでは、森林を管理し伐採と植林のサイクルを繰り返すことによるCO2吸収量を数値として算定。国が保証する形でクレジットとして発行され、企業などが購入できる仕組みである。

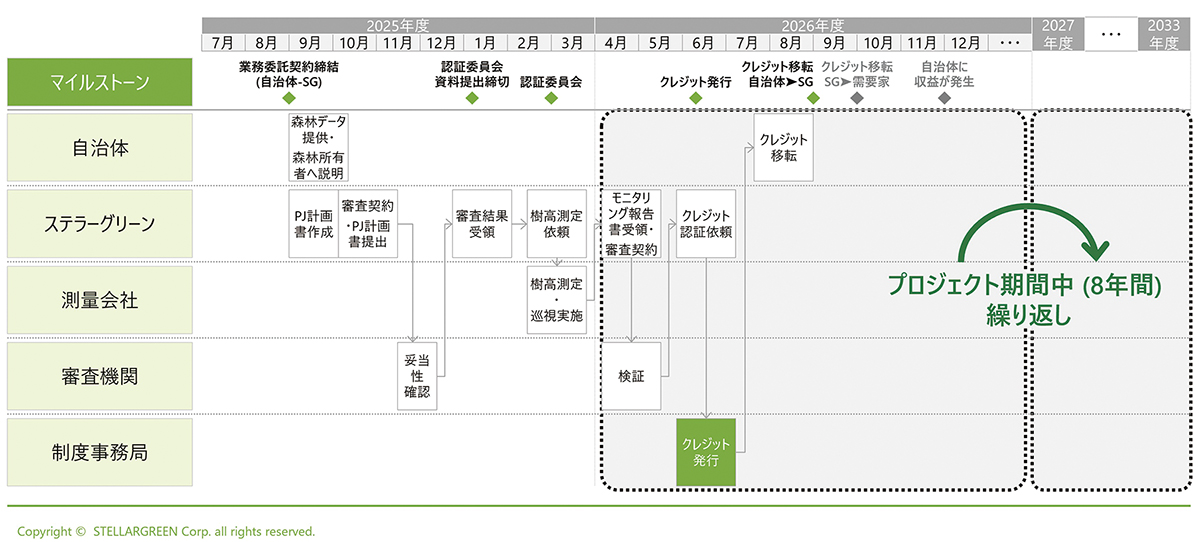

クレジット創出には、調査、プロジェクト登録、専門機関による審査・認証が必要。ステップを踏み信頼性を担保する仕組みになっている

「森や海などの自然が持つCO2を吸収する力を、換金できるもう1つの農作物や漁獲物のように考えていただければわかりやすい」と中村氏は説明する。

既に始まっている排出削減量の取引制度である「J-クレジット制度」に加え、日本でも2026年度からGX-ETS(排出量取引制度)が本格始動することによって、企業の脱炭素への取組は新しいフェーズに入る。企業は自社での排出削減努力を進めた上で、最終的な調整弁として排出量取引制度を活用することになる。

中村氏は、削減努力の限界を絞り切った雑巾に例える。「最初は軽く絞るだけで水が出ますが、水分が少なくなると、どんなに力を込めても水が出にくくなる。ここで調整弁としてのカーボンクレジットが必要になるのです」。

GX-ETSの開始もあり、最近になって特に注目されているのが、森林や藻場による「吸収系クレジット」だ。しかし企業からのニーズがあるのは、ただ安いクレジットではない。地域に貢献しているストーリー性、その活動が本当に新しい削減や吸収を生んでいるのかという追加性、測定した数字による裏付けがあるかという可視性、そして持続性を備えた質の高いクレジットだという。

「農作物と同じで、作り手の顔が見え、地域にお金が回るものに価値がある。企業側も質が高く、ストーリーのあるクレジットを求めています」。

自治体にとってカーボンクレジットは、新たな歳入源となるだけでなく、脱炭素への取り組み自体が企業や住民からの信頼を高める効果も期待できる。その収益を森林の維持管理や災害防止に還元する循環モデルは、公益性と経済性を両立させる持続可能な仕組みとなる。

クレジット創出のハードルを下げ

初期投資ゼロで始める地域変革

一方で、カーボンクレジットの創出には、事前の詳細な調査、プロジェクト登録、専門機関の審査認証など、複雑なプロセスと専門知識が必要だ。多くの自治体が「興味はあるが、うちでは大変」と二の足を踏む原因となっている。そんな中、ステラーグリーンは画期的なビジネスモデルを提示した。

「森林クレジットの場合、審査費用や航空レーザー測量の費用、技術提供など、すべて私たちが負担します。プロジェクトが成功し、クレジットが売れた時に初めて成果報酬として売上の一部をいただく。売れなかった場合の経済的リスクはすべて当社が負います」。

同社は費用面のサポートだけでなく、脱炭素に関する勉強会の開催、地域資源の棚卸し、クレジットの販売開拓まで一気通貫で伴走する。ステラーグリーンの親会社である、ソフトバンクグループのSBプレイヤーズの子会社である「さとふる」が全国約1400の自治体と築いてきたネットワークと経験が、この事業を支えている。

興味深いのは、産業や観光資源が豊富な都市ではなく、小さな自治体が先行して取り組みを始めている点だ。率先してステラ―グリーンのサービスの利用を開始したのは、山間部や海辺の人口が少ない地域だ。「このような自治体がアーリーアダプターとして挑戦を始めている。そこにこの取り組みの面白さがあります」と中村氏は指摘する。

無理なく取り組めるカーボンクレジットの創出に対し、多くの自治体関係者が関心を示している

例えばある地域では、森林の間伐とクレジット創出を組み合わせながら、手入れが行き届いていない所有者不明土地の整備や、地下水・水源涵養の改善にも挑戦している。これらは単なる環境施策ではなく、町の産業や暮らしに直結する動きとなっている。

カーボンクレジットの利用の最初の一歩として中村氏が勧めるのは、地域資源の棚卸しと勉強会の開催。「域内に森や海といった地域資源がどのくらいあるのかを整理し、関係部局や地域の林業者、企業と一緒に学び理解を深める。この2つが最初の一歩になります」。

ステラーグリーンのビジョンは「眠る自然資源を生かし、地域と地球を豊かにする」こと。森林だけでなく、藻場、バイオ炭、酪農での排泄物処理まで、多様な分野への展開を計画している。一次産業の高付加価値化を通じて地域の持続可能性を構築する。自然資本を活用した新たな地方創生モデルが、町村部から全国へと広がろうとしている。

お問い合わせ先

株式会社ステラーグリーン

URL:stellargreen.co.jp

この記事に関するお問い合わせは以下のフォームより送信してください。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内