アートで地域振興と関係人口創出 「ハマカル」「ハマコネ」プロジェクトの取り組み

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年8月20日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復興が進む福島県浜通り地域。インフラや産業の再生などと共に重要な柱の一つとなっているのが、芸術や文化の側面から復興の姿を描いていこうという取り組みだ。

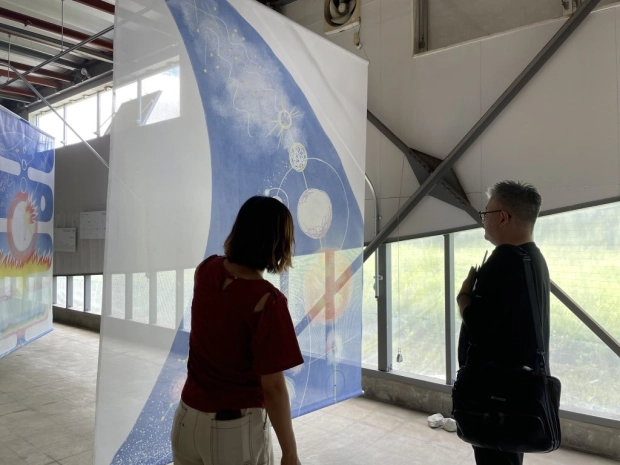

アートを通じて、地域ににぎわいが生まれ、日本全国、世界とつながっていく。それにより、あらためて地域への愛着や誇りが地域住民、特に子どもたちの心の中に育まれていく。被災地では今、アーティスト、地域住民、企業、行政など様々な人や組織を巻き込んで、多彩な活動が展開されている。

「ハマカル」「ハマコネ」でアーティストや事業者を支援

浜通りでは、経済産業省主導「ハマカルアートプロジェクト」(ハマカル)、「HAMA CONNECTED」(ハマコネ)いう二つのプロジェクトが進められている。いずれも「地域経済政策推進事業費補助金」を活用し、アートを通じて、地域を再生していこうという取り組みだ。原子力発電所事故で避難指示などが出された12市町村※を対象にしている。

「多くの人がこの地域に帰ってきてほしい。この地域で育った子どもたちが『ここが自分たちの故郷だ』と、地域への誇りと愛着を持ってほしい。それを高めていくにはどうすればいいのかという問題意識からスタートしました」

ハマコネの事務局を担う「Yamaide Art Office」代表取締役の山出淳也さんは、こう語る。

ハマカルは、映画を通して地域の魅力を発信しようという「福島浜通りシネマプロジェクト」から発展し、2023年度からはこの地域に一定期間滞在してアート活動をする学生や芸術家などを支援している。一方のハマコネは、アートを活用して地域の魅力発信し、地域を日本全国、世界につなげようと取り組んでいる事業者などを支援するため、2024年度からスタートした。いずれも関係人口の創出を最終目標に据えている。

山出さんは、「ハマカルとハマコネが協働することで、多くの人たちに浜通りの魅力を伝えられたらと思い活動しています」と話す。

※12市町村…東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示等の対象となった福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村。

美術館建設、お祭り、映画…。数々のプロジェクトが進行

実際、様々なプロジェクトが進行している。

富岡町では、世界的現代美術家の宮島達男さんが主導して、美術館を建設する構想が進んでいる。震災当時、山形県にある東北芸術工科大学副学長を務めていた宮島さんが、犠牲者への鎮魂、記憶の継承などをテーマに10年来続けてきたアートプロジェクトの集大成だ。ハマコネは、完成に向けた情報発信などをサポートしている。

この他にも、地域のアーティスト、俳優らと共に風土や自然、伝統を巡るツアーや、震災が発生した3月11日の前後には震災で失われた命に思いをはせ、その思いをつないでいく『お祭り』も企画されている。

国道6号線沿いの地域を旅しながら、「食」を切り口にこの地域の復興や暮らしに光を当てるドキュメンタリー映画「ロッコク・キッチン」では、制作をハマカルが、配給にあたっての宣伝活動などをハマコネが支援。「ハマカルでつくってハマコネでつなげていく役割分担も生まれ始めている」(山出さん)という。

1回のイベントではなく継続が大切。物事を動かす「出会い」「言葉」

山出さんは自身もアーティストとして、主に海外で活動してきた。転機となったのは、故郷大分県の別府市で、アートを活用したまちおこしの先進事例として知られるNPO法人「BEPPU PROJECT」を設立したことだった。

「自分が何かを起こした、変えたということではなく、まちづくりに取り組む多くの人たちの中の一員として活動しました。アートを通じ、ちょっと違う角度、観点から物事を考え、実践する役割で別府のまちづくりに参画した形です。その活動の中で、出会った人たち一人ひとりが掛けてくれた言葉が、今自分が仕事をする上での『引き出し』になってくれています」

その上で、山出さんは浜通りでの活動について、こう語る。

「ちょっとした出会いや言葉が積み重なり、物事は動いていくと感じています。大きなイベントを一つ成功させることよりもっと重要なのは、どう持続していくかです。何万人がイベントに来て終わりではなく、イベントに来た人が地元の人たちと出会い、お土産やお酒を買って帰り、ファンになってまた戻ってくる。そんなエコシステムづくりが大切だと思います」

アートで化学反応を起こす!「チャレンジするなら浜通り」

では、地域のために、アートは何ができるのか。山出さんは、アートと様々なジャンルとを接続することで生じる化学反応に期待している。

「アートそのものは『人間とは何か』『生きるとはどういうことか』といった哲学の領域に近いもの。経済的な価値で測れるものではありません。ただ、人と違うことが重要なアートの世界は、地域振興を考えたりイノベーションを起こしたりという観点でとても重要です。アートを色々なセクターとつなげていくことで、経済的な効果や様々な価値が生まれてくるのだと思います」

山出さんは今、浜通りに大きな可能性を感じている。

「浜通りには、新しいことにチャレンジできる雰囲気があります。例えば南相馬市の小高区では、若い人たちが、『クラフトサケ』という新しいジャンルの酒造りに、自由な発想で取り組んでいます。若いチャレンジャー同士のつながりが生まれ、更に新たな人たちを巻き込んで、『新しいことにチャレンジするなら浜通り』となれば、もっともっと魅力的な地域になるはずです。私たちの経験やネットワークが、この地域のファンづくり、関係人口の増加に貢献できるよう、できうる限り還元していきたいと思っています」

辻本圭助・経済産業省福島復興推進グループ長インタビュー「福島の復興こそが日本全体の『処方箋』になる」

被災地の今を見つめてきた政策特集「福島から羽ばたく」──。最後に、復興の現状とその先にある未来について、経済産業省福島復興推進グループ長の辻本圭助さんに語ってもらった。

──復興の現状について、どのように認識していますか。

2011年から14年が経過しているにもかかわらず、いまだに避難指示が出ている地域があり、地元の方々に大変なご負担、ご迷惑をかけ続けています。エネルギー政策を担う経済産業省として大変申し訳なく、お詫び申し上げるしかありません。福島の復興は我々にとって必ず成し遂げなければならない重要な仕事です。

浜通りなどの地域に新たな産業基盤構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」が2017年に福島特措法に国家プロジェクトとして位置付けられ、2019年には「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を公表しました。裏を返せば、震災後の数年間はまずは住民の皆様のなりわいの再建が第一であり、2017年になって、やっとイノベーションを軸にした新たな産業の創出というテーマに、民間企業、県や地元市町村、政府が一丸となって取り組む体制をつくることができるようになってきたのです。

「なりわい再建」「産業創出」「人口の拡大」…。共に描く青写真

──青写真のポイントについて教えてください。

2030年頃目指して、産業が自律的に復興していく状態をつくっていくことが最大の目的です。そのために三つの重要な要素があります。一つ目は、地元住民のなりわいを再建していくこと。二つ目は、新たな産業の創出です。そして三つ目は、元々住んでいた方々に戻ってもらい、同時に新しい人たちに関係を持ってもらい移り住んでもらう、移住・定住・関係人口の拡大です。

2019年、この三つを柱に青写真を描き、5年が経過する中で、「できたこと」「できなかったこと」が見えてきました。改めて棚卸したうえで前に進めていくため、2025年6月に青写真を改定しました。

計画、プランといった堅いものではなく、「青写真」としたのがみそです。青写真ですから、堅実な部分も背伸びしている部分もあります。それを地元市町村、福島県、復興庁、経済産業省で一緒に描いていくことが、重要だと思っています。

──芸術・文化分野の取り組みは、復興を進める上でどのような意義があるのでしょうか。

福島には不思議な魅力があって、日本中からチャレンジしたい、やる気のある若い人たちがやって来ます。映画を撮りたい、絵を描きたい、自由に作品を作りたいといった人たちを呼び込み、地域ににぎわいを創出していくのは大切なことです。経済・産業面の復興と上手くミックスしながら、進んでいると感じています。

芸術・文化に関わっているチームは、若い人を中心に自由な視点と切り口で復興を考えてほしいので、取り組むテーマや活動自体も、言葉は悪いが「放し飼い」にしています。若い感性で自由に考え、行動してほしいと思います。

経験したことのない長期間の取り組み。バトンどうつなげていくか

──復興を進める上で、今後のポイントや課題について教えてください。

福島の復興は、かつて経験したことのない長期間にわたる取り組みです。私自身、経済産業省の危機管理担当の責任者として、様々な災害対応を経験してきましたが、他と決定的に違うのは、原子力災害であるが故に住民に避難指示を強いてしまったという事実です。このように、福島の復興は、原子力災害と自然災害という複合災害に向き合う仕事であるということを、皆が意識しないといけません。

14年が経過したということは、経済産業省の職員も福島県庁や地元市町村の職員も、約半数は震災後に入ってきた人たちです。復興という仕事の意味合い、意義をどう伝えていくのかは、私にとって重要なテーマです。これは、被災自治体の首長の皆様にとっても、同じだと思います。これからも続く長い道のりの中で、民間の方や地元住民と連携して、新しいまちづくりのために何が出来るかをとことん考えていく。これは、行政官にとって滅多にない貴重な経験です。真の現場主義を追求する場として、その意味合い、やりがいを感じてもらいたいと思います。

重要なのは民間の方々の役割です。企業がこの地域で収益を上げ、勤めている人が生活の糧を得る。そして、地域がにぎやかになっていかないと復興にはたどり着けません。民間企業が福島に来て、様々な課題にチャレンジし、ビジネスとして成功していく。そうした実例を次々とつくりだして、バトンとしてつないでいくことが重要です。

──青写真では、浜通りを中心として福島県が「あらゆるチャレンジを可能にする実証の聖地」となることを目指しています。復興は日本の経済・産業に対してどのようなインパクトを持つのでしょうか。

「実証の聖地」という言葉は、私の中では自動運転、ドローンといった「技術的な実証の場」という意味と、「社会課題を解決していくための実証の場」という二つの意味を持っています。日本は少子高齢化、人手不足という課題を抱えています。これらの課題が、震災によって更に10年、15年加速してしまったのが福島です。

私は、福島で成功しなければ、他の自治体も、日本全体としても少子高齢化などの課題を克服することができないという危機感を持っています。福島が直面する社会課題を解決しつつ、福島での復興を成し遂げることが、日本全体が再び勢いを取り戻すための「処方箋」になると信じています。

おいしい酒、魚…。食べて、飲んで、復興に関わって

──最後に読者へのメッセージをお願いします。

みなさんが少しずつでいいので、普段の生活においても、福島に関わってもらうことが、非常に意味があります。

福島はお酒がうまい、「常磐もの」の魚がうまい、お米や桃などのフルーツもうまい。是非、普段の生活の中で、福島のうまいものを食べて、飲んで頂ければと思います。福島産品が売れまくることが、復興につながりますし、何よりも地元の方々も喜んでくれます。私も、日中の仕事を終えた後、夜には、福島のお酒を飲むという「重要な仕事」に日々取り組んでいます。

そして、ベンチャー含め企業の方々には、チャレンジするための実証の場である福島に、是非進出してきてほしい。全力でサポートすることをお約束します。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内