地域活性化とデータの関係性 海外の事例から日本のデータ利活用を考える

キャッシュレス化が加速的に進む現在において、データ利活用は重要度が増していくテーマだ。「キャッシュレスとデータ活用による地域経済活性化研究会」(主催:事業構想大学院大学)では、海外の事例を共有するとともに、国内におけるさまざまな可能性について議論が行われた。

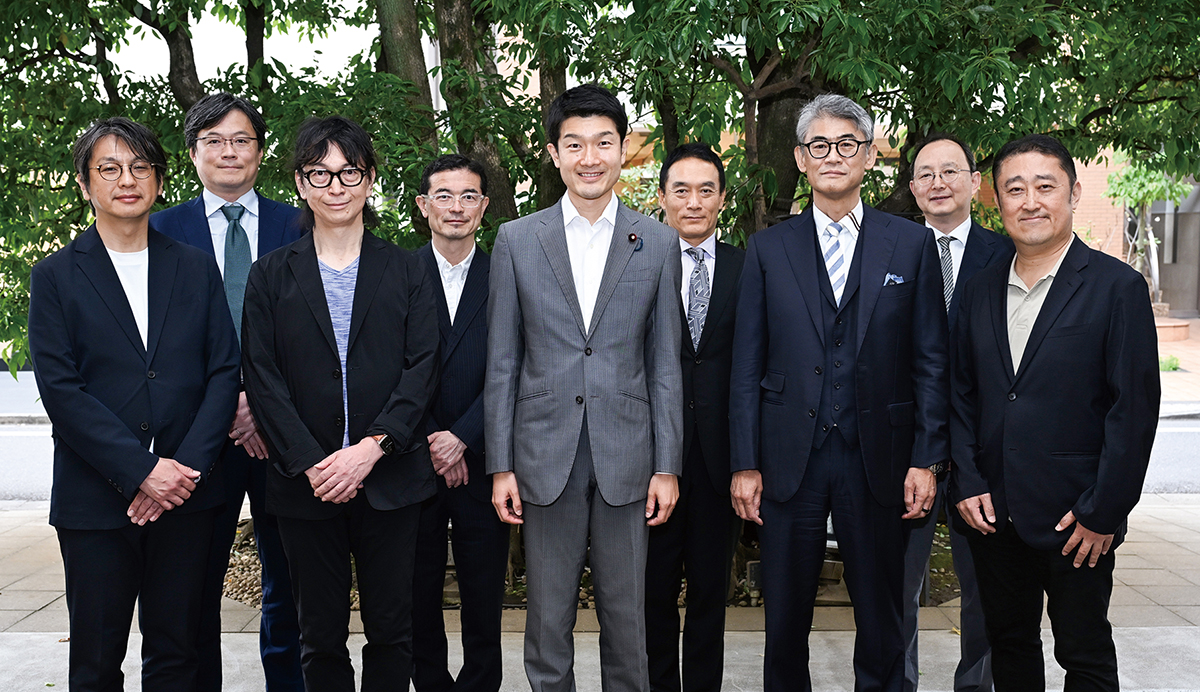

左から、福田好郎 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 事務局長・常務理事、上田恵陶奈 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 政府渉外部 ディレクター、若目田光生 日本総合研究所 創発戦略センター シニアスペシャリスト、関孝則 事業構想大学院大学 特任教授、根本拓 衆議院議員(自民党デジタル社会推進本部 データ戦略プロジェクト副責任者)、渡辺壮一 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 政策渉外部長、奥井規晶 一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)代表理事/理事長、北村慎也 株式会社QUICKデータソリューション事業本部 データ分析G・ナレッジコンテンツ本部 シニアマネジャー、谷本龍哉 事業構想大学院大学 事業構想研究所 客員教授 ※肩書は研究会当時

EUデータ法から考える

日本のデータ活用

2025年度「キャッシュレスとデータ活用による地域経済活性化研究会」第2回が5月19日に開催された。「地域活性化とデータの関係性」をテーマに、海外の事例をふまえながら国内でのデータ活用による地域活性化の実現性について議論を実施した。

最初に登壇した衆議院議員の根本拓氏は、自民党デジタル社会推進本部 データ戦略プロジェクトの副責任者として「デジタル・ニッポン2025」の取りまとめに深く関わっている。過去には国際弁護士として活動し、フランスではOECD貿易農業局のポリシーアナリストを務め、国際的なデジタル政策の推進に従事した経験をもつ。

根本拓 衆議院議員(自民党デジタル社会推進本部 データ戦略プロジェクト副責任者)

「2024年1月に発行されたEUデータ法は、自動車などのIoT製品から生成されるデータが少数の巨大企業に独占されていて十分に活用されていないことを課題に、共有を促進することでマーケットが生まれ、競争やイノベーションが起きることを期待するという問題意識のもとに策定されました」

EUデータ法内のIoTデータ条項では、利用者がデータにアクセスでき、第三者への移転が認められている。これにより例えば自動車メーカーが所有するデータをグループ内の車検会社だけでなく、他社にも共有することでマーケットの活性化が考えられる。

この事例から得られる日本への示唆について、根本氏は次のように話す。

「EUデータ法は事業者にコストを強いる。IoT製品の仕様を変更しなければならず、変更により新たなサービスが生まれる可能性もあれば、生まれない可能性もあります。また、GDPRと異なり非個人データも対象になるため、製造業者からは、なぜ個人データでもないのにそれを認めコストの上昇を受け入れなければいけないのかという不満が出ています」

EUの現状を踏まえ、日本のデータ保護法制がどうなっていくのかを議論、検討する必要があることを指摘したうえで、取り組むべきはデータ利活用の促進であり、そのためにデータ連携基盤を整備することと、信頼性の確保と根本氏は説明する。

「日本の産業界で特にニーズが大きいと聞いているのは法人の実在性認証です。データを共有してもらおうとしたときに、その主体は本当に世の中に存在するのか。GビズIDの認証機能の活用などによって、このようなデータに関するトラストを基礎付ける制度もつくっていかなければなりません」

欧州におけるデータスペースと

日本の取組

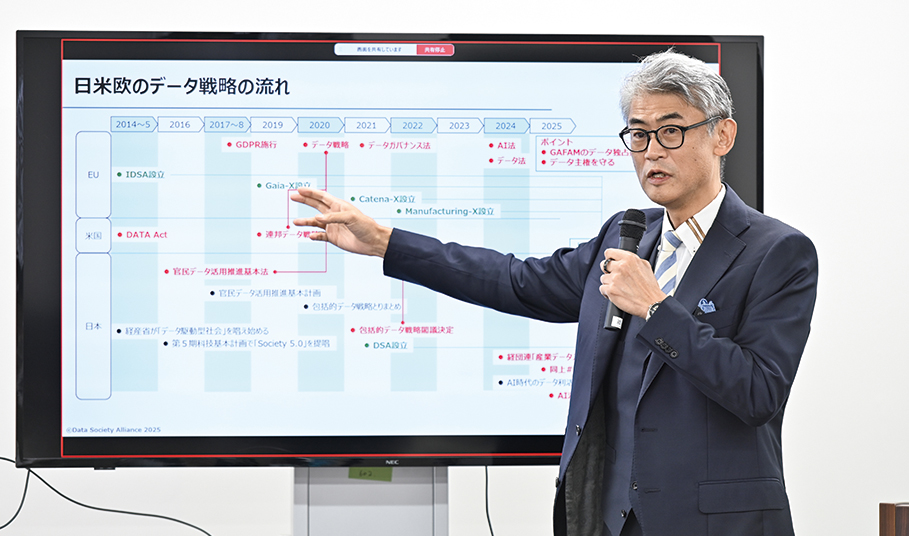

次に登壇したのは、一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)代表理事/理事長であり、「デジタル・ニッポン2025」の提言にも関わった奥井規晶氏。根本氏が指摘した国内での信頼性の制度については次のように話す。

奥井規晶 一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)代表理事/理事長

「ヨーロッパは法律でトラストの部分をつくっています。日本は個人にはマイナンバーがあり、法人はGビズIDがありますが、大企業は1つのIDでいいのかという課題がありました。ただ、国はそれを解決しつつ進めており、それが実現すればヨーロッパと対等になると期待しています」

さらに、ヨーロッパにおけるデータに対する考え方をふまえ、日本が取り組んでいる現状について説明する。

「ヨーロッパは『このデータは自分たちのもの』というデータ主権の考え方が明確です。ヨーロッパではすでにさまざまな業界でデータ連携基盤をもち、各々にデータ主権がありますが、必要があればデータ連携を行っています。それを完全分散型で実施するのがデータスペースというものです」

データスペースとは、データに基づいて新しい製品やサービスの開発を可能にすることを実現する、欧州規模のシームレスなデジタル領域を指す。奥井氏は、日本でもデータスペースを実現するために「データの定義を同じにすることが必須であり、そうでなければ連携しない」と説明する。

「経済産業省はインダストリー4.0の頃から『データこそが石油に次ぐ戦略資源』と捉え、データ駆動社会へと歩を進めていました。現在はOuranos Ecosystemという大きな概念をつくり、取り組みを進めています」

一方、DSAは民間団体として国際連携をしつつデータスペース構築基盤「DATA-EX」を展開している。また、データ活用においてはデータ取引も重要になる。日本にはさまざまなデータ取引所が存在しており、新たな可能性が見えてきているという。

「公的なものは無料ですが、民間は有料になります。富裕層の取引を匿名で売ると高く売れるので、保有データが価値を持って財を生む。キャッシュレスデータにおいても履歴がビジネスになる時代が近々訪れると期待しており、DSAはデータ連携プラットフォームをつくっているため、今後もデータ取引に深く関わりたいと思います」

課題は日本における

データ利活用における姿勢

ディスカッションでは、日本全体のデータ利活用における姿勢やマインドについて、議論が交わされた。

一般社団法人キャッシュレス推進協議会 事務局長・常務理事の福田好郎氏は、日本はデータ利活用により何が実現できるかを考えている人が少ない事が課題と指摘し、「だからやる必要がない、やったところで利益が上がらないとなってしまいます。データの利活用は両輪で、実務だけでなく使っていく人たちのマインドセットをしていくことが必要と感じます」と指摘する。

根本氏はその意見に同意し、利用者の意見を言ってくれる人がいないという実態を説明する。

「本当は利用者にとって何がいいのか、リスクは何かを整理して議論をしなければいけない。利用者側の意見をまとめたり、意識喚起をしたりするようなプラットフォームか団体かわかりませんが、そこが薄いことはさまざまな議論を通して実感しています」

その1つの解決策として、奥井氏は民間への期待を述べた。

「国ができることは確かにあるが、基本的に民間事業者の活力や頭の使い方だと思います。富裕層向けのキャッシュレスデータの活用などは民間で起こり、それが複数の会社のマッシュアップでさらに良くなるという意識が高まらないといけません」

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内