データ利活用が変える生活 可能性あふれるデータ利活用の今後

データ利活用は行政や自治体および民間企業の双方が積極的に推し進めている。具体的に実施されている内容について、「キャッシュレスとデータ活用による地域経済活性化研究会」(主催:事業構想大学院大学)では講演を実施。着実に進む取り組みとともに、今後の可能性について議論が行われた。

左:片山さつき 元国務大臣(地方創生・規制改革・女性活躍)・参議院決算委員長・自民党金融調査会長・税制調査会副会長・参議院議員、右:鈴木英敬 衆議院議員 自民党デジタル社会推進本部 事務局長、元・内閣府大臣政務官(経済再生、新しい資本主義、スタートアップ、金融庁等担当)、前・三重県知事

次世代のためのインフラを使った

新しい景色を見るべき

「キャッシュレスとデータによる地域経済活性化研究会」第3回が6月3日に開催された。まずは、元国務大臣(地方創生・規制改革・女性活躍)で自民党参議院議員の片山さつき氏の挨拶から会はスタートした。

「現在、さまざまな給付金を配布しており、行政コストが3%程度かかっています。他の国ではアジア諸国を含めて公的な支援金はコスト0でのスマホ払い込みが常識になっており、生体認証を絡めてデジタル通貨を利用する国もあります。日本でも実現すれば大きなコスト削減になり、皆様の研究によってそれが実現する日も近いと期待しています」

続いて、衆議院議員 自民党デジタル社会推進本部事務局長の鈴木英敬氏による特別講演を実施。同本部がまとめた政策提言「デジタル・ニッポン2025」を中心に話が進み、その前提として 「2000年のIT基本法以来25年間、デジタル政策を我が国は進めてきましたが、日本は2024年デジタル競争力ランキングが67か国中31位、2023年の時間当たりの労働生産性は29位、1人当たりの労働生産性は32位、名目GDPの成長率は2000年以降わずか3.9パーセントにとどまっています。デジタル政策を真摯に反省することからスタートし、次の100年に向かってデジタル政策を転換していきます。」と説明した。

デジタル庁が目指していた社会全体のDXが進んでない現状をふまえ、原点回帰により司令塔機能を発揮するとともに、「デジタル庁2.0」で最も強化すべき機能はデータ政策であることを示した。

「官民データ活用推進基本法の抜本改正等を行い、データの利活用のための包括的、体系的な法整備を行います。個人情報について保護一辺倒ではなく、AIによる利活用も促進します。また、私は公金受取口座登録制度を使い、明日手元に届くという超高速給付金をやった方がいいと思っています。現在、約6400万口座の登録がありますが、それを実施すればもっと登録口座は増える可能性がある。こういう次世代のためのインフラを使った新しい景色を私たちは見るべきです。」

大阪府が目指すのは

データ駆動型のスマートシティ

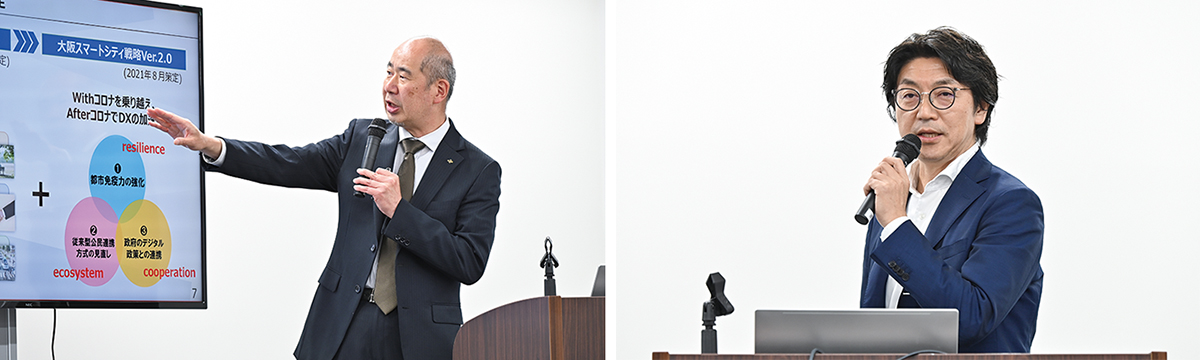

次に、大阪府スマートシティ戦略部 戦略推進室長の仲谷元伸氏は「大阪スーパーシティと決済データ活用」をテーマに話を展開した。2020年に発表した「大阪スマートシティ戦略」は、最先端の技術を使い住民のQOL向上を目指すものとして、その後も改定を続けながら2026年度からはバージョン3.0となる。

左:大阪府 スマートシティ戦略部 戦略推進室長 仲谷元伸氏、右:東芝テック株式会社 リテールソリューション事業本部 データビジネスセンター シニアエキスパート 長谷川 圭一氏

「諸外国と比べて日本はなかなか厳しい状態で、データ利活用の項目だけで言えば、日本は67か国の中で最下位。ここは今後の課題になっています」

その具体策として、スーパーシティ構想では「公民連携」を掲げ、パブリックセクターとビジネスセクターが一体となり、どのような活動ができるかを常に模索しているという。そのうえで、実験で終わらずに実装することを最大の目標に掲げている。

「その1つとして、公民が活用できる大阪広域データ連携基盤『ORDEN』を立ち上げました。相互運用性の確保やセキュリティ対策、プライバシー対策など116の審査項目をクリアして国の認定をいただいている、安心安全に使えるシステムです」

ORDENは大きく分けて民間サービスと行政サービスの2つがある。民間サービスではORDENに流通する官民の多様なデータを仲介し、商品開発やマーケティングに寄与することでイノベーションを創出する「ODPO」や、AIによる交通量予測サービスを実装するスーパーシティプロジェクトがある。行政サービスでは、総合行政ポータル「my door OSAKA」により、ID連携による個人配信、電子申請連携による行政手続きのワンストップ化を実現している。

「まだまだこれから取り組んでいかなければいけないことが多々あります。我々の目標はデータ駆動型のスマートシティなので、皆さんと一緒にその形を考えていければと思っております」

スマートレシートによる

自治体での取り組み

最後に登壇した東芝テック株式会社の長谷川圭一氏は「スマートレシートが拓く生活者起点のデータ利活用と社会実装」と題して、同社が展開するスマートレシートによるデータ利活用について、実例を交えながら話を進めた。

2014年にサービスを開始したスマートレシートは、アプリをダウンロードし、トップ画面のバーコードを加盟店のレジで読み込むことで、紙のレシートを発行せずにデジタル化された電子レシートがクラウドセンターに格納される仕組みだ。

「生活者と店舗・事業者をつなぐプラットフォームを提供しています。そこから生まれたデータを活用し、価値をフィードバックすることで、皆にとっていい買い物環境を提供するというサービスポリシーです。具体的には、生活者は購入明細の確認や集計、ポイントを貯めることができ、事業者はデジタルマーケティングが可能になり、オンラインでクーポンの発行やキャンペーンを実施できます」

同社はスマートレシートの社会普及へ向けて、さまざまな取り組みを行っている。自治体施策との連携もその1つで、福島県会津若松市では地域活性化をテーマに導入が進んでいる。

「5年前から1名が駐在し、PDCAを回しながら、いろいろな実験を行っています。商店街活性化の取り組みでは、市内の大手コンビニエンスストア40店舗と連携し、スマートレシートを利用し、ペーパーレス化を実現。10回買い物すると、地元の森林活用機構にカラマツ苗木の植樹活動費として協賛するという取り組みを、市民と事業者、我々が共同で推進して、商店街の活性化、若年層の回遊につなげるという試みをしています」

スマートレシートの継続的な利用を促すため、外部サービスとの連携も積極的に進めている。

「スーパーでの買い物など食のライフスタイルに関わるデータや、運動などのデータを連携することで健康領域においても価値を提供します。地域や自治体との連携では、子育て支援の自動的な還元など、エコシステムを実現していきたいと考えています」

全体議論ではデータ利活用に関する議論が行われたほか、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 コンサルティング&アナリティックス 部長 クリストファービショップ氏より、同社が保有するデータを元に、「訪日スキー旅行者の90%はアフタースキーでの国内他エリア訪問や、データの分析により消費・人流データ、タッチ決済による交通利用など周辺施設での購買傾向を可視化できる」など事例を共有した。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内