日立が切り拓くインフラ点検の未来 Lumadaが実現する社会インフラの新たな管理モデル

橋梁、トンネル、電力設備、上下水道。日本の社会インフラの老朽化が加速する中、点検・維持管理を担う人材の不足が深刻化している。国土交通省によれば、建設業就業者数は1997年の685万人から2024年には481万人へと約30%減少。一方で、高度経済成長期に整備されたインフラの約7割が、今後20年以内に建設から50年を超える。この構造的課題に対し、日立製作所は新たな解決策を提示している。ドローンによる危険作業からの回避・軽減、AIを活用した異常検出の標準化、デジタルツインによる統合管理。この3つの技術を有機的に結合させ、省人化・品質向上・安全確保を同時に実現するアプローチだ。同社の戦略について、公共システム営業統括本部と公共システム事業部のメンバーに話を聞いた。

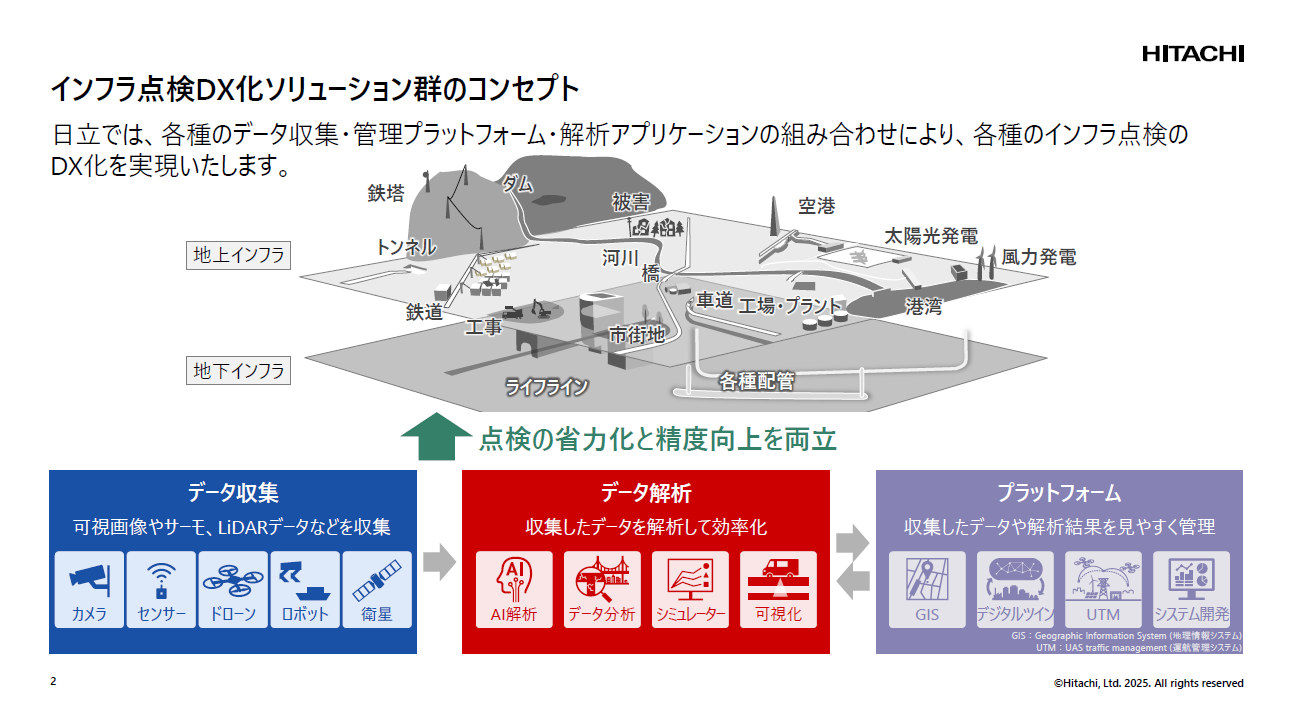

ドローンやAIなどを活用した統合ソリューション

日立がインフラ点検の革新に挑む理由は明確だ。「インフラ管理の現場には、技術革新によって解決できる課題が山積しています。私たちには、それを実現する技術と実績があります」と高野瀬氏(公共ビジネス企画本部 主任)は語る。

同社の強みは、社会インフラを支えていく中で蓄積してきた分野ごとの専門知識(ドメインナレッジ)とAIを掛け合わせ新たな価値を創出する「Lumada」を中核とし、データ収集・解析・可視化という3つの要素を一体的に提供できる点にある。単なる技術の組み合わせではなく、20年にわたる研究開発と実証実験などを経て構築された、実装可能な統合システムとして完成度を高めている。

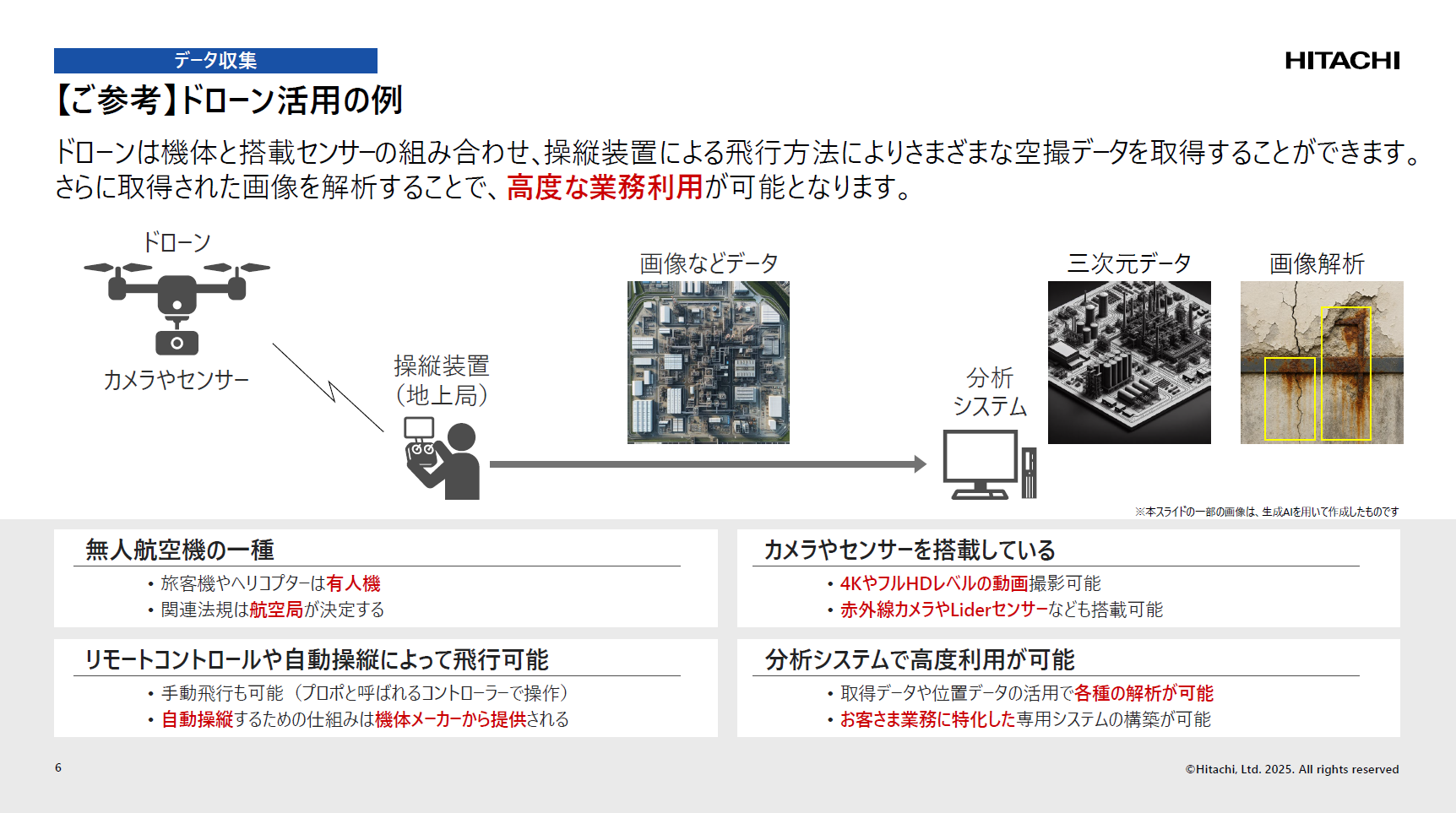

ドローンによる安全で効率的なデータ収集

同社は2005年からドローン等の無人機事業を手がけ、広大な電力送電網をもつ電力会社様等のプロジェクトでドローンを活用したインフラ保守の実績を積み重ねてきた。送電線点検において、従来の有人ヘリコプター点検と比較して省人化や迅速化、安全性向上に貢献。20年近い知見を活かし、法規制対応から飛行ルート設計まで、包括的な運用支援を提供する。

「顧客が本当に必要としているのは、ドローンという機械ではなく、安全で確実なデータ収集の仕組みです。私たちは、その全体像を設計し、実装までサポートします」と須田氏(パブリックセーフティ推進本部 技師)は説明する。

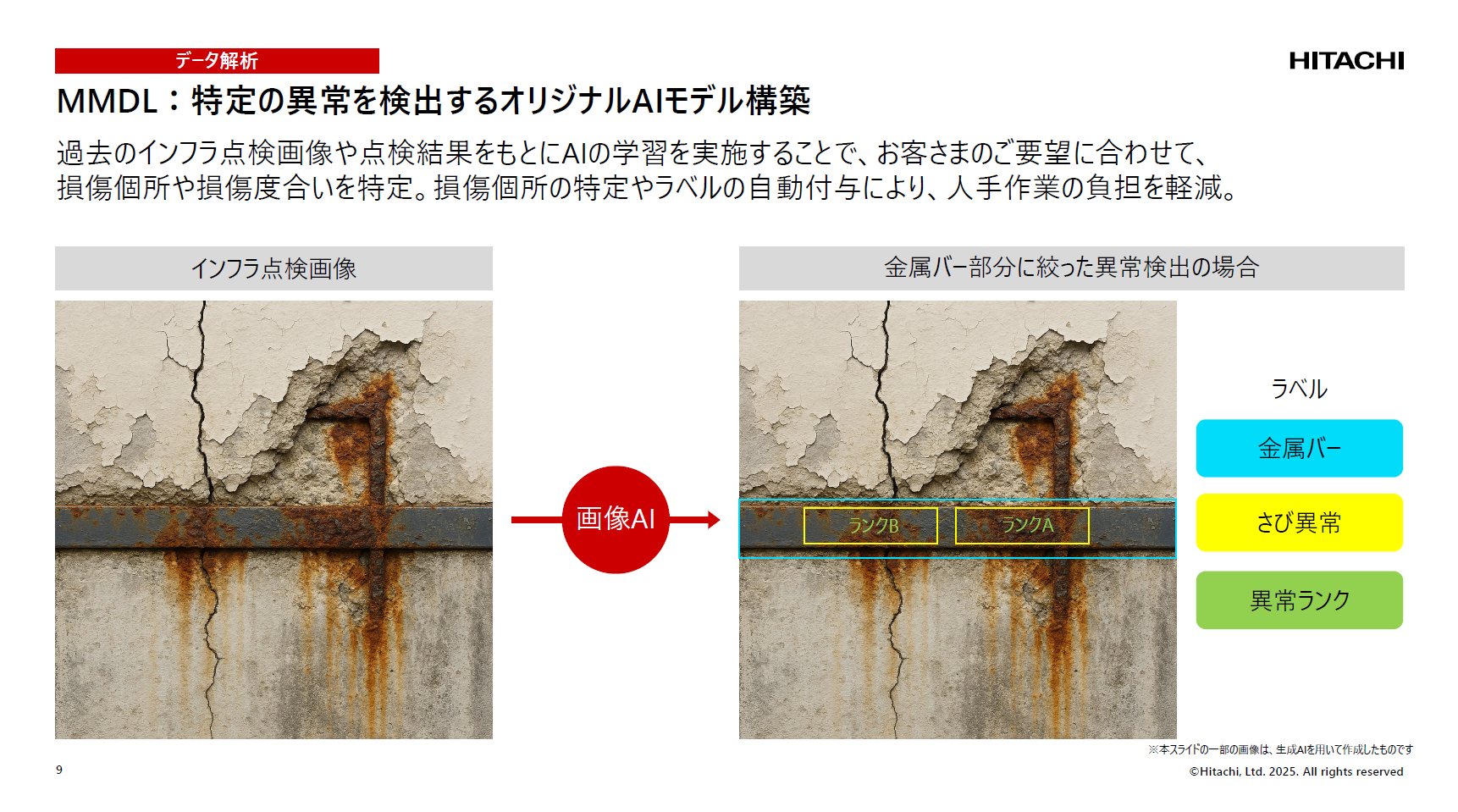

MMDL(マルチモーダル深層学習基盤)による技術の標準化

熟練技術者の暗黙知をデジタル化し、誰もが高度な点検を実施できる環境を構築する。顧客ごとに異なる「異常」の定義に対応し、専門知識なしにオリジナルのAIモデルを構築できる革新的なシステムだ。

「日立グループ内の製造工場では、この技術を外観検査に活用。フィージビリティ検証を6週間、システム構築を4カ月という短期間で完了させ、検査の効率化を支援しています」と吉田氏(官公ソリューション第一本部 技師)は語る。この成果は、技術の汎用性と実装の迅速性を実証するものとなっている。

デジタルツインによる統合管理

収集した膨大なデータを3次元空間上で時系列管理し、異常の発生場所と時期を正確に把握する。製鉄所向けの原料ヤードの在庫管理システムでは、石炭の山を3次元化し、体積から在庫量を自動算出、在庫管理コストの削減に貢献した実績がある。

すでに動き出した社会実装

これらの技術は、すでに現場で成果を上げ始めている。防災分野では、高所カメラの映像から火災・煙・家屋倒壊をAIが自動検出するシステムが2024年から本格稼働。発災初動期における迅速な被害把握を実現し、複数の異常事象を同時に識別して地図上に即座に表示する。

「これは実証実験ではなく、実際の業務で使われているシステムです。24時間365日、住民の安全を守る重要なインフラとして機能しています」と高野瀬氏は説明する。

また、道路や河川の点検においても、ドローンとAIを組み合わせた異常検知システムが稼働。従来は目視に頼っていた点検作業を自動化し、見落としリスクの低減と点検頻度の向上を同時に実現している。

なぜ日立なのか 総合力が可能にする確実な実装

多くのベンチャー企業が個別技術を提供する中、日立の真の強みは「基幹システムの開発実績」にある。全国に営業拠点を持ち、電力や鉄道、自治体などのさまざまな分野の基幹システムを長年手がけてきた信頼と実績。この基盤があるからこそ、社会を支える重要なインフラに、先進的な技術を組み合わせ、現場へ届けることができる。

「沖縄の端で起きた課題も、すぐに社内で共有され、グループ全体で解決策を検討できる。まさにLumadaを活用したデータ駆動型のアプローチが、現場の課題解決を加速させています」と富張氏(公共ビジネス企画本部 部長代理)は語る。

さらに同社は、国家プロジェクトでの実証などを通じて、技術開発と制度設計を並行して推進。関係省庁やステークホルダーの建設的な対話により、実装への道を着実に切り拓いている。

将来像 段階的自動化がもたらす未来

日立が目指すのは、インフラ点検のプロセスを段階的に自動化し、人間は異常への対処や戦略的な意思決定に集中できる体制の構築である。

現在人が担っている点検業務を標準化・型化し、そのノウハウを少しずつAIに学習させていく。完全自動化を一気に進めるのではなく、人間の判断とAIの解析を組み合わせながら、着実に自動化の範囲を拡大するアプローチだ。

将来的には、異常の検知にとどまらず劣化の予測や最適なメンテナンス時期の提示など、予防保全へと発展していくことも視野に入れている。限られたリソースを効率的に活用し、持続可能な社会インフラ管理を実現する構想である。

地方創生への貢献と新たな価値創造

日立の取り組みは、地方創生への貢献という社会的意義も併せ持つ。人材不足が特に深刻な地域において、少人数でも安全で確実なインフラ管理を可能にすることは、地域の持続可能性と発展に直結する。

「インフラ管理の効率化は、コスト削減にとどまらず、新たな価値創造の基盤となります。蓄積されたデータを、Lumadaソリューションの活用により、予防保全やスマートシティなど、次世代の公共サービスにも用いることができます」と須田氏(パブリックセーフティ推進本部 技師)は展望を語る。

日立が進めるインフラ点検の革新は、技術による社会課題解決の具体的かつ実現可能な道筋を示している。それは単なる効率化ではなく、人口減少社会における新たな公共サービスのあり方を提示する、戦略的な挑戦である。これまでに蓄積した技術やノウハウと、日本全国に広がる組織力。この両輪が、日本のインフラ管理の未来を切り拓いていく。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内