人事データ活用が企業成長を左右する理由と三つの壁とは

(※本記事はNTTデータ経営研究所ウェブサイト内の「経営研レポート」に2025年7月31日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

はじめに

日本では人材の多様化や企業のグローバル化により人材獲得競争が激化しており、人材の流動性が高まっている。日本経済新聞社の調査によると、2025年度の採用計画に占める中途採用比率は過去最高の46.8%と5割に迫っており、新卒中心の採用慣行は薄れつつある※1。このような状況において、本稿では企業が持続的な競争力を確保していくために、貴重な経営資源である「人材」の採用・育成を担う人事が、データ活用という観点からどのような取り組みを行っていくべきかを考察したい。

※1:日本経済新聞「中途採用比率、最高の46.8%」(2025年4月14日)

1. なぜ人事にデータ活用が必要なのか

現在の日本では、長らく続いた新卒一括採用が限界を迎えつつある中、自社に適した人材を、中途採用という手法も含めていかに効率的に採用するかということの重要性が高まっている。人事部員の勘や経験に頼った属人的な業務体制を取っている企業にとっては、業務品質や効率性の維持・向上に向けた取り組みが求められていると言える。

また昨今では採用直結型インターンシップの解禁や、新卒採用の通年実施率が増加するなど、人事を取り巻く環境は変革期を迎えている。このような状況に対応し企業が持続的な競争力を確保するためには、人事が主体となって、人事領域で解決すべき課題の把握や、解決にデータを活用していくことが重要である。

2. データ活用によって何を実現するのか

人事がデータ活用を推進していくにあたって、まずはデータ活用の目的を検討することが有用である。ここでは、効率化・高度化といった観点に分けて、検討事例について説明する。

【効率化】効率性の向上

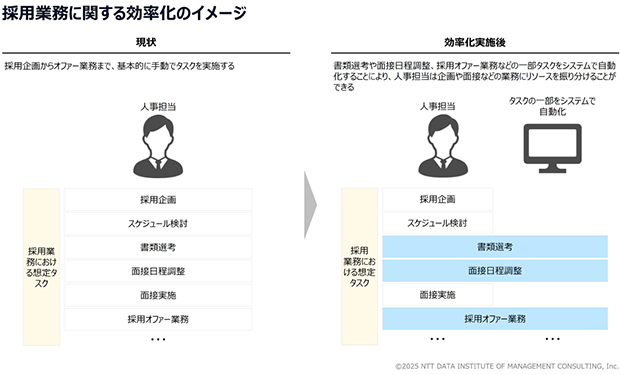

データ活用による効率化の目的は、これまでWordやExcelなどで作業していた内容をシステムに任せることによって、業務量を軽減し、社員がより重要性の高い業務にリソースを割けるようにすることである。具体的な効率化の例について、以下2つのポイントに沿って説明する。

■ 業務プロセスの自動化

効率化の例として、業務プロセスの自動化が挙げられる。

採用オファー業務を例にとると、過去のオファーレターの作成・管理の実績データや、過去のフローをふまえて、オファーレターの作成・管理作業をBPA・RPAツールで自動化することにより、作業時間を短縮することができる。その他研修管理業務なども、業務プロセスの自動化が可能である。研修担当者は従業員の研修受講の状況を集約した管理システムなどを活用することで、従業員の研修受講状況を把握しやすくなることに加えて、システムのリマインドツールを活用することにより、従業員へのリマインドにかかる時間を削減することができる。

■ 手作業からの脱却

業務プロセス全体の自動化のみではなく、現在手作業で行っている業務を洗い出し、業務単位ごとに自動化させていくことも有用である。例えば履歴書やエントリーシートの確認業務については、BIツールなどを活用し、エントリーシートの採点を自動化することで、履歴書のスクリーニングにかかる時間を短縮することができる。

その他採用や育成業務においては、人事システムやタレントマネジメントシステムのデータを集約し従業員データを一元化することにより、各システムからのデータのピックアップやデータを使用した資料の作成にかかる時間を短縮することができる。

【図表1】採用業務に関する効率化イメージ

【高度化】質の向上

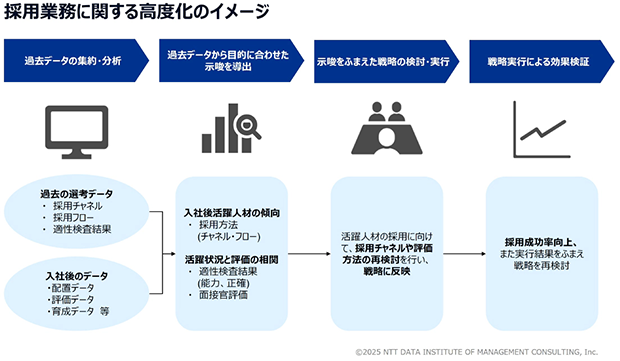

高度化の目的は、データ分析や予測を活用して、戦略的な意思決定をサポートし、人事業務の質を向上させることである。高度化の事例について、人材マネジメントのサイクルに沿って紹介する。

■ 採用活動の最適化

採用活動では、応募者データや選考通過率を分析して、効果的な採用チャネルや選考フローを特定することや、過去の採用データから、活躍が見込まれる応募者の特徴を抽出することによって、採用成功率を向上させることができる。

■ 人材配置の最適化(適材適所の実現)

人材配置の場面においては、社員のスキルセット、パフォーマンス、キャリア志向、評価データを統合分析し、AIを活用することにより、社員に最適な部署やプロジェクトへの配置を提案し、社員のパフォーマンス向上、モチベーション向上につなげることなどの活用方法が考えられる。

■ スキル開発・育成計画の高度化

育成の場面においては、将来必要となる人材ポートフォリオのスキルと、現状の社員が保有するスキルとのギャップ特定にデータ分析を活用できる他、過去の研修データと照らし合わせることで、スキルギャップの減少に効果的な教育プログラムを提案していくことなども考えられる。

■ 報酬・福利厚生の最適化

報酬制度に関連した内容としては、現状の社員の給与や福利厚生データ、パフォーマンスとの相関を分析し、業界トレンドやインフレ率を踏まえた報酬体系の最適化を検討していくことなどが挙げられる。

■ 社員エンゲージメントの向上

社員エンゲージメントにおけるデータ活用の方法としては、従業員サーベイ結果、離職率、勤怠データを分析し、エンゲージメント低下の原因を特定した上、従業員の離職リスクを予測し、早期対応策を提案していくことなどによって、エンゲージメントを向上させていくことなども考えられる。

【図表2】採用業務に関する高度化のイメージ

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り69%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内