岐阜県・江崎禎英知事 県民の声を反映した岐阜モデルの構築を目指す

2025年2月に就任した江崎禎英知事は、「安心と挑戦の岐阜県 共に未来を創る場所」を政策テーマに掲げ、「安心」と「ワクワク」で人やモノが集まる岐阜県の実現に向けた取組を展開している。県民の声を反映した新たな政策モデルの構築を目指す江崎知事に、現在の取組と今後の展望を聞いた。

江崎 禎英(岐阜県知事)

岐阜県の政策を日本モデルに

人やモノが集まる岐阜県

――現在の政策テーマ「安心と挑戦の岐阜県:共に未来を創る場所」には、どのような思いが込められているのでしょうか。

現在の日本社会はさまざまな面で行き詰まっており、多くの方が将来への不安や閉塞感を感じています。若い人たちに、この国の将来をどう見るか質問したところ、最も多かった答えが「悪くなる」でした。

一方で、岐阜県には良いものがたくさんあります。それを活用して、我々の岐阜県をもっとよくしていくことができます。しかし、そのことはあまり認識されていません。

岐阜県は日本の中心に位置しています。この地の利を活かせば、本県で行うことが日本の未来をつくることにつながると思っています。実際に、私はこれまで、県で実施した仕事がその後、国の政策になるという経験をしてきました。日本が直面する課題について、本県がいち早く取り組み、日本のモデルになるような政策を発信することで、若い人たちが夢と誇りを持てる岐阜県にしていきます。

人口が減少し、町の存続に不安を感じる中で、まずは安心して暮らせる町にすることが重要です。現状維持では衰退してしまいます。人やモノが集まってくる岐阜県にするためには、「安心」に加えて、課題に果敢に挑戦し「ワクワク」に溢れる政策を発信する。「安心」と「ワクワク」が揃ってこそ、人やモノが集まる岐阜県という未来ができるのだと思っています。

働いてもらい方改革で実現する

人手不足解消と企業の生産性向上

――そうした岐阜県の未来を実現するために、特にどのような取組に注力されていらっしゃいますか。

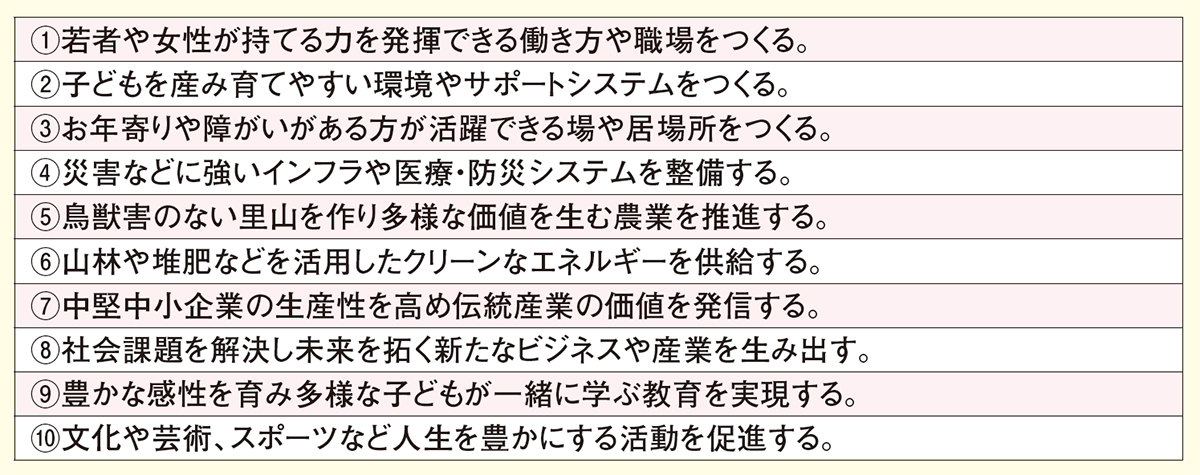

本県では政策テーマを実現する10の目標を掲げています(表)。特に注力しているのは人口減少や働き手不足に対する政策で、その1つが、若者や女性が持てる力を発揮できる働き方や職場をつくる「働いてもらい方改革」です。

表 政策のテーマ:「安心と挑戦の岐阜県:共に未来を創る場所」

若者や女性の流出が止まらず、人口減少が深刻化する現状を転換し、「安心」と「ワクワク」に溢れ、「人やモノが集まる岐阜県」を創るため、10の目標の実現を目指す。

出典:岐阜県

働いてもらい方改革とは、働きたいけれど働けていない人たちを働けるようにするための改革です。子育て中の女性、定年退職した高齢者、障がいを持つ人など、働く意欲があるのに働けていない人たちがこの国には大変多くいます。そういう人たちは、時間帯によっては、あるいは短時間なら働けるのです。

そこで企業の皆様のご協力の下、従来の残業ありきや長時間労働から、マイクロワークの導入など柔軟な雇用形態の実現に努めています。この取組は、地域の中小規模事業者の人手不足問題が解消できるだけでなく、企業の生産性を向上し、その結果賃金が上がっていく社会を実現します。特に伝統産業においては、かつての商習慣が依然として多く存続しています。ビジネスモデルを転換し、企業イメージを向上させる必要があります。

よく仕事があれば出て行った人たちが戻ってくるという話を聞きますが、私はそう思っていません。岐阜県の有効求人倍率は現在1.5程度の高い水準で推移しています。そういう中でも若者や女性が県外に出ていくのは、仕事の有無が原因ではないからだと思います。流出を防ぎ、出ていった人たちに戻ってきてもらうには、若者や女性が働きたいと思えるような仕事や職場環境、時間帯などを実現していく必要があります。こうした環境を整備していき、将来的には若者や女性に選ばれる地域社会を実現したいです。

恵まれた自然環境の中で

子どもの豊かな感性を育む

――子どもを産み育てやすい環境やサポートシステムの取組にも注力されていますね。

少子化問題では、まずは現在急速に増加しつつある産後うつなどの問題への対応が重要です。出産後だけでなく、結婚から妊娠、出産、育児まで、ライフステージに応じたサポートシステムを構築し、安心して子どもを産み育てられる環境の整備に取り組んでいます。同時に、男性の育休活用を促進するなど、家事・育児・介護等を男女が共に担うライフスタイルを推進し、将来的には、子どもや子育て世代を地域や社会が一体となって支えていきたいと思っています。

また、教育も重要な柱の1つです。子どもたちが生きる力を身に付けるには、主体的に学び、考え、失敗を恐れず、様々な経験を重ねることが重要です。子どもの数が減少しているなかで、全国の小中学校には、いじめや友人関係、学業など、様々な悩みを抱える約35万人の不登校の児童生徒がおり、専門家によるサポートや適切な教育プログラムの提供、居場所の確保などの支援の充実が求められています。学校や家庭、地域が連携して環境を整備し、地域課題を発見・解決する学びを通して視野を広げ、自信や誇りにつながる教育を実現するための取組を実施していきます。将来的には、社会の中で人と交わり、共に生活していくために必要なソーシャルスキル向上のため、異なる年齢の集団による教育活動なども推進したいと考えています。

岐阜県は子どもを産み育てる上で素晴らしい環境を備えています。特に、子どもに物心がつくまでは豊かな自然のある環境で育てたいと考える都会の保護者は少なくありません。岐阜県には豊かな感性を育み、多様な子どもが一緒に学ぶことができる環境があるということを、もっとしっかり発信していく必要があると思っています。

県民の声を県の未来に活かす

「政策オリンピック」を推進

――現在進められている「政策オリンピック」とはどのような取組ですか。

政策オリンピックは、県が掲げる目標の実現や社会課題の解決を目指して、県民の皆様や各種団体から優れたアイデアを募集し、新たな政策を企画・立案・実施するための手法です。

今、若者を中心に行政や政治に関心がない人が増えています。そうなったのは、行政や政治は自分たちに関わりがない、自分たちの意見では世の中は変わらないと諦めてしまっているからかもしれません。

私は2021年の県知事選挙以来約4年間、県民の皆様の声を直に聞いてきました。そうした中で、現場には政策課題だけでなく、その答えもあるという確信を得ました。意外と地元の人たちは課題解決の答えを持っているのです。現場で話を聞き、課題を掘り進めていけば答えに突き当たる。それを政策にできれば、自分たちの意見が社会を変えることができると実感できるのではないか。そう考えて構想したのが、政策オリンピックです。具体的には、優れたアイデアには県が活動費を補助するなど、アイデアの実践を支援しています。効果が確認されたアイデアや手法には必要な修正を加え、県の政策として他地域にも展開していきます。

政策オリンピックの第一弾では、地域の防災力強化のため、自治会を中心に住民が楽しく参加できる「①季節に応じた住民参加型防災訓練」と、ニホンザルの被害から農作物を守るため、地域が一体となって行う「②ニホンザル対策モデルの構築」を実施しました。①には36件の申請をいただき、その中から6件を採択しました。②は16件の申請から4件を採択しました。現在、それぞれ事業に取り組んでいます。

「政策オリンピック」での取組例 左/防災訓練の審査会の様子 右/鳥獣害対策の様子

第二弾では、主に愛知県、三重県の小中学生を対象に、本県の自然や歴史、文化に触れる経験や、本県の子どもたちとの防災視点も含めた交流を通じ新たな地域間の関係構築を目的とする「ふたつのふるさと(海・山の防災交流)事業」を実施しました。

今後は、県民の皆様からご提案いただいたテーマも勘案しながら、新たな政策オリンピックを実施していく予定です。こうした取組を通して、県民の皆様に県政を身近に感じていただき、故郷に対する誇りと愛着を育んでいただきたいと考えています。

――県職員の皆さんもいろいろなチャレンジされているようですね。

私は県職員から上がってきた提案には基本的に「NO」と言わないようにしています。「おもしろそうだね」とか「どうしたらいいと思う?」と言うと、どんどん企画が上がってくるようになりました。

例えば、県民から図書館の開館時間をもう少し早くしてもらえないかとか、図書館が使いづらいという意見が寄せられた時は、県職員と一緒に図書館に行ってみました。図書館内は涼しくて気持ちがよかったので、夏休み期間中のプロジェクトとして、10時だった開館時間を一部のスペースは8時45分に早めて、喫茶組合の協力のもとでモーニングサービスを実施しました。また、芝生の庭には川が流れていたので、子どもたちが水遊びをしたら楽しいよねと話したら、県職員がすぐに掃除をしてくれて、「じゃぶじゃぶ池」として、子どもたちが水遊びできるようになりました。私がちょっときっかけをつくるだけで、職員たちはいろいろと形にしていきます。県庁の職員は本当にすごいなと感じています。

岐阜図書館で開催した「『県民文化の森』夏のわくわくプロジェクト」では、喫茶組合の協力のもとモーニングサービスを提供(左)。子どもたちが水遊びできるように「じゃぶじゃぶ池」も設置(右)

次は、県庁の職員が出した課題を参考に県民の皆様から「政策オリンピック」のテーマを募集する「政策オリンピック・オリンピック」を実施したいです。県庁と県民がアイデアを出し合い、チームで紡いでいく。そういう取組を実現したいです。

苦難を乗り越え生き残るのは

社会のために起こしたビジネス

――岐阜県の産業振興やスタートアップ支援についてお聞かせください。

岐阜県は、家具・木工、刃物、和紙、陶磁器など、匠の技による伝統工芸を生み出してきました。こうした伝統的な地場産業に加え、自動車や航空機部品などの輸送用機械、電気機械、工作機械、金型など、様々な製造業が集積しています。

一方、人口減少・市場縮小の中で、かつての成功モデルを変革することも必要です。現在、「働いてもらい方改革」と「稼ぐ力の強化」の両輪で、県内企業の支援を進めています。「稼ぐ力の強化」は、新商品開発や設備投資などに意欲的に取り組む小規模事業者への財政的支援のほか、AI・ロボットなど先端技術の製造現場への導入や、オープンイノベーションの促進、リスキリング、人材育成など、多角的な支援を行っています。また、新たな成長産業分野として、航空宇宙産業のほかに、医療福祉機器などのヘルスケア産業や、機能性食品をはじめとした食品産業、次世代エネルギー産業などへの支援を行っています。

スタートアップの創出・育成に向けては、「ぎふスタートアップ支援コンソーシアム」を核に、産学官金で取り組んでいます。しかし、恵まれた環境があればビジネスが起こり成功するわけではありません。事業は必ずニーズから始まるべきだと考えています。

例えば、このくらいのマーケットサイズなので、この新商品ならこれくらいの確率で当たる……といった具合に、マーケットから事業を考えがちですが、そういうものは事業とは言えません。ベンチャーには必ず良い時も悪い時もあります。悪い時を乗り越え生き残る事業は、自分のやっていることが社会の役に立つと確信している事業です。そういう人には必ず助けてくれる人が現れます。そして周りのサポートで事業が生き残るのです。金儲けのための事業は必ず消えます。事業を構想するからには、社会をよくしたい、そのためにはこれが大事だというところから構想していくべきだと、個人的に思っています。

我々はそうした事業を立ち上げる人たちが迷った時、困った時に軌道修正ができるようなサポートをしたいと思っています。事業を軌道に乗せる時、実は資金を集めるより難しいことがあります。それは既成概念を払拭することです。既成概念にとらわれずにチャレンジできる。そういう空気感の醸成が重要です。既成概念という障害を取り除く上で、県の役割はとても重要だと思っています。

食料もエネルギーも自給する

日本になくてはならない県へ

――最後に、今後実現したい岐阜県のビジョンや、特に注力していきたい施策についてお聞かせください。

将来実現したい岐阜県の姿は、食料とエネルギーを自給できる県です。南海トラフのような大災害が起きた時、被災県であると同時に、間違いなく三重県や愛知県の被災者を受け入れることになるため、今からその準備をしておく。岐阜県が日本に存在してくれていてありがとうと言ってもらえるような県にしたいです。そうなれば、おのずと人やモノも集まってくるでしょう。

- 江崎 禎英(えさき・よしひで)

- 岐阜県知事

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内