xerograv. 海洋関連事業で日本のブランド価値向上に貢献

日本の水難事故による死亡・行方不明率46.5%――この深刻な課題に対し、最新の通信技術と位置情報、ヘルスケアデータを統合したソリューションで挑む株式会社xerograv. (ゼログラヴ)代表取締役社長CEOの岩永智佳氏。2026年春のローンチに向けて実証を進めている。

岩永 智佳 株式会社xerograv.

代表取締役社長 CEO

(東京校8期生/2020年度修了)

観光コンテンツとして

注目のダイビングツーリズム

環境意識の高まりなどを背景に人気を集めるダイビングツーリズム。2023年の市場規模は41億1000万米ドルで、2029年までの年平均成長率は10.1%との予測がある。日本は国土面積の約12倍にあたる約447万km²の排他的経済水域(EEZ)を持ち、世界でも稀な高い生物多様性を誇ることから、観光コンテンツとして有望視されている。

2024年に株式会社xerograv.を設立した岩永智佳氏は、初めて潜った沖縄の海に感動し、2000年にダイビングのライセンスを取得。これまで世界の海に潜ることにより、海の存在が地球全体のエコシステムの重要な一部になっていることを肌で体感してきた。

しかし、ダイビングには事故のリスクが付きまとう。海に慣れていない海外からのインバウンド観光客が増加していることも、事故リスクを高める要因の1つとなっている。警察庁発表「令和6年における水難の概況等」によると、水難者に占める死者・行方不明者の割合は46.5%に達する。道路交通事故の場合は車両の安全対策などによって死亡率をピーク時の半分以下に減らせたことを考えると、より効果的な水難事故対策は急務と言える。

「海洋保安庁やダイビング関係者へのヒアリングから、2つの課題が見えてきました。1点目は漂流で位置が分からなくなること。私も浮上したらボートが見えず、不安になった経験があります。2点目は体調の問題。水を飲んでパニックになって急浮上したり、水温や水圧の影響で心不全を起こしたり、体調急変の事例は少なくありません。当社ではこれらの課題を踏まえて、海を愛する人の命を守るテクノロジーの開発を進めています」

海や命に対する思いと

医学がつながったある出来事

教育関連企業でブランド部長やCMO、新規事業開発室室長などを歴任した岩永氏は、さらなるステップアップのために大学院進学を検討する中で、事業構想大学院大学(MPD)に出会う。実務家教員が多数在籍していることに加えて、インキュベーションを学べるというコンセプトに惹かれて入学を決めた。

「印象深いのはアンチエイジングを研究する根来秀行教授の講義です。血中酸素濃度や血中二酸化炭素濃度のバランスが細胞に与える影響についての研究の話が印象深く、ほとんど意識していない陸上生命の呼吸活動が、空気のない海洋や宇宙での環境下ではどのように変化するのか、という思考へと結びついていきました」

ダイビングと健康に関しては、潜水から浮上した際に起こる減圧症の危険性が広く知られており、宇宙飛行士にも同様のリスクがある。岩永氏は宇宙と海という極限環境における共通した課題に注目し、専門家と研究を続けている。

MPD修了から1年後、岩永氏はエンジニアリングと起業を学ぶためにジーズアカデミーに入学。半年間をかけて自分が成し遂げたいことを見つめ直し、卒業制作として現在の事業につながるアプリを完成させる。その構想が「DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2024」サービス部門最優秀賞、「TIB Fab Makers Challenge」最優秀賞を受賞し、さらに「OIST Innovation Accelerator Program」など複数のアクセラレーションプログラムに採択されたことで、事業化への弾みがついた。

海と宇宙のヘルスケア

プラットフォームを目指して

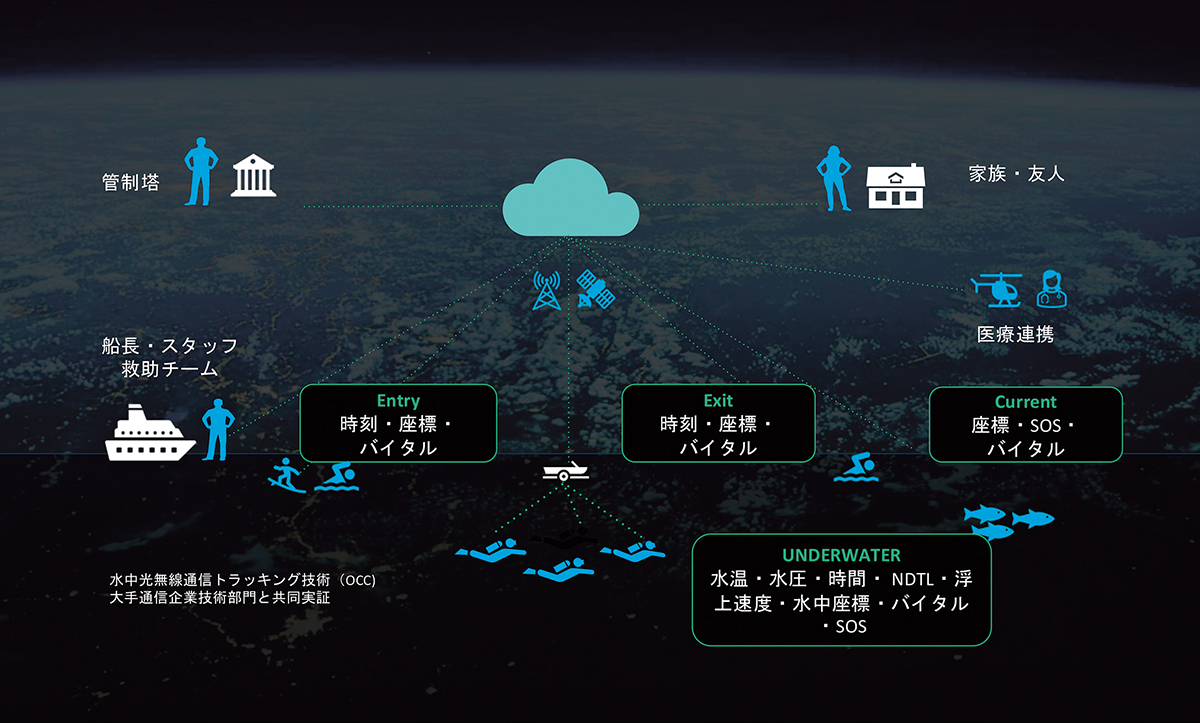

現在、xerograv.では、独自開発のアプリを使った海洋の安全管理ソリューションの実証を進めている(図)。そのソリューションとは、ダイバーが装着したウェアラブルデバイスの情報を、管制塔側がスマートフォンやタブレットでモニタリングできるというもの。管制塔は、潜水業務管理者、海上保安管轄組織、家族や友人などを想定している。

図 海洋の安全管理ソリューション

提供:株式会社xerograv.

「これまでもGPS付きのダイビングコンピューター等はありましたが、ダイバー自身が位置情報を把握できても、他者に知らせる術がありませんでした。そこで当社では最新の通信技術を組み合わせ、潜行時や浮上時の座標と時刻、現在位置などをリアルタイムでモニタリングできるようにしました。また、デバイスには減圧症予防に必要な水深や無限圧潜水時間などのデータ、バイタルデータによるリスク分析情報を表示し、安全なダイビングを支援します」

想定顧客は水中建設事業者、保険事業者、医療関連機関で、2026年春の第一弾リリースを目指している。5年後には水難事故による死亡率を15%に、10年後には10%未満に低減したい考えだ。さらにその先は「海と宇宙に関わる事業者・研究機関をつないだプラットフォームを構築してデータサイエンスを発展させ、海洋安全や気候科学、生命科学、宇宙飛行士の健康管理などに貢献したい」というビジョンも描いている。

「海は日本が誇るアセットの1つです。地球の未来を守る海洋関連事業を立ち上げることで、日本のブランド価値向上に貢献したいと思っています」

宇宙と海に共通する課題に注目して事業を構想

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内