”考える指先” 近接覚センサー搭載のロボットハンドが未来を開く

(※本記事は日本政策金融公庫が発行する広報誌「日本公庫つなぐ」の第35号<2025年7月発行>で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

現代はさまざまな分野でロボットが活用される「ロボティクス化」の時代。だが、実はロボットは高速で正確な作業は得意でもバラ積みの部品を人間の指が手探りしてつまみ上げるような動きは苦手だ。株式会社Thinkerが赤外線と独自のAI(人工知能)を組み合わせた「近接覚センサー」をコア技術に開発したロボットハンドは、それを可能にした。代表取締役兼CEOの藤本弘道氏はかつて、画期的なアシストスーツの開発会社を率いた人で、未来を構想し技術を進化させ、社会に実装する取組みを続けている。

人間の指のようにバラ積みねじのピッキングができる

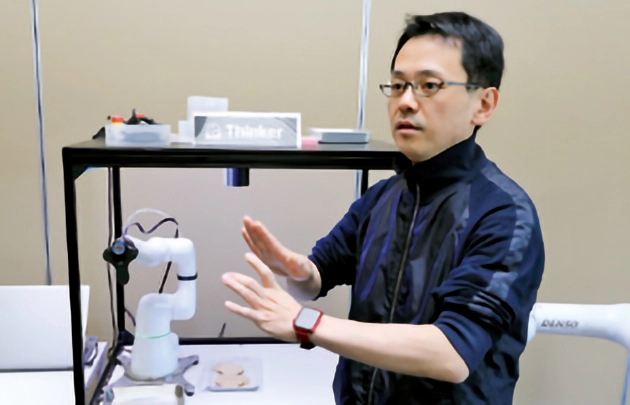

京都、大阪、奈良の3府県にまたがる広大な丘陵地に国家プロジェクトで整備されたサイエンスシティー「けいはんな学研都市」。その南端の京都、奈良府県境で、住宅と研究施設が共存する平城・相楽地区に、株式会社Thinker(シンカー)の開発拠点がある。周辺とは趣が違う、広い庭と瓦ぶき平屋建ての建物の中はゆったりとしたスペースで、訪れた日は数人の従業員が黙々とパソコンに向かっていた。「空が広く、大都市圏から1時間以内などイノベーションを生む環境が整っている」と藤本弘道氏は言う。

部屋の片隅のテーブルの上に、同社が開発したロボットハンドが置かれていた。アームが35センチメートルと小さなロボットの実演と、その仕組みの説明をしてくれたのは、同社取締役兼CTO(最高技術責任者)の中野基輝氏だ。

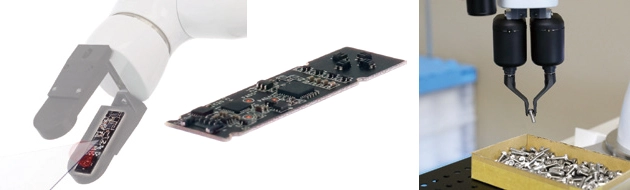

先端に2本のフィンガーを持つロボットハンドは、無秩序にバラ積みされているねじの山から一つずつ素早くつまみ上げる「ピッキング」という作業ができる。あらかじめ設定されて決まった動きをするのではなく、接触する前にねじの傾きなどを高速で測定し、まるで人間の指のように柔軟な関節で手探りしつまみ上げる。失敗すれば自らやり直しもするという、まさに「考える指先」だ。

このような動きができるのは「近接覚センサー」が組み込まれているからだ。中野氏は「センサーには赤外線を発する四つの目があります。その赤外線の反射量と角度から対象物との距離や形、傾き角度など3次元データを計測し、2次元カメラで面的に把握します。ふぞろいで乱雑な状態の物もAIが高速で正確に判断し動作を制御します」と説明する。

もう1台のロボットは、吸引タイプで、薄くてもろい素材を持ち上げることができる。実演ではビスケットを丁寧に箱に納めていた。

大阪大学発のスタートアップ 難しかったガラスや鏡面も感知

この近接覚センサーは、大阪大学大学院基礎工学研究科助教で同社取締役でもある小山佳祐氏が開発したものだ。カメラに搭載された光学センサーによる画像解析では死角ができたり、高度な3次元カメラは費用がかかるなど問題があった。そこで赤外線と独自に開発したAIを組み合わせた非接触センサーを考案した。小山氏はこの研究成果で、2022年9月に日本ロボット学会の優秀研究・技術賞を受賞している。

ゼロイチ事業の創出を得意とする藤本氏が小山氏のこの技術に出会い、2022年8月に同社を設立した。事業化に当たり、大阪大学ベンチャーキャピタルが運営するファンドから資金を調達した大阪大学発のスタートアップだ。

従来のカメラに頼ったロボットハンドは、ガラスなど透明な素材や鏡面などは正確に計測できず、野菜や花など形状が複雑で繊細な物体を破損せずに取り扱うことは難しかった。また、ランダムに置かれたバラ積み部品のピッキングは、従来の産業用ロボットにとっては最後の難関とされてきたという。

フィンガーの先端に近接覚センサーを組み込んだロボットハンドは、あらゆる状況でも物体を感知し、繊細な動きでこれらの課題を全て解決することができる。将来的には工場ばかりでなく、農業分野でも収穫や箱詰めなどに使える可能性がある。

家電のように使えて普及へ ロボットの“民主化”目指す

同社は昨年、人間の手首から先に当たる、近接覚センサー搭載のロボットハンド「ThinkHand F」を発売。今年に入り、それをベースにした新型ロボット「Thinker Model A」の受注を開始した。このロボットは、1時間当たり700個のバラ積みねじのピッキングが可能で、最大可搬重量は300グラムだ。作業スピードは熟練の従業員による手作業と遜色ないという。

その性能の優秀さに加えて、ティーチング(ロボットに作業を教え込む工程)の手間を軽減し、さらに汎用品を使うなど導入コストを低く抑えているところに大きな特長がある。

中野氏によると、本体は各社の協働ロボットを使用でき、2次元カメラは家電量販店でも購入できる汎用品だ。従来の産業用ロボットはティーチングに専門的な技能が必要だったが、それを簡単にすることで人手や時間、コストを大幅に低減できるという。

同社は近接覚センサーの開発に伴い、その技術的かつ経済的な優位性を知ってもらうために、創業以来さまざまな分野の企業にコンタクトしてきた。これまでに関心を示したり、問い合わせがあったのは約1400社に上り、そのうち有償サンプルを提供したのは約100社。金属部品から食品、レンズ加工などの会社への導入が決まっている。

新型ロボットは、すでに産業用ロボットを導入している大企業や中堅企業でも関心を持たれている一方で、ロボットを導入した経験がない中小企業にとっては、従来のロボットは導入コストが高く、専門知識を持った技術者がいないことがボトルネックになっている。「Thinker Model A」はオープン価格だが、従来の産業用ロボットに比べれば格安といい、少量多品種のものづくりを人手に頼ってきた中小企業への導入が期待される。

「中小企業も給与アップの流れで人件費がかさんできているので、ロボット導入を検討する機運が高まってきている」と藤本氏は言い、「現在は人手不足がものづくりの最前線である中小企業の大きな問題であり、その解決に貢献できる」と導入のメリットを強調する。

ものづくりニッポンの礎を支える中小の製造業の現場では、新たな人材の採用は極めて難しい状況だ。そのような中で、変革が求められている中小企業にも導入しやすいように、小型で安く、作業現場の悩みを解決するために開発されたのがこのロボットハンドだ。優しく正確なつまみ上げの能力に加えて、部品が置かれているトレーのたわみにも対応できる。これは、人が作業する際には気にならないが、従来のロボットが苦手としてきたことだ。

ロボットに作業を教え込むティーチングが容易な点も、中小企業への導入のハードルを下げる。そして、搬送や検査、品質判定、分別など人手に頼っていた作業の省人化を可能にし、従業員をより付加価値の高い作業に振り分けることで、生産性の向上に寄与できると藤本氏は言う。

将来的には、生産現場や暮らしの中で安く安全に使える「ロボットの家電化」と、その先には誰もが使える「ロボットの民主化」を目指しているという。

解散した会社の仲間が再結集 人をアシストする技術を事業化

藤本氏は大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻を修了後、1997年に松下電器産業(現パナソニック)に入社した。バブル経済崩壊後の景気低迷期で、当初から新規事業に関心があった。そこで社内の起業支援制度に応募して2003年に創業したのが、着用すると重い荷物を楽に持ち上げることができるアシストスーツ開発販売の「株式会社ATOUN」(アトウン)だ。中野氏も北海道大学大学院情報科学研究科で博士号を取得して入社し、開発に携わっていた。

「パワーバリアレス社会」の実現を目指した同社は、世界初のパワードスーツや、腰用と歩行用のパワードウェアなどを次々と世に送り出し、2020年には国内販売額シェアがトップになった。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で営業活動が全くできなくなり業績が悪化し、このパナソニックの子会社は2022年4月に解散に至った。

だが、藤本氏はこれを転機と捉え、スタートアップ経営の経験を生かし、ロボティクスで生活やビジネスに役立てる事業創出を支援する「株式会社SHIN-JIGEN」(シンジゲン)を翌月に設立した。アトウン時代の仲間8人も付いてきてくれた。

その3カ月後にはシンカーを設立し、シンカーが開発するロボットハンドの量産化をシンジゲンが支援する形で、新たな挑戦を開始した。

妄想から始まるイノベーション ロボットの未来を構想

ロボットハンドの指先に搭載しているようなAIは、インターネットで大規模なクラウドサービスには接続していないため「エッジAI」と言われ、コストが安く身近な電子機器に最適だ。シンジゲンは、学習機能のあるエッジAIで家電や工場設備、さらに社会インフラの不具合の予兆を検知する事業も開始している。

藤本氏は「テクノロジーを核とするイノベーション企業は妄想から始まる」と言う。未来社会を構想し、それを起点に逆算して考えるバックキャスティングの思考で、未来構想に至るまでの必要なイノベーションを起こしていく。

さらに藤本氏は、そのような発想で、企業の未来構想の創造支援やイノベーションリーダーの育成セミナーの提供などをしている。奈良女子大学や大阪工業大学の客員教授も兼ね、次世代の人材育成にも力を注いでいる。「人が使う」ロボットから「人と共に存在する」人に優しいロボットの世界を構想し、事業化することを目指している。

元記事へのリンクはこちら。

- 日本公庫つなぐ

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内