47都道府県の産品を世界へ BeeCruiseとJTBが創る越境EC新モデル

日本の地方が持つ優れた産品を世界市場へ。越境ECプラットフォーム大手のBEENOSグループで日本企業の海外進出を支援するBeeCruiseと、全国にネットワークを持つJTBが協業し、「47storey(フォーティーセブン)」という地方創生事業を展開している。初期費用・月額費用無料で地方事業者の海外販売を支援するという画期的なビジネスモデルで、すでに兵庫県豊岡市の鞄で台湾市場の進出も果たしている。両社が目指す、地域の垣根を越えたグローバル市場の構築とは。BeeCruise執行役員の本間哲平氏と、JTB 47storey事業チーフプランナーの末永努氏に話を聞いた。

異業種協業が生まれた背景

──旅行業のJTBと越境EC企業のBeeCruiseが協業に至った経緯を教えてください。

「コロナ禍による訪日インバウンド需要の消失が転機となりました」と末永氏は語る。インバウンドプロモーションを専門としていた同氏は、JTBの強みを活かした新規事業を模索。全国の自治体・行政との緊密なネットワーク、空港や観光施設など訪日観光客との接点を、別の形で活用する道を探っていた。

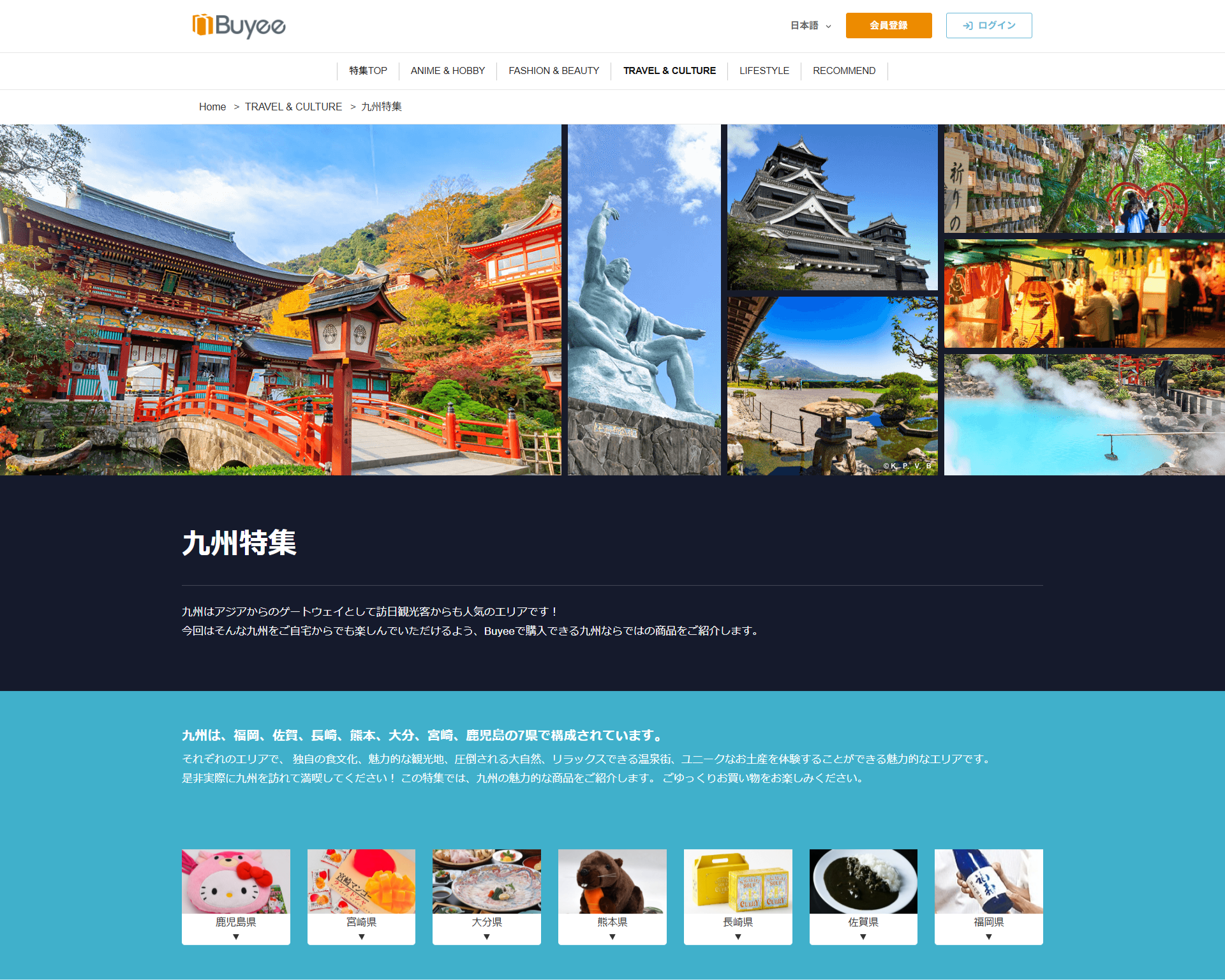

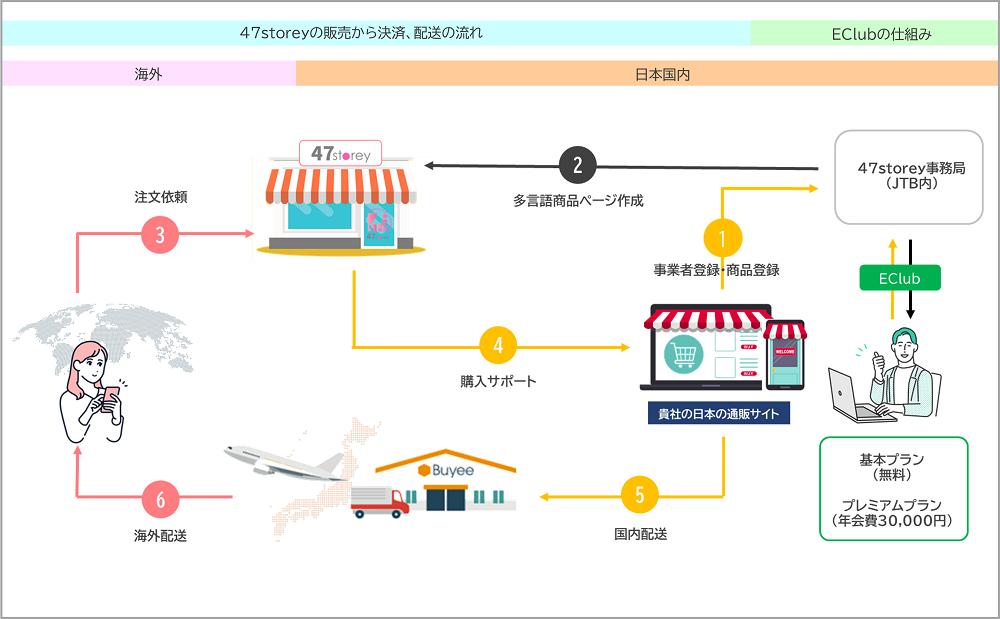

一方、BeeCruiseは国内最大規模の越境ECプラットフォーム「Buyee(バイイー)」の地方展開に課題を抱えていた。「東京にしか拠点がない我々には、地方事業者への直接的なサポートに限界がありました。JTBさんとの協議を重ねる中で、両社の経営資源が完全に補完し合うことが明確になりました」(本間氏)。

この協業により、地方事業者は地元のJTB担当者から対面でサポートを受けながら、越境ECを活用できる体制が構築された。

「負担ゼロ」モデルの衝撃

──初期費用・月額費用無料という思い切った戦略を採用した理由は何ですか。

「収益化の観点では議論もありました」と本間氏は率直に語る。しかし、海外販売への心理的ハードルと経済的負担が、多くの事業者の参入を阻んでいる現実があった。「まず参入障壁を完全に取り除くことで、市場自体を拡大させる戦略を選択しました」。

この決断は大きな成果をもたらした。「地方自治体や事業者様からの反響は想定以上でした。興味深いことに、地方からの申し込みが都市部を上回っています」(末永氏)。さらに、中小機構やJETRO(ジェトロ、日本貿易振興機構)など国の支援機関からの問い合わせも相次ぎ、「地方創生に向けた機運の高まりを実感しています」と末永氏は続ける。

豊岡鞄、台湾進出の成功事例

──兵庫県豊岡市の鞄産業が台湾で成功をおさめた要因を教えてください。

豊岡市は日本最大級の鞄産地で、有名ブランドの受託生産を手がける高度な技術力を持つ。しかし、自社ブランドとしての海外認知度は低かった。「当初はヨーロッパの展示会に出展していましたが、我々はより最適な市場を探索しました」(末永氏)。

BeeCruiseと共同で3000人以上の海外消費者を対象に市場調査を実施。データ分析の結果、台湾の30〜50代が最も高い購買意欲を示すことが判明した。「この結果を基に、台湾のインフルエンサーを豊岡に招待し、製造現場を取材してもらいました。その後、台湾の大手百貨店でポップアップストアを14日間開催し大きな成果をあげました」(末永氏)。

成功の鍵は、現地での実店舗販売とECを連動させた点にある。「店舗で商品を体験し、帰国後もBuyeeで購入できる仕組みを構築。継続的な購買につながりました」(本間氏)。

地方事業者が直面する課題と支援

──実際に地方事業者と接する中で見えてきた課題は何ですか。

「多くの事業者様が、出品後の展開方法で悩んでいます」と末永氏は指摘する。基本的なマーケティング知識、海外市場のトレンド把握、効果的なプロモーション手法など、体系的な知識が不足している現状がある。

本間氏も課題の本質を捉えている。「商品の特徴を伝えることと、顧客が購入する理由は異なります。地方の特産品であることだけでは購買動機になりません。顧客視点での価値提案が必要です」。

そこで47storeyでは、プラットフォーム提供に加えて教育支援も実施。「メルマガやオンラインセミナーで、段階的にアイデアを提供しています。それぞれの事業者様の状況に合わせて、最適な支援を心がけています」(末永氏)。

越境ECが拓く地方創生の未来

──今後の事業展開と目指すビジョンについて聞かせてください。

「越境ECは手段であり、目的は日本製品のグローバル市場構築です」と本間氏は明確に語る。インバウンド観光で日本製品を知り、帰国後も継続購入できる環境づくり。この循環モデルが持続可能な地方創生につながる。

末永氏の構想も具体的だ。「越境ECを地方事業者様の標準的な販売チャネルにしたい。海外顧客の獲得により、事業者様に新たな成長機会と国際的視野がもたらされます」。

実現に向けた課題も明確だ。「物流コストの削減など、企業単独では解決できない構造的課題があります。産官学の連携が不可欠です」(本間氏)。末永氏も「地域全体の海外展開を統括できる人材育成が急務。個別施策ではなく、統合的な地域戦略が必要です」と指摘する。

最終的に本間氏が目指すのは『地域の区別なく、日本の優れた商品が世界中の顧客に直接届く市場』だ。

「海外から見れば、都市も地方も等しく日本。地理的制約を超えた真のグローバル市場を実現したいです」。

2025年6月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」では、地域産品の海外展開も重要施策として位置づけている。まさにBeeCruiseとJTBの取り組む地域産品の越境EC支援が関わる領域だ。47都道府県すべての産品が世界市場で評価される日は、着実に近づいている。

- 本間 哲平(ほんま・てっぺい)氏

- BeeCruise 執行役員

- 末永 努(すえなが・つとむ)氏

- JTB 47storey事業チーフプランナー

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内