アルプスアルパインの事業戦略 新事業開発へ向け自律型人材の育成に注力

コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業、モビリティ事業の3領域でグローバル展開するアルプスアルパイン。2025年4月策定の新ビジョン「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」のもと、自律型人材の育成に力を注いでいる。取締役CStOの小林淳二氏がその狙いを語った。

自分たちが経験してきた

延長線上にはない人材育成を

松江 まず、「自律型人材」が必要だと思い始めた経緯をお聞かせください。

松江英夫 社会構想大学院大学 教授/事業構想大学院大学 客員教授

小林 当社の過去5年、10年にわたる取り組みの中で、新規事業開発がゼロだったわけではありません。ただ、経営が思った通りの財務的インパクトが出せていない、顧客からの強い需要に裏打ちされた事業にはなりきれていないという事実がありました。やり方を見直す必要性を強く感じ、自社の課題を見つめ直す機会にしようと考えました。

小林淳二 アルプスアルパイン株式会社 取締役 CStO

松江 そして、策定された新ビジョンには「未来」という言葉が使われています。「未来」の事業の姿や経営のあり方は、人材育成とどのように連動しているのでしょうか。

小林 中期経営計画では「人的資本経営」というタイトルを掲げ、「自らの意思で目的を設定し、学び、行動し続けることで、組織や社会に貢献できる人材」の育成に力を注いでいます。我々マネジメントは、既存事業と新規事業を同じ時間軸で語ることの難しさに直面しており、これまでの経験の延長線上に未来はないという点で、見解が一致しています。

これまでは、お客様が決めるモデルイヤーという周期を睨みながら事業を計画することができました。ところが、新しい事業を始めるとなると、スマホや自動車の次に何が来るのか? モデルイヤーで語れるような市場が見えてこないので、自社で未来を定義し、それをどのように実現するかを考える必要があります。また、「価値」についても、買い替え需要を生み出していく計画的陳腐化ではなく、企業が自ら価値を提案し、提供し、アップグレードする役割を担っていくことになるでしょう。

松江 顧客との関係性やビジネスプロセスにおいて、「自律型人材」の具体的なイメージがあれば教えていただけますか?

小林 当社はBtoB企業ですから、お客様がどういう最終製品をつくるのかという前提があり、それを技術によって実現し、製品という形で提供するというビジネスモデルを続けてきました。しかし、これからはお客様の活動そのものにどのような価値を提供するのかという視点に変えていく必要があります。

いかにお客様の「困りごと」や「やりたいこと」を、自社の技術要素に変換するか。例えばシステムなら、お客様にオープンな開発環境を提供してクイックウィンできる体制にできるかもしれないですし、ハードウェアならシミュレーション技術などを使って試作品を出すスピードを速くするなど、いろいろな選択肢があると思います。

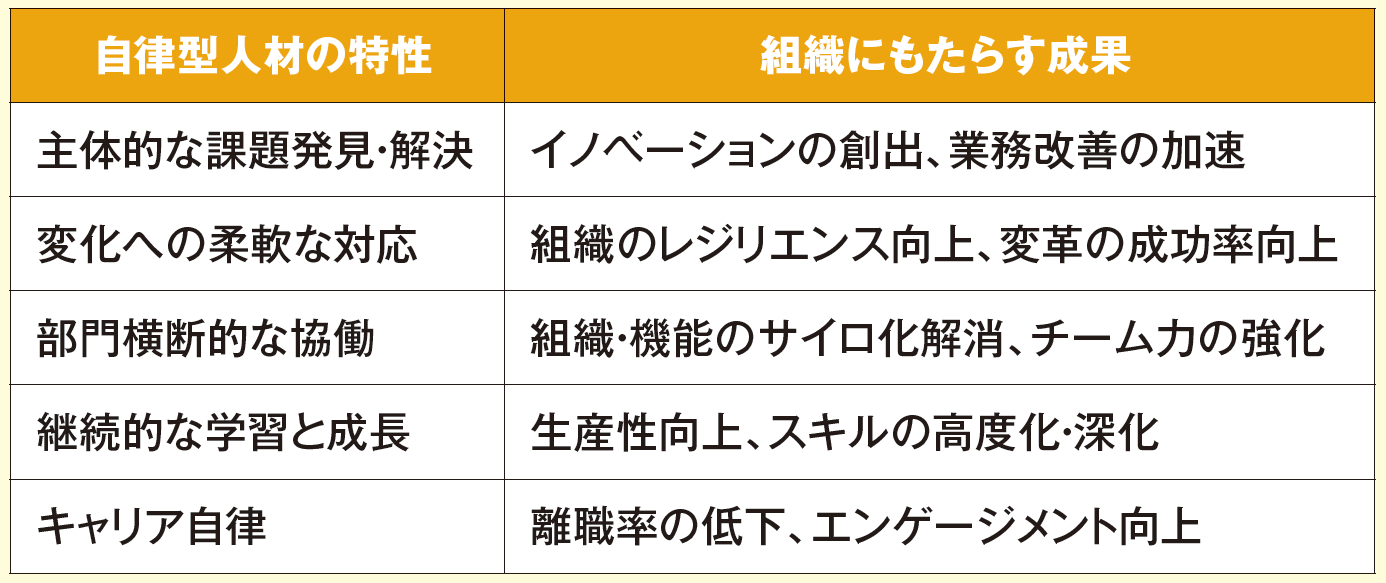

「自律型人材」(表)には、相手のニーズをイメージするために、抽象的に言われたことを頭で理解するだけではなく、感覚的にも理解して「こんなものかな」と具体的に思い描ける総合力が求められます。言語化したり数値化したりしながら、言ったり来たりする際、完全に一致しなくても「共感」を持って開発を進めることができたなら、お客様の意思決定を早め、効率的な開発サイクルを回すことができるでしょう。この共感しながら接するというコミュニケーションが、将来的な競争力の源泉になってくるのかもしれません。

表 アルプスアルパインが育成する自律型人材と、組織にもたらす成果

出典:アルプスアルパイン

インフォーマルなつながりが

情熱を灯し続ける原動力

松江 講演では、社会へ持続的に価値を提供するためのビジネスモデルを構築する上で「確信」と「確証」という言葉をお示しいただき、アカデミアの“統合知”に通じるものがあると思いました。事業構想大学院大学のカリキュラムでも、計画をロジカルに組み立てると同時に、実際にお客様にヒアリングをして感度を確かめるというエモーショナルな工程を入れるようお願いしています。

小林 事業構想大学院大学との連携は、社員たちに「心を揺さぶる体験」を通じて、非連続なイノベーションを創出する意味や思考プロセスを肌感覚で知ってもらう場です。「確信」=魅力的で、人々の心を揺さぶるアイデアやコンセプト(課題性、受容性、実現性)と、「確証」=ロジックと数字で語れる客観的な妥当性や実現可能性(市場性、優位性、収益性など)の両方を事業構想としてまとめ、他者に伝える力を身に着けてほしいと思っています。

まだ新規事業が立ち上がるような成果は出ていませんが、「マインドセット」には変化がありました。育成された「自律型人材」を敢えて既存事業に戻しているのですが、ものの見方が変わった状態が維持されている人を何人も見かけています。つまり、インフォーマルなプラットフォームでつながって共感協調のベースがあれば、彼らの心の灯は燃え続けるということです。

フォーマルなプラットフォームで分散した状態だとしても、心理的安全性が担保されていなくても、自らの動機付けによって、「このままではいけない」といった建設的な発言ができるようになっているとしたら、それは「自律型人材」に成長しつつある証かな、とポテンシャルを感じています。

喜怒哀楽を伴う感性や共感が

新たな価値を生み出す

松江 「コーチングシェルパ」という仕組みを使って、いろいろな部署に埋め込まれた個々の人材がくじけないように支える組織的な工夫をされていますね。

小林 自律型人材を1人にさせないことが、自律型人材を生かす要所だと思います。最近は、AIに相談した方が、上司と違って優しく教えてくれるのでいいという向きもあるようですが、喜怒哀楽のないコミュニケーション空間に、どれだけエモーションが生まれるのかと、私は少し懐疑的です。AIは原動力を生みませんからね。ときには負のエモーションが生まれるとしても、感情が大きく振れることなくして新しい価値は生まれないのではないでしょうか。

松江 「人的資本経営」というと、1人の個人に投資すると考えがちですが、人が成長するためには、人と人、人と組織との「つながり」が不可欠です。個人主義的な考え方が強まってきた時代だからこそ、御社が1976年に制定した社員制度の基本理念に「集団精鋭」と謳っていたように、個人が自立しながらも、絆を深め、集団としても育っていくことで、人と組織を育てながら未来をたくましく切り開いていく姿が伝わったものと思います。本日はありがとうございました。

※この記事は、2025年9月18日に実施された事業構想トップセミナー「自律型人材の育成で、変化に強い組織をつくる。―事業戦略・人材戦略の連動が成功の鍵」の内容を再構成したものです。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内