研究開発型の製薬会社として イノベーションを世界へ届ける

2023年に、米国での主力製品の独占販売期間終了という危機に直面した住友ファーマ。2024年6月に社長に就任した木村徹氏のもと、27年度までの活動方針を策定。大規模な組織改革、抜本的な構造改革を進める一方で新薬開発に注力し、早期の業績回復と再成長を目指す。

木村 徹(住友ファーマ 代表取締役社長)

大型製品の独占販売期間終了

経営危機からの再生

2005年に大日本製薬と住友製薬が合併し誕生した大日本住友製薬。2022年4月1日に住友ファーマに社名変更したが、そのルーツは1897年、大阪・道修町の有力薬業家21名により設立された大阪製薬まで遡る。

現在、売上高は3000億~4000億円。「規模としては中堅でありながら、研究開発型の製薬会社を標榜し、グローバルに通用するような医薬品を開発してきた会社であることが特徴です」と木村氏は説明する。グローバルで成功した同社の代表的な医薬品としては、抗菌薬「メロペン」や統合失調症治療薬「ラツーダ」などが有名だ。

一方で、同社は2023年に主力製品「ラツーダ」の米国での独占販売期間終了による収益減で、深刻な経営危機に陥った。業績の回復を目指し、2024年度は収入源への対応策として英Roivant Sciences社との戦略的提携により獲得した4品目(進行性前立腺がん治療薬「オルゴビクス」、子宮筋腫・子宮内膜症治療薬「マイフェンブリー」、過活動膀胱治療薬「ジェムテサ」、再生医療品等製品「リサイミック」)が成長トレンドを確立し、4品目合計で売上10億ドルを達成。併せてグループ全体での抜本的な構造改革を断行し、結果、売上収益3988億円(前年度843億円増)と業績は回復へと向かっている。

「経営危機からの再生へ向け、最初の1年としては、うまく復活の道すじに乗れたかと思っています」。

構造改革の一環として、2024年12月、リサーチディビジョン、開発本部、技術研究本部の3本部を統合。研究開発機能をまとめたR&D本部を発足させた。非臨床研究から臨床開発、CMC(品質管理・品質保証)まで、研究開発の全てのステージを一気通貫で行うことで、新薬開発のスピードを上げていく。

「小さな会社がグローバルで生き抜いていくには、メガファーマと呼ばれる大企業とは違うアドバンテージを持たないといけません。メガファーマでは領域によって別組織になっている研究、開発、CMCを統合することで、一気通貫した活動方針のもとに研究開発活動を推進できる体制を作り、研究開発型の製薬企業として勝負していきたいと考えています」。

精神神経、がん、再生医療を3本柱に

パーキンソン病細胞医薬に期待

再起へ向け策定した「Reboot 2027-力強い住友ファーマへの再始動-」では、「価値創造サイクルの再構築」を掲げる。特に注力するのは、継続的に製品を創出してきた実績や研究開発ノウハウを有する精神神経領域とがん領域の品目だ。

精神神経領域の薬は開発が難しい反面、競合は出にくく、住友ファーマとしてはノウハウや情報が非常に充実しており強みを活かせる領域。一方、がん領域は、競争は激しいが、治療効果が測定しやすいという特徴がある。

「これらの2つの領域をうまくミックスしながら研究開発を進めていこうというのが、1つの戦略です」。

さらに、3つ目の柱として、ここ10年ほど力を注いできた再生・細胞医薬分野で、ついに実用化が近づいている。医薬品としての細胞を患者に移植し、治療効果を期待する再生医療は、これまでの薬とは全く異なる性質を持つ。

「投与法も内服や点滴ではなく、侵襲性が高い。開胸して心臓に細胞シートを貼付する、頭蓋骨に穴をあけて脳に細胞を移植する、といったプロセスになります。医師、製薬企業、規制当局、機器メーカー、そして何より患者さんにも協力してもらうことで、再生医療は初めて実用化できる。それぞれのステークホルダーの利害は必ずしも同じではなく、考え方も違う。住友ファーマにおける開発では、それをどう調整していくのか、という部分に挑戦してきました」。

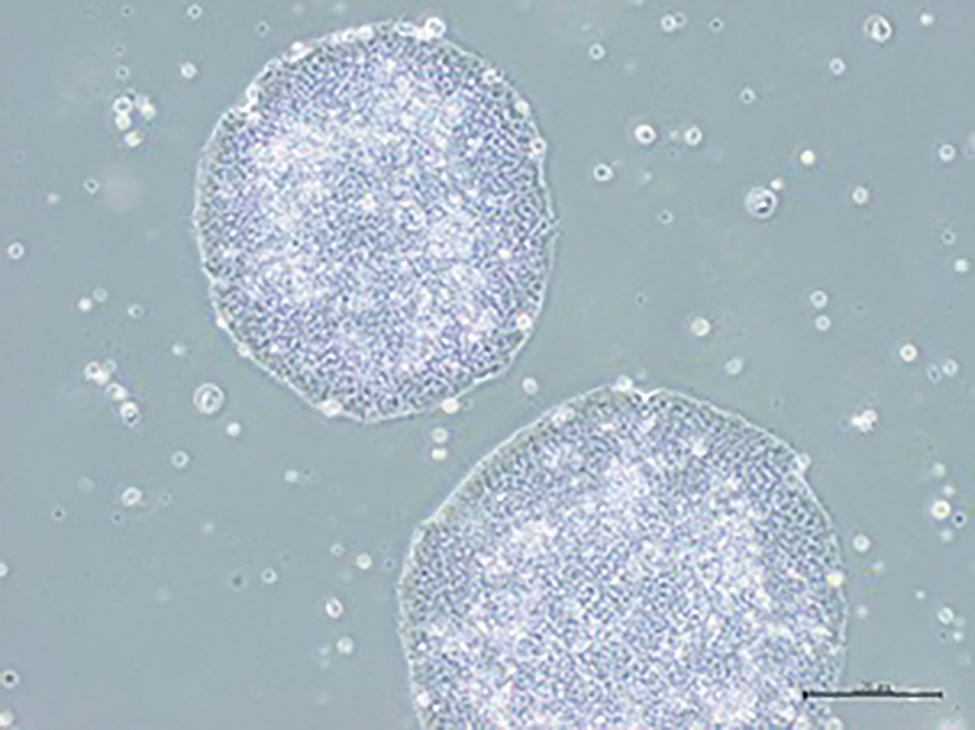

京都大学医学部附属病院がiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞によるパーキンソン病治療の治験を日本国内で完了しており、このデータを基に、住友ファーマ及び住友化学との合弁会社であるRACTHERAとも協力して、2025年度にも国内で「条件および期限付き承認」の取得を目指している。米国でも同じ細胞医薬品の治験を開始しており、2025年6月には、カリフォルニア大学サンディエゴ校による医師主導治験において、1例目となる患者への移植を行った。

住友ファーマが培養したiPS細胞。画像のようなiPS細胞を、脳内に移植できるドパミン神経前駆細胞へと分化誘導させている

「再生医療の事業化へ向けては、先例を作ることが大事です。我々はその先頭にいると思っています」。

このような創薬研究・開発が順調に進めば、10年後には、精神神経、がん、再生・細胞医薬がバランスよくラインナップできるようになる。製薬企業の経営上の課題である、特許による売上の極端な変動が避けられるようになるのでは、と木村氏は期待する。

研究開発は日本、事業は米国

全社員をイノベーターに

グローバルな医薬品市場において米国市場は世界の約半分を占める巨大な舞台だ。日本市場は約5%を占めるに過ぎない。住友ファーマでも、売上の4分の3以上を米国で立てていくことになると見込んでいる。研究開発拠点は日本に置き、米国市場で存在感を発揮することを狙う。

「イノベーションは日本で起こし、ビジネスは市場の大きな米国で勝負していきます」。

将来にわたって、研究開発型製薬企業に不可欠なイノベーションを継続的に起こしていくためには、真面目で決められたことを効率良く、的確にできるだけでなく、新しいことにチャレンジしていく人材が必要だ。

「人々の生命を預かる製薬会社は、多くの部署で安全と信頼を守るためにSOP(標準作業手順書)をつくり、それを厳格に守っています。一方で、過去に決めたSOPが本当に現在も最適なのかを疑う姿勢も必要だと思います。より良い治療を実現できるよう、リバイズ(改訂)は大切です。製薬企業としてより良い価値を提供するために、住友ファーマの社員すべてにイノベーターとしての意識を持ってほしいと思います」。

危機を迎えた状態で経営のたすきを受け取った木村氏。まずは、目前の困難な状況を克服し、ステークホルダーの信頼を取り戻すのが喫緊の大仕事だと話す。

「住友ファーマは、引き続き研究開発型の製薬会社として再生を目指します。ビッグファーマ、メガファーマになるのではなく、グローバル・スペシャライズド・プレーヤーとして、今の企業規模で世界と勝負していく。日本で起こしたイノベーションを、世界へ届けられる製薬会社に成長していきたいと考えています」。

- 木村 徹 (きむら・とおる)

- 住友ファーマ 代表取締役社長

全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。

-

記事本文残り0%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内