“データの大動脈”海底ケーブル 日本への「信頼」テコに世界シェア拡大目指す

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年7月30日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

私たちの日常生活の一部となったGoogle、YouTubeなど海外サイトの閲覧やFacebook、Instagram、X(旧Twitter)などSNSのやり取りは、実は世界中の海底に張り巡らされた「海底ケーブル」が支えている。インターネットなどの通信データを送るために海底に敷設されたケーブルで、主に光ファイバーが使われている。海底ケーブル通信は、かつて主流だった衛星通信よりデータ量や速度で優れており、現在は国際通信の約99%を担う。数秒の遅れが大きな損失につながりかねない金融取引や、最近ではeスポーツの対戦などにも欠かせないインフラとなっている。

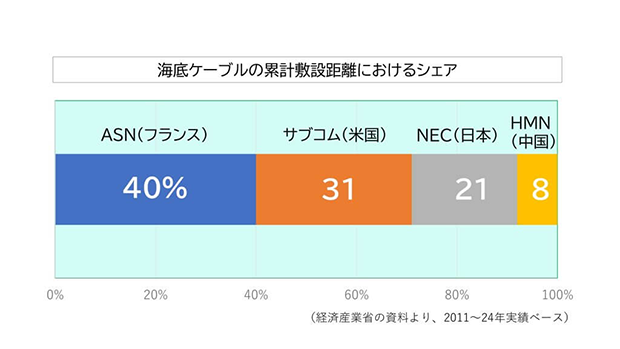

日本のNECがシェア2割、「世界3強の一角」

世界中の海底には約500本、総延長約150万キロメートルの海底ケーブルが張り巡らされており、世界シェアの9割をフランス、米国、日本の主要3社で分け合う。日本のNECのシェアは21%で、「世界3強の一角」を占めている。ケーブル本体から関連設備まですべて国内で製造するNECは、外国企業に依存せずに重要インフラを構築できる希少な存在だ。

経済産業省は、2025年5月に再改訂された「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン」で、海底ケーブルを含むいくつかの物資・技術を経済安全保障上重要な物資・技術として新たに追加した。また、ケーブル大容量化の研究開発や生産設備の強化、機動的な敷設対応を可能とする船舶保有の検討、アジア太平洋地域における事業展開支援などについて、その必要性をまとめている。

相次ぐ切断事故、競争激化…安定・信頼の通信確保が不可欠

海底ケーブルをめぐっては、中国企業が勢力を拡大して競争が激化しており、事業環境は急速に変化している。さらに、国際データ通信量の急増や海底ケーブルの切断事故の多発を背景に、世界的に海底ケーブルの敷設船が不足している現状もある。経済安全保障上の重要インフラとして、様々なリスクに対処しつつ、安定した信頼できる通信を確保することが不可欠だ。

経済安全保障では、国際情勢によって変化する様々なリスクに対応して、企業の技術や製品をいかに守るか、という「守りの姿勢」が注目されがちだ。しかし、NECでは経済安全保障の取り組みをチャンスととらえ、長年の実績や、日本の国や技術の信頼性といった「信頼」を武器にビジネス創出につなげようとしている。

リスクを4分類、ワーキンググループで情報共有

NECは2021年4月に「経済安全保障統括室」を設置した。日本の大手企業の中でも比較的早いタイミングだ。室長の石見賢蔵氏は「2020年頃から、米中対立などの国際情勢が企業活動に影響する事例が増えました。これまで社内の様々な部門が情報を集めながら個別に対応してきましたが、きちんと集約して、企業としてのインテリジェンスを高めるべきだとの判断がありました」と設置の背景を説明する。

NECは海底ケーブルを始め、AIや量子などの先端技術、5Gやサイバーセキュリティなど経済安全保障上の重要技術を保有し、開発・生産している。経済安全保障統括室の主なミッションは、(1)経済安全保障政策に関連する情報の調査、(2)調査情報をもとに企業経営に直結するリスクの特定、(3)リスクに対する全社統一的な対応方針の策定――の三つがある。

石見氏は「リスクへの対応方針は経営判断が必要なため、我々が『経済安全保障ワーキンググループ』を運営して、月1回の会議で情報共有や議論を深めています」と話す。ワーキンググループには経済安全保障担当役員である副社長をリーダーとして、各事業部門に加え調達、法務、セキュリティなど様々な部門の幹部クラス40人ほどが参画する。

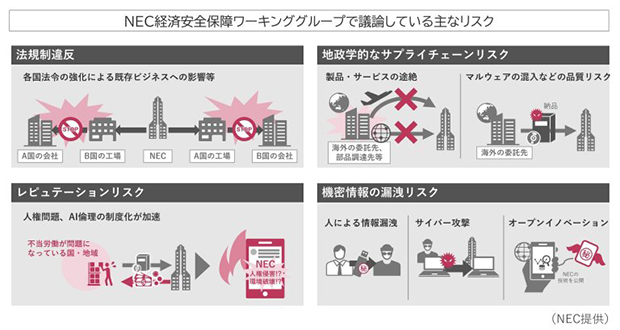

経済安全保障ワーキンググループは、経済安全保障上のリスクを「法規制違反」「地政学的なサプライチェーンリスク」「レピュテーションリスク(企業に関するネガティブな情報が広まり、信用やブランド価値を損ねる恐れ)」「機密情報の漏洩リスク」の四つに分けて議論している。

四つのリスクのうち、「レピュテーションリスクは難しい問題の一つです」と石見氏は指摘する。「例えばどこかでNECの生体認証を使って市民の監視など人権侵害に使われてしまうと、我々にそういう認識がなくても、『NECが人権侵害に加担している』と言われるリスクもあります。我々が製品を出すときには契約などの中で、人権リスクを発生させないようにするためにNECの人権ポリシーに違反しないことをきちんと確認するといった対策も取っています」と話す。

社員向けには、副社長によるオンラインセミナーで、経済安全保障の重要性に理解を深める活動も行っている。統括室を設置して4年、石見氏は「全社的にリスクに対する感度が高まってきていると実感します」と手ごたえを感じている。

海底8000メートルで25年稼働できる技術、100%国内製造で経済安全保障に貢献

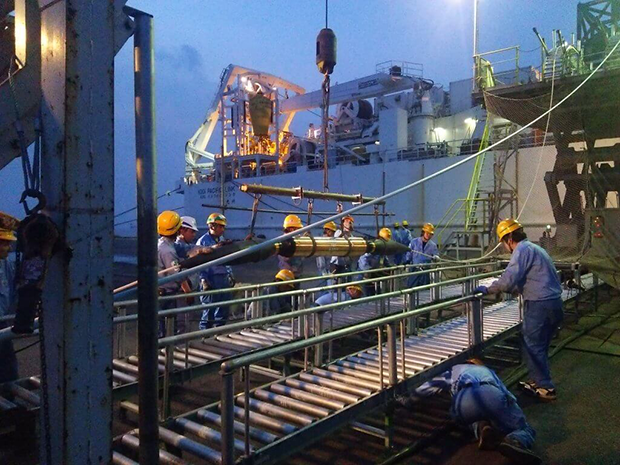

NECは1964年に海底ケーブル事業に参入した。太平洋横断ケーブル(東京-ロサンゼルス間、9000キロメートル)の敷設などの実績を積み上げ、敷設した距離は2023年には累計40万キロメートル、地球10周分の距離を達成した。海底ケーブルと関連機器(中継器、分岐装置、陸上装置など)すべてを国内の3拠点で製造しており、経済安全保障の「サプライチェーンの自律性・強靱化確保」の面でも大きく貢献している形だ。

海洋営業統括部シニアプロフェッショナルの鹿島崇宏氏は「NECは海底ケーブルのルート設計から調査、製造、敷設工事までトータルで行える、世界でも数少ない企業です。国内企業としてこの事業を担えることは経済安全保障上、非常に重要だと考えています。他社に生産を委託することによるリスクがなく、この点が我々への『信頼』となり、競争に勝って行ける大きな価値となります」と強調する。

海底ケーブルには、海底8000メートルまで沈めても25年間は稼働できるという「長寿命・高信頼」が求められる。また、天候の変化によって敷設が遅れる、海底調査や敷設に必要な許認可が出るタイミングが国によって異なる「読めないリスク」もあるという。

鹿島氏は「ハイリスクでありながら、グローバルで戦わなければならないという難しい事業ですが、日本の経済安全保障を支えるという意味で、事業体制を強化しています」と話す。

アジアを中心に「大容量化」で事業拡大、官民連携がカギ

NECは今後、インド・太平洋を中心に海底ケーブル事業の範囲を広げる計画だ。鹿島氏は、重点的に取り組むべき課題について、(1)技術の優位性を生かした先行開発、(2)生産力と敷設能力の強化、(3)AIや最新のサイバーセキュリティ技術などによる新たな付加価値の提供――の3点を挙げる。「現在、海底ケーブル事業の顧客であるMetaやGoogleなどのハイパースケーラーを中心に、ケーブルの大容量化が求められています。NECが優位性を持つ大容量化の技術をさらに磨いて開発を進めます。また、ケーブル敷設船が業界全体で不足しており、何らかの形で敷設能力を高めていきます」

海外では、フランス政府が海底ケーブル事業会社を国有化するなど、国が強力に事業を支援する動きも広がっている。鹿島氏は「リスクが高く、民間だけではまかないきれないため、官民の連携が非常に重要です。NECとしても政府の支援もいただきながら、これまで培った実績や信頼を維持して、事業を継続していきたいと考えています」と展望を語った。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内