創業精神と人的資本が導く価値の再構築 有隣堂115年目の構想

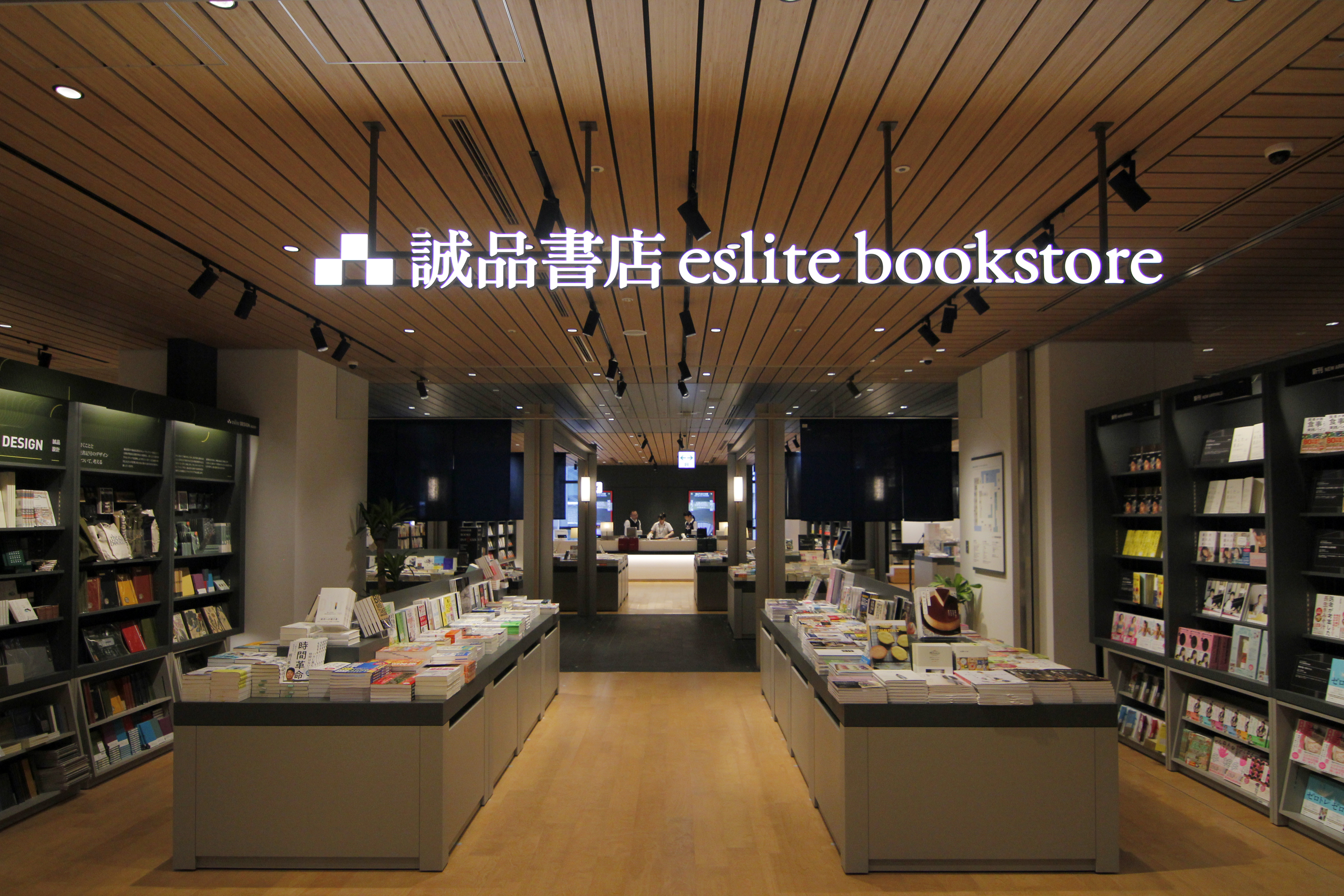

創業115年の有隣堂が、書店業界の常識を覆す大胆な変革に挑んでいる。「書店の再定義」を掲げ、HIBIYA CENTRAL MARKETや誠品生活日本橋など新たな文化の拠点となる店舗を次々と展開。論語に由来する「徳は孤ならず、必ず隣有り」を創業精神に、社員一人ひとりとの対話を重視し、「Stay Unique」の理念のもと、若手の創造性を解き放つ。知のインフラとしての書店を、人々が集い成長する場へと進化させる構想について、7代目社長の松信健太郎氏に聞いた。

書店の本質的価値を次世代へ継承

出版業界は1996年をピークに縮小傾向が続いている。有隣堂の書店事業も厳しい環境下にあるが、松信氏は本の持つ本質的な価値を強く信じている。

─ 出版市場が変化する中、書店事業の未来をどのように捉えていらっしゃいますか。

「他者の思想や経験を疑似体験することで、人の脳は成長します。特に子どもたちが自由に本を手に取れる環境は、社会にとって不可欠です。オンライン書店ではクレジットカードの制約などからで子どもは本を買えない。資源に乏しい日本が知識立国として発展できたのは、街の書店という知のインフラがあったからこそです。だからこそ、既存の枠組みにとらわれず、新たなビジネスモデルを構築してでも書店を進化させ続ける必要があるんです」。

論語の精神が導く対話型経営

─ 創業の精神である「徳は孤ならず、必ず隣有り」を、どのように現代的な経営に昇華させていますか。

「この言葉は、誠実に正しいことをしていれば必ず理解者・協力者が現れるという意味です。私はこの理念を経営の根幹に据えています」と松信氏は語る。

現代において「正しさ」の定義は多様化している。特にパンデミックを経て、価値観の多元性はさらに広がった。

「だからこそ、できるだけ多くの人と対話し、自分の考えを率直に示しながら、様々な意見を取り入れることを大切にしています。対話によって『これは正しい』という確信が得られたとき実行に移す。時には反対意見が多くても、信念があればリーダーとして決断すべき時もあります」。

新業態への挑戦が生む組織変革

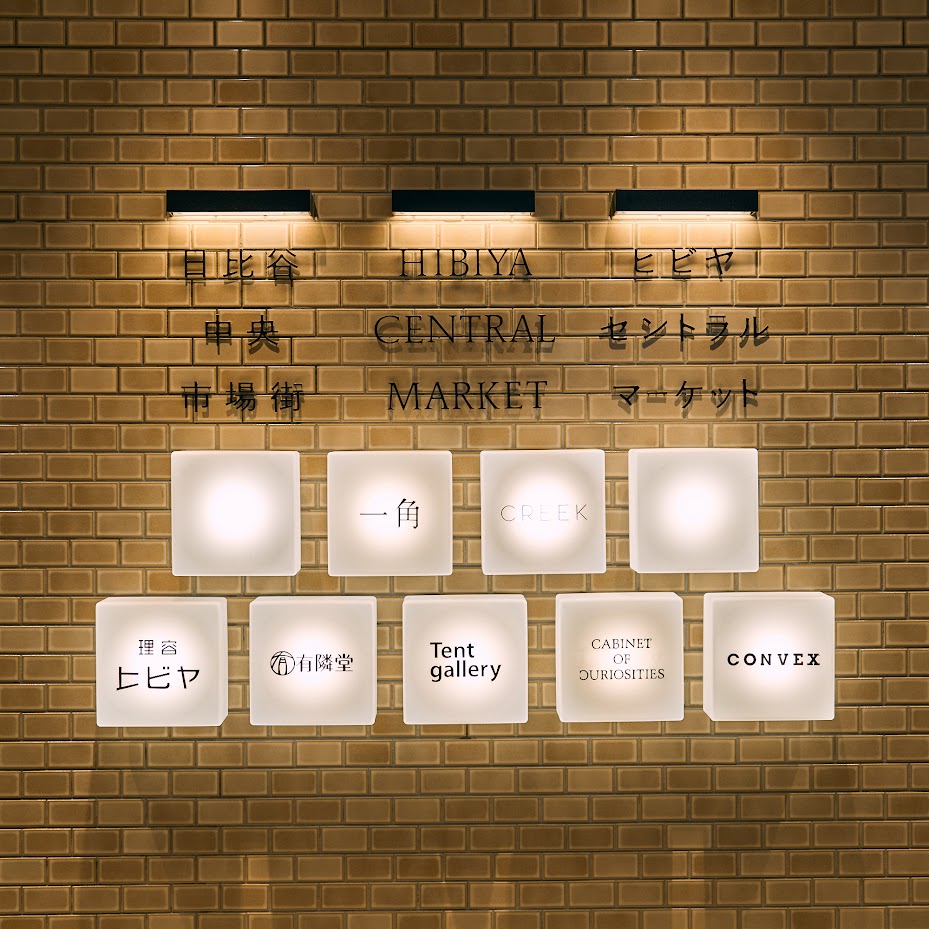

─ HIBIYA CENTRAL MARKETという革新的な店舗を開発した戦略的意図をお聞かせください。

「書籍事業を持続発展させるために、あえて書籍以外の価値を創造する。これが私の戦略的アプローチでした」。

2018年に開業したHIBIYA CENTRAL MARKETは、飲食店やアパレル、理髪店まで擁する複合型文化発信拠点だ。当初は社内外で賛否が分かれたが、松信氏には揺るがぬ構想があった。

「書店の未来を創るには、既存の枠組みを超えた新しい価値提案が不可欠でした。従来の書店像に固執していた組織マインドを変革するには、思い切った新業態への挑戦が必要だったんです」。

開業から7年、同店舗は収益面でも成功を収め、全社的に新たな価値創造への理解が深まっているという。

人的資本を活かす自己実現型組織

─ 人材育成において最も重視されている理念について教えてください。

「従業員には『会社のために働くのではなく、自分の成長のために挑戦そのために会社のリソースを活用してほしい』と伝えています」。

松信氏は、企業の存在意義は従業員一人ひとりの自己実現と成長を支援することにあると考える。個々人が理想の自分に近づいていくプラットフォームとして会社は機能すべきだという。

「『Stay Unique』という理念は、独自性を追求し、有隣堂ならではの価値を創造していこうという意味です」。

この理念が浸透する中で、最近では若手社員から地元アーティストとのコラボレーション企画や、革新的な店舗デザインの提案など、創造的なアイデアが次々と生まれている。

全社員との対話が紡ぐ組織の一体感

─ 350名の正社員全員との対話を続ける理由をお聞かせください。

「私たちの規模であれば、社員一人ひとりと直接対話することは可能です。この貴重な機会を最大限活用したいと考えています」。

少人数での車座形式から数十人規模のミーティングまで、様々な形式で対話の場を設けている。時には60組との連続対話で一日中同じテーマを語り続けることもあるが、直接対話に勝るコミュニケーション手段はないという。

「『私も間違えることがある』というスタンスを大切にしています。だからこそ皆さんの知見を借りたいし、一緒に考えてほしいと伝えています。最終的な意思決定と責任は私が担いますが、そこに至るプロセスでは全員の英知を結集したい」。

多様な事業部門、異なる世代が共存する組織において、いかに一体感を醸成するか。これが現在の最大の経営課題だと松信氏は語る。

個性豊かな書店文化の創造へ

─ 今後の書店事業の展望と、新たな事業構想について教えてください。

「日本の書店は画一的で、どこも似通っています。これでは人々の知的成長を促す場としては不十分です」。

松信氏が目指すのは、わざわざ足を運びたくなる目的地としての書店だ。ベストセラーだけでなく、時代を超えて読み継がれるべき良書を厳選し、来店者の知的好奇心を刺激する場を追求する。

「書籍を売るだけでなく、人々が集い、交流し、成長する場へ。有隣堂の価値を再定義し、地域の知的インフラとしての書店文化を未来へ継承していきたいと考えています」。

- 松信 健太郎(まつのぶ・けんたろう)氏

- 有隣堂 代表取締役 社長執行役員

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内