強い意思を持って向き合い続ける ベンチャーキャピタリストのあるべき姿

スタートアップ投資の黎明期から活躍するベンチャーキャピタリストのキャリアから、VC史を振り返る本連載。今回は天然水の宅配サービスが日本社会に定着するまでの過程を、そこに投資したVCの視点から見る。災害に直面したり、経営の混乱を乗り超えて事業を軌道に乗せた事例から、事業創造を考える。

「ベンチャーキャピタリスト」とはいかなる仕事か。ある本では「(担保とする資産がない:筆者加筆)起業家に対して直接的に資金を提供するプレイヤー」であるとされている。確かに狭義にはそのように定義できるだろう。ただし、日本テクノロジーベンチャーパートナーズ(以下、NTVPと略記する)の村口和孝氏は若干異質かもしれない。本連載でこれまで紹介してきたように、同氏は関わった企業が持つ事業の将来性を見極め、その必要性をストーリーとして組み上げ、自分の目と耳で確かめて投資を実施している。そして、ひとたび投資をすれば当該企業が中核となって新たな産業が作り上げられる過程を通じて支援をする。そのような事業領域に「天然水宅配サービス」がある。

村口氏は「飲み水のビジネスが上場するなんて、当時日本のベンチャーキャピタル業界で誰も思ってないわけですよ。特に2006年にDeNAが上場した翌年だから、これからはITじゃないかっていう時期の真っ盛りで投資しているわけで、(ベンチャーキャピタル:筆者注)業界でも水に投資をするなんていうのは私だけだったかもしれない」と述懐する。業界全体でも、日本ミネラルウォーター協会が発表する資料によれば、2021年のミネラルウォーターの生産数量は約415万キロリットルであり、この20年間で市場規模が4倍になったという。今や天然水の宅配事業はわたしたちの生活に欠かせない重要なインフラストラクチャーになりつつある。

今回は、2006年の創業時から村口氏が支援している天然水宅配サービスを営むウォーターダイレクト(現:プレミアムウォーター)の事例をもとに、未曾有の大災害を前に経営陣としていかに顧客に寄り添うか、会社に起きるさまざまな問題に対して投資家であり、経営者としていかに向き合うか。そして、そこから得られた学びは何か。村口氏の回顧をもとに述べていく。

プレミアムウォーターの天然水充填ライン

災害に直面して立てた見通し

事業の本質からブレずにコトを運ぶ

株式会社プレミアムウォーターホールディングスの源流となる企業は、2006年10月にワンウェイ方式の天然水宅配サービスを事業とし、株式会社ウォーターダイレクトとして設立された。同社は2013年3月に東京証券取引所マザーズに上場し、2014年に第二部に市場変更、2015年に株式公開買い付けによって光通信の子会社となった。その後、2016年に持株会社化が行われ、事業を行う本体をプレミアムウォーター株式会社とした。現在は、持株会社が東京証券取引所スタンダードに上場している。以下では、時間軸に合わせて社名は当時の表記に準じて行うとともに、社名変更後については持株会社と事業会社の区別なくプレミアムウォーターと表記する。

2006年、ウォーターダイレクトは、粟井英朗氏と、日本を代表する企業再生ファンドが中心になって設立された。その後に関西地方で社会福祉法人を営み、後にウォーターサーバー業界に参入する企業や数名のエンジェルによって出資が行われる。村口氏は企業再生ファンドで中心的な役割を果たしていた人物やあるエンジェルから誘いを受け、NTVPから出資を行うことにした。

ミネラルウォーター業界は、大手飲料メーカーによる生産が主だったが、1990年代末から急激に市場が伸長していた。そうした中で創業したウォーターダイレクトは、宅配によるミネラルウォーター販売事業を行い、「顧客の要望にダイレクトに応える独自の商品開発を推進」、「採水地に工場が直結。フレッシュな製品を直送」(上場時の目論見書から引用)と、トレーサビリティを重視したセールスプロモーションを展開し、顧客を増やしていった。だからと言って万事順調というわけではない。業界全体として市場は拡大していたが、さまざまな経営課題に直面していた。

村口氏の回顧によれば、ウォーターダイレクトが直面する経営課題は次のようなものであった。1つ目は供給力の問題である。十分な資金力がなく、設備投資ができないため、プラントが小さく、市場の伸長に対応できるだけの供給力を備えていなかった。2つ目に配送システムの問題である。ミネラルウォーターの配送システムには、ペットボトルの廃棄を顧客が行うワンウェイ方式と、業者が回収して洗浄し再利用するリターナブル方式がある。同社では前者を採用したために幸いなことに物流は大きな問題にはならなかった。とは言え、ペットボトルメーカーからの安定供給が行われなければ配送がボトルネックになることは目に見えており、何か手を打つ必要があったという。3つ目に、販売を伸ばすためには顧客にウォーターサーバーを設置してもらう必要があるが、導入費を無料としていたため、同社からすれば顧客に譲り渡したサーバーの代金回収が終わるまでの資金繰りを安定させる必要があった。

そこで、村口氏はまず2つの経営課題に対処することにした。供給問題に対してはかねてから経営者との付き合いがあった四国化工機とのつながりで解決しようとした。四国化工機は日本国内の大手牛乳メーカーに無菌充填機を納めている。村口氏は「きちっとした飲料メーカーとしての会社のフレームを立ち上げていくっていうストーリー」(村口氏談)を構築するとともに、すでに実績のあるメーカーとの連携を図ることによって品質に対する信頼性を高めた。また、資金繰りについては、これもNTVPとの付き合いがあった地方銀行が融資に入ることによって安定化の目処が立つようになった。村口氏は産声を上げた事業を「事業」として継続できる仕組みを整えていく。しかし、設立に関わったある経営メンバーが2009年に同社の経営から身を引き、2010年秋に同業の別会社を設立するなど、同社を巡る環境は必ずしも安定したものではなかった。

さらに、同社に未曾有の災害が立ちはだかる。2011年3月11日に発生した東日本大震災である。震災当時、同社にとって大きな問題は2つあった。1つは水源地である富士山でも自然災害が起きるのではないか、それに対する見通しをいかに立てるかということ、もう1つは原子力発電所の事故に伴う水そのものに対する信頼性の問題であった。これを千載一遇の事業機会と捉えるのか、それとも事業終焉の始まりと捉えるのか。この災害が、当時の経営陣や株主の天然水宅配事業への見通しの違いを顕在化させることになった。

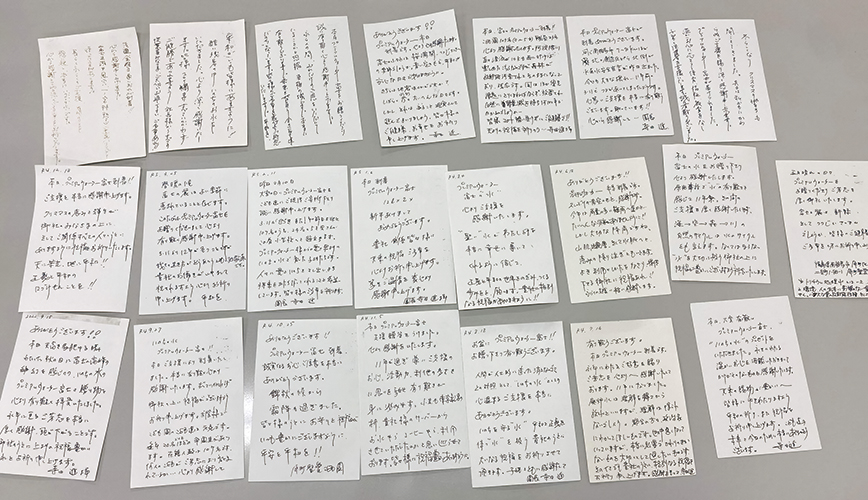

ある経営メンバーはとある情報筋から得た情報をもとに、これを同社終焉の始まりと捉えたという。結局、この経営メンバーは2012年までに株式を売却して同社の経営から完全に手を引いた。一方で、村口氏はこれを事業機会と捉えた。被災地の幼稚園などへの長期大量の水の寄付を行い、これを一刻も早くプレスリリースすることを提案した。被災地で最も困るのは水を取得できないこと。そこで、被災地支援という形で、同社の天然水が安心安全なものであることを提示していった。

天然水を送った被災地の幼稚園からは感謝の手紙が届いた

世間の反応はどのようなものだったのか。震災後、再び大きな災害が起きる可能性があること、それに備えるために水が必要不可欠だという防災意識が急激に高まった。また同社が採取した水はすぐにボトルに詰められ、徹底した品質管理が行われているということが、健康志向の人々にも広く認知されるようになる。2013年の上場直前の売上高は(直前に決算期変更があったので通年決算で比較すると)約1.5倍の55億円にまで成長し、奇しくも東日本大震災が同社の業績を伸長させる大きなきっかけになった。この時を振り返って村口氏は「震災後はしばらく電話が鳴り止まないような状況が続いた。それで予想外の事業の成長に繋がって、それが2013年に(創業7年での:筆者注)短期の上場に結びついた」と述懐する。

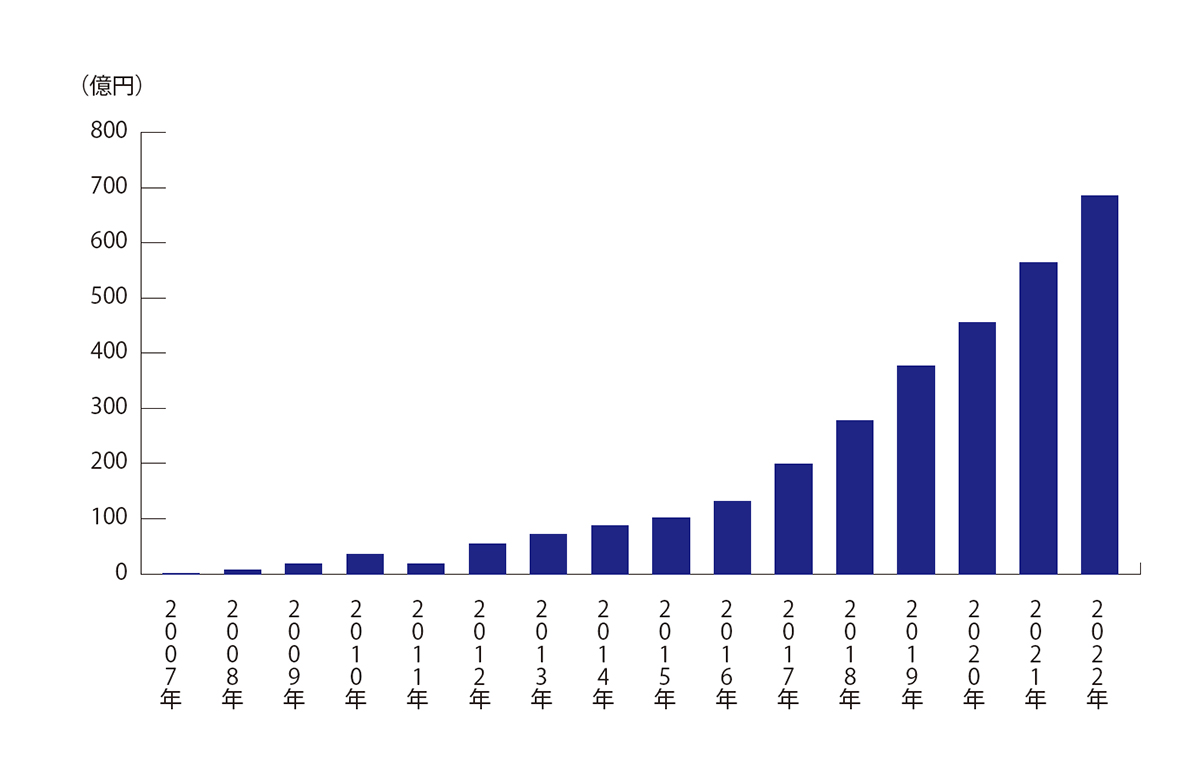

図 ウォーターダイレクト(プレミアムウォーター)の売上推移

注)2010年までは9月決算。2011年から3月決算に変更。

そのため2011年は6カ月間の売上・利益である

作成:著者

事業成長の裏側で経営主導権の争い

自ら上場企業の代表取締役に就任

こうして事業として成長し始めた同社は、事業再生ファンドから派遣されていた人物を中心に上場を目指して新たなスタートを切ることになる。しかし、経営陣の間では事業の将来性をめぐって思惑が交錯する。

その要因の1つは事業の見通しとそのために取りうる方策に対する見解の相違である。ウォーターダイレクトのビジネスモデルは、ウォーターサーバーを無料で設置してもらい、顧客が水源から直接汲み上げた天然水を購入し続けることでライフ・タイム・バリュー(Life Time Value:LTV)を延ばすことに肝がある。つまり、サーバーは顧客をロックインする貴重な経営資源で、それを使い続けてもらう契機づくりでもある。収益獲得機会をできるだけ長くするような顧客との関係性の構築が重要になる。ただし、ウォーターサーバーを無料で配布するので、そのサーバーに投じた資金を回収するには一定の期間が必要になる。そこで、当時のある経営メンバーは、それまでに蓄積した経営資源を代理店に売却し、その収益で業績向上を図ろうとした。これに対して村口氏は、同社のビジネスモデルをよく理解した上で「赤字にしてでも積極的に新規顧客を獲得して、ストックを強化することが長期的に会社にとっては絶対必要なことだ」(村口氏談)と主張した。

こうした見解の相違がある中でも事業が順調に伸長し、ウォーターダイレクトは2013年に東京証券取引所マザーズ市場に上場を果たす。さらに、2014年に第二部に市場変更した。

ウォーターダイレクトは2013年に東証マザーズに上場した

しかし、ここで別の要因が顕在化していく。経営メンバー間での主導権争いである。一般的に上場というゴールを目指す過程の中で、スタートアップ企業において経営メンバー間で経営方針の違いを巡って意見の相違は頻繁に起きる。同社においては、それが上場までは大きな問題とならなかったが、上場後に徐々に経営の中枢を担う人物間で顕在化するようになっていった。

そうした中で、ウォーターダイレクトに対して2014年末に光通信の子会社による株式公開買い付け(TOB)が発表され、2015年2月にこれが成立する。これで経営が安定するように見えたが、なかなかそうはいかない。震災での混乱を乗り越え、上場までを引っ張ってきたメンバーではあったが、経営が安定しないのでは今後の更なる成長は望めない。村口氏は、その経営陣は一定の役割を終えたことから、次の信頼できる成長志向の攻めの経営者へのバトンタッチが必要と判断した。

そして、2015年3月、村口氏は急遽ウォーターダイレクトの代表取締役会長に就任する。実際、村口氏が代表取締役に就任していたのは3カ月ほどであり、2015年6月に開催された定時株主総会において再び取締役に戻った。本人は「ショートリリーフのつもりだった」とは言うが、定時株主総会直前にそれまでの経営トップが交代し、投資元のベンチャーキャピタリストが代表取締役に就任するのは極めて異例のことであったと振り返る。同社の経営安定化を図るためには、必要不可欠な登板だったということだろう。

ウォーターダイレクトは、村口氏のショートリリーフを経て信頼できる経営者のもとで混乱を収めて経営の安定化とさらなる成長に向けて進み出す。その後、現在の社名であるプレミアムウォーターに名称変更して、2022年3月期決算で売上収益684億円、営業利益61億円まで成長する(表記は同社Webに従っている)。2023年で上場10周年を迎え、現在では天然水宅配業界を担う重要な企業の1つになった。

当初は信頼する人たちからの誘いで投資した企業ではあったが、一旦投資をしたからには簡単に手放すことはできない。事業としての将来性があるからにはコミットし続けることが村口氏の投資姿勢であることは、これまでの連載で紹介してきた通りである。この事例においても村口氏のベンチャーキャピタリストとしての姿勢が色濃く現れたと言えるのかもしれない。

ベンチャーキャピタリストとは

いかにあるべきか

村口氏は「(第3回で取り上げた:筆者注)ジャパンケアサービスもそうだけれども、上場できるような企業をひとつ作って業界を育てていくっていう実例でもあるし、上場後は役員として重要な役割を果たした、ということを如実に表している事案でもありますね」と述べる。投資家として業界を育てていくという立場にある以上は、上場・非上場を問わず、その企業が業界の中核企業に育っていくまで経営に関わっていくという強い意思を同氏は持っている。

近年、ベンチャーキャピタル(VC)の実務を紹介したさまざまな書籍が出版されているが、その中には上場後の投資先企業との関わりの中で保有株式を早期売却し、取締役からも離任することが適当であるといった説明もある。こうした説を踏まえながらも、村口氏は、「VCはどういう会社が世の中で、次の世代で活躍するべきであるか、そのためにどのような業界を生み出していくべきかについて、仮説を持ってチャレンジしていくのを支援する役割もありますよね。と同時に、それが実際に上場したところで売り抜けるんじゃなくって、企業が市場経済の中で一定の貢献ができるところまでリードする重要な役目もある」のだとも述べている。

こうした思考を持つようになったのは、ベンチャーキャピタリストを志して1980年代における米国のVC業界について学んでいたことが影響している。米国を代表するベンチャーキャピタルであるセコイア・キャピタルの創業者であるドン・バレンタインは、アップルやオラクルなどの世界を代表するテクノロジー企業へと投資したことでよく知られている。数ある投資先の中でも、当時ルーターを開発したばかりのシスコ・システムズには1987年に出資し、同社株式の3分の1を取得するだけでなく、会長兼CEOとして経営に深く携わることになった。後任の経営陣を指名して事業を拡大し、シスコ・システムズは 1990年に上場して2000年には時価総額世界一になるなど、順調な成長を遂げた。

村口氏は「NTVPは現在でも、基本的な考え方は、上場はひとつのエグジットのきっかけであって、やっぱりスタートアップで応援した会社を社会の中で発展をさせて、成功させるっていうのが目標ですね。だからプレミアムウォーターも1000億円の売り上げになるまでやるぞとか言ってずっと役員で留まっているんだけど。その辺りは北海道時代と一貫してるっていうか、変わってないんだよね」という。

本連載の第2回、第3回ではJAFCO時代の村口氏と上場を果たした企業2社とのエピソードに触れたが、やはりその時の経験が今を形作っていることがわかる。過去にはふるさと納税の制度創設提案や、東芝メモリ売却時のファンド設立提案、近年では最新テクノロジーから地方交通インフラ事業への投資など、活動は多岐に渡るが、「スタートアップで応援した会社を社会発展過程の中で投資成長させ、事業の高成長を通じて、新しい経済社会の発展に貢献させる」(村口氏談)という考え方がブレることはない。

「やる」と決めたからには強い意思を持って向き合い続ける。

ベンチャーキャピタリストという職業を通じて、村口氏はその生き様をわたしたちに示してくれている。

- 飛田 努(とびた・つとむ)

- 福岡大学商学部准教授、博士(経営学)

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内