人とAIの共進化を形にする PKSHA Technologyが描く社会実装の未来図

AIが人の仕事を奪うのではなく、人とAIが互いに高め合う「共進化」の世界を目指す株式会社PKSHA Technology。単なる技術開発ではなく「社会実装」にこだわり、独自の戦略で成長を続ける。同社・執行役員であり、同社パートナーの佐野長紀氏に技術革新を社会に実装していく同社の挑戦を追った。

使えるAIを世に送り出す

社会実装へのあくなき追求

本郷の学術の息吹とテクノロジーが交差する東京の一角で、株式会社PKSHA Technologyの挑戦は続いている。2012年まだAIという言葉が今ほど世間を席巻していなかった頃、東京大学松尾研究室での知見をもとに同社は産声を上げた。

「当時はまだAIの会社がほとんどなかった時期でした。松尾研究室で言語の解析や機械学習をテーマに研究していたモノをビジネスとして社会に届けよう、と立ち上げたのが同社の始まりです」と同社執行役員の佐野長紀氏は語る。

最初はコミュニケーションツールの裏側でAIチャットボットを提供し、様々な大手企業との取引を通じて徐々に事業を拡大してきた。しかし、同社が他のAI企業と一線を画すのは「社会実装」へのこだわりだ。

「PoCだけで終わる会社は多いですが、使えるソフトウエアを世の中に出していこうというのが我々の信念です。社会実装にこそ意味がある、というのは当社が大事にしている価値観です」。

この「社会実装」という言葉には、単なる技術デモや概念実証で終わらせない決意が込められている。論文を書くための研究や流行を追うだけの開発ではなく、実際に人々の生活や企業活動に溶け込み、価値を生み出すソフトウエア を作り上げる事が同社にとっての価値だ。創業から10年を超え、このこだわりは着実に成果を上げ、AIの実用化における先駆者として業界内での地位を確立している。

未来のソフトウエアを形にする

企業や個人だけでなく、市場全体の価値を底上げする

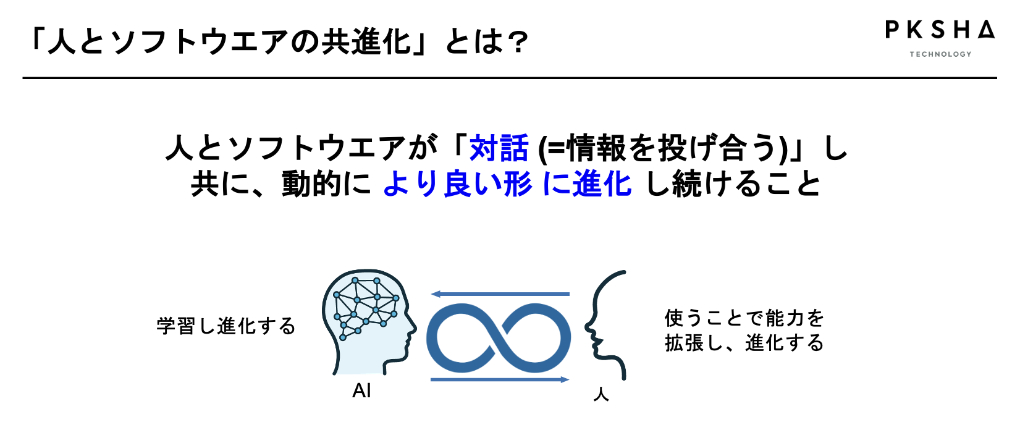

PKSHA Technologyのミッションは「未来のソフトウエアを形にする」事であり、ビジョンとしては「人とソフトウエアの共進化」を掲げている。これは単なる標語ではなく、事業展開の指針となっている。

「技術の進化は世界を変えています。昔は検索エンジンで調べていた事でも、今ではAIに聞くと答えがまとまって返ってきます。このような技術進化の先頭に立って、未来を作っていきたいと考えています」と佐野氏は意欲的な姿勢を見せる。

同社は、自然言語処理や音声認識・合成等、コミュニケーションに関わる技術に強みをもち、画像技術等にも実績がある。それらの技術をベースに、単に技術を提供するだけでなく、事業会社のグループ参画を通じた「デジタルバリューアップ」も行っている。

「人事部支援のトライアンフ社がグループ参画したケースでも、採用という世界全体を革新していくという意図がありました。同社がデジタルバリューアップされると、結果的に採用市場全体が高度化していくからです。他の業界でもパズルのピースを埋めていくような形で、このような世界を作っていきたいと考えています」。

単一の企業や個別業界の変革に留まらず、産業全体のエコシステムを視野に入れた広範な変革を通じて新たな価値を創造していく。それが同社の描く未来構想の本質だ。

人とAIの共進化

価値の循環を生み出す

AIによる社会変革を表す上で、同社は「共進化」という言葉を用いている。これは、人間とAIが互いに成長し、高め合うループの事を意味する。

「AIが100%の答えを出せるわけではありません。ただ、人がAIを使って正しい判断をすると、それをAIが学習してさらに賢くなり、賢くなったAIを使うと今度は人間が新しい発見をします。このループを我々は『共進化』と呼んでいます」。

「共進化」という言葉は新奇な概念に聞こえるかもしれないが、興味深いのは、この原理がデジタル領域に限らず人間の活動全般に通底する普遍的な概念だという点だ。

「実は日本企業は昔から共進化の要素を持っています。例えば、飲食店ではお客様の声を朝礼で共有したり、製造業ではヒヤリハットを伝えたりしていました。ただ、これらの方法では言語で伝える為、個々の伝達の質にばらつきが生じていました。しかし、データで処理すれば、ブレなくきちんと届ける事ができるようになります」。

共進化の仕組みの具体例が、同社の「PKSHA ChatAgent(読み:パークシャ・チャットエージェント)」「PKSHA VoiceAgent(読み:パークシャ・ボイスエージェント )」だ。顧客からの問い合わせに対して自動応答するAIだが、自動応答できなかった問い合わせのログを解析し、新たに自動応答できるようにすることで、さらなる進化が期待できる。

こうしたシステムでは、初期段階では投資対効果が限定的に見えても、長期的には圧倒的に優れたシステムへと進化していく。

「使えば使うほど賢くなるAIを早く導入する方が、5年かけて完璧を目指すシステムよりもリターンが大きいです。総合的な利益として見れば、早く始める方が圧倒的に大きなリターンを得られます」と佐野氏は説明する。

未来から逆算する構想力

次なる技術革新の展望

佐野氏が語る産業界の未来像は、現実的かつ挑戦的だ。AIやデジタル技術の進化により、様々な産業の形態が根本から変わる可能性がある。特に金融や小売、教育といった領域では、従来の対面サービスの必要性などビジネスモデル自体の再定義が迫られているという。

「AIエージェントの発達により、様々なサービスの提供方法が変わっていくでしょう。各産業は本質的にビジネスモデルの変革を迫られる可能性があります」。

同社は幅広い領域に取り組んでいるが、佐野氏が今後注目する領域として挙げたのがセキュリティ領域だ。

「技術の発展によって詐欺の手口も進化しています。しかし、現状では最先端の技術に対して人がアナログに 戦いを挑むような状況になっています。この戦いに勝つためには、こちらも進化し続けなければなりません」。

同社の未来構想において特筆すべきは、テクノロジー主導ではなく未来像を先に描き、そこから逆算して必要な技術を見定めるアプローチだ。あるべき社会の姿を起点として技術の可能性を追求する思考法が、同社の社会実装への取り組みの根幹を形成している。

「先に未来を構想して、逆算で考えていく。追随型ではなく、先に先にというのを意識しています」と佐野氏は締めくくった。

技術の進化と社会の変革が加速する現代において、未来の社会に必要な技術の実装に取り組む株式会社PKSHA Technology。佐野氏の語りからは、単なる技術革新にとどまらず社会そのものの本質的な進化を追求する哲学が随所に垣間見えた。その言葉の端々には、テクノロジーと人間社会の共進化の先に広がる未来の構想へのヒントが散りばめられている。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り0%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内