WOTA株式会社 分散型水インフラで世界の水問題を変革

世界各地で急激な人口増減や気候変動によって水問題が深刻化している。こうした課題に対し、分散型水循環システムで新たな解決策を示すのがWOTA株式会社である。災害時の避難場所向けの水循環システムを起点に事業を展開し、住宅・海外市場へと拡大。さらに官民連携を促す「Water 2040 Fund」を立ち上げた。同社はどのようにして社会課題解決と事業性を両立させてきたのか。本取材では、代表取締役兼CEO前田氏に水問題解決の原点から未来構想までを聞いた。

水問題解決の原点 水問題を社会課題へ昇華

前田氏が生まれ育った徳島県西部には、水道未整備の集落が多かった。「湧き水の冷たさや味の違いを確かめることが日常だった」と振り返る。水を身近に感じる環境が、その後の事業の礎となった。

高校時代、米国でアル・ゴア元副大統領の講演を聞き、「環境問題は科学や政治を超えた倫理的な問題である」との言葉に強い衝撃を受けた。「好奇心を満たすための研究よりも、社会課題の解決という目的を持って研究に取り組むことがより面白いことに気づいた瞬間だった」と語る。

さらに大学入試合格発表のため上京した翌日に発生した、2011年3月11日の東日本大震災では、巨大な上下水道システムが一瞬にして機能を失った状況を目の当たりにした。「東京ではインフラがあまりに巨大で、上下水道が止まっても、一般の方々には分かりえない。また、上下水道が止まった際に、身近な河川の水が飲めるのか、生活水として使用できるのかも誰も分からない。都市の水がブラックボックス化していることに違和感を覚えた」と述懐する。この経験が、分散型水インフラへの関心を決定づけた。

防災事業から住宅・海外市場へ

WOTAが最初に取り組んだのは、災害時の応急給水であった。上下水道に依存せず、使用した水(雑排水)の98%以上を再生して循環利用することを可能にする水循環型手洗いスタンド(WOSH)や、シャワーキットと組み合わせて水循環シャワーとして使用できるポータブル水再生システム(WOTA BOX)を開発し、能登半島地震では約300台が導入され、能登半島の長期断水避難所の89%で活用された。8月15日には、災害に備え、全国47都道府県での生活用水資機材の相互支援体制の構築に関する協定締結について発表した。

シャワーキットと組み合わせて水循環シャワーとして使用できるポータブル水再生システムの「WOTA BOX」(WOTA株式会社提供)

国内47都道府県と連携した災害対応ネットワークを構築し、被災地に必要なユニットを1週間程度で全国から集約できる仕組みを標準化しようとしている。社会的コストを抑えて、このシステムを全国で共有し、いち早く災害地域の支援を行うことを目指して取り組んでいる。

この実績を基盤に、住宅向けの水循環システムを展開。住宅の風呂やキッチン、洗濯機、トイレなどから出る排水の最大97%を安全な水に再生して循環利用可能にする家庭用水循環システムである。政府が「骨太の方針2025」において「上下水道の分散型システムの早期実用化」と記載したように、人口減少や施設老朽化により維持が困難となりつつある上下水道インフラの課題の解決策として注目を集めており、広島県や珠洲市などで地域全体での導入を目指している。

加えて、海外展開も始まった。カリブ海の人口10万人規模の国アンディグア・バーブーダでは降雨量の減少に伴う慢性的な断水が問題となっていたが、同社のシステムにより家単位での水供給が実現しつつある。「水がボトルネックとなって成長が止まる地域を支えたい」と力を込める。

Water 2040 Fund 官民連携の新モデル

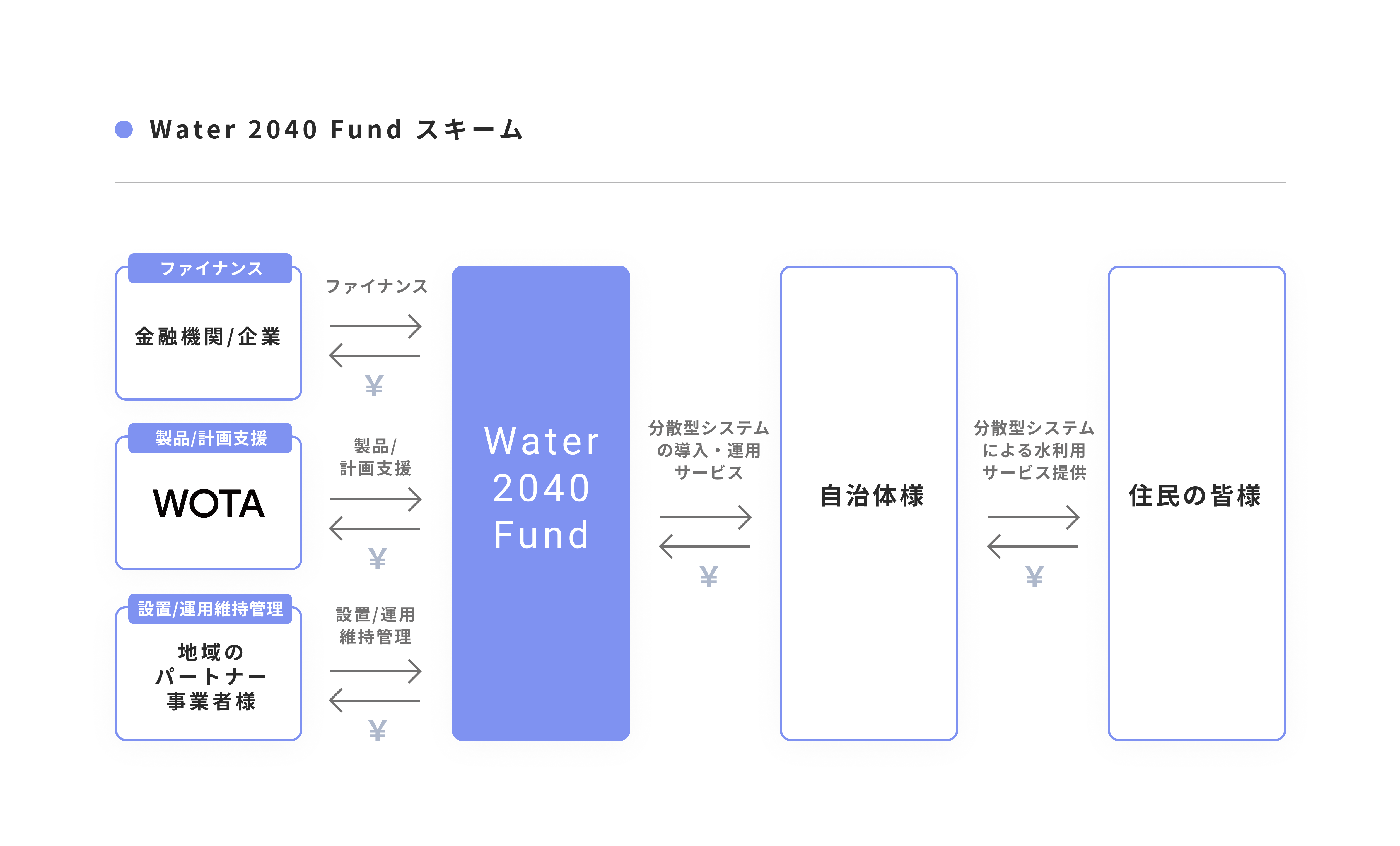

2025年に発表した「Water 2040 Fund」の狙いは、過疎などの課題を抱える地域においても官民連携を実現することにある。政府は、上下水道の分散型システムに加えて、水インフラ分野における官民連携を推進しているが、上下水道事業の採算の厳しい過疎地域では民間資本を呼び込むのが難しい現状がある。前田氏は「分散型システムを使うことで、財政的に厳しい地域においても採算の改善が見込めると、そのような地域でも官民連携が進み、人口減少時代の上下水道システムを再構築していくことができると考える。将来的には地域の企業や金融機関が出資し、資金も地域内で循環する形をつくりたい」と狙いを語る。

WOTA株式会社提供

分散型インフラの特徴は、普及が進むほどコストが下がる点にある。「分散型は導入するほどコストが下がり、やればやるほど市場は拡大する。事業を続けていけば、より多くの人々の役に立てる。最終的には世界の人々の役に立てる」と強調する。

2050年には世界の大都市の半数が水不足に直面し、50億人もの人々が充分に水を得られなくなるという予測もある。前田氏は「資本の回転の物理的限界が問題規模に対してはるかに小さい。当社だけではなく、色々なプレイヤーがバリューチェーンの各レベルで、分散型インフラの事業に参加できるようにしていきたい。現在は、販売、保守はビジネスパートナーと一緒に進めている。今後は製造、設計も世界中のメーカーができるよう広げていきたい。さらにはこういったシステムを活用して、社会的なメリットを生み出して、その対価を得るという水の事業をファイナンスから事業経営・運営まで、色々な地域で自立的に進めていけるようにしていきたい。」と語る。

人材と組織観 「実存」を尊重する経営

WOTAの経営哲学は明快である。「すべての意思決定は水問題解決の最善・最速であるべきだ」と前田氏は断言する。

水問題解決への純度を強化する人材像は三つに整理される。

一つ目に世のため人のために生きたいという情熱、二つ目に世界一・世界初を目指すイノベーション志向、三つ目に世界中の人とつながり理解したいという好奇心だ。このどれかを持つ人材であれば、社会課題解決型事業を推進できると考える。

組織運営の考え方にも特徴がある。「部分最適と全体最適を両立させ、個々の実存を尊重する」との方針である。そのためには、少なくとも経営層が一人ひとりの実存を理解することが重要であると言う。そこで同社は、社員が一定の規模を超えたら分社化し、責任を持った経営層が現場ごとに個々の実存を重視したマネジメントする体制を志向している。

「持たざる者として何を成すべきかを問い続け、水問題解決の会社であり続けたい」と前田氏は語る。その言葉通り、同社は利害や既存モデルにとらわれず、社会課題解決を純粋に追求する企業文化を築いている。

防災事業におけるWOSH/BOXでの実績を起点に、住宅や海外市場に挑み、さらに過疎などの課題を抱える地域における新たな官民連携モデルの構築を目指すWOTA株式会社。従来の上下水道が「建設型インフラ」として社会を支えてきたのに対し、WOTAは「製造業型インフラ」として新しい補完的な仕組みを提示する。その姿勢は、分散型水循環システムの可能性を社会課題解決と事業性の両面で示し、日本発の技術が世界の水危機を変革する未来を切り拓いている。

前田 瑶介(WOTA株式会社 代表取締役兼 CEO)

徳島県出身。東京大学工学部建築学科卒業、同大学院工学系研究科建築学専攻(修士課程)修了。小学生の頃から生物学研究を開始し、中学生で水問題に関心を持ったことをきっかけに、高校時代に水処理の研究を実施。大学では都市インフラや途上国スラムの生活環境を、大学院では住宅設備(給排水衛生設備)を研究。ほか、デジタルアートなどのセンサー開発・制御開発に従事。WOTA CEOとして、水問題の構造的解決を目指す。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内