脱炭素を難問にしない 30年先を見据えた企業変革

「脱炭素は、決して難問ではない」。そう語るのはレジル株式会社・丹治保積社長。社名変更、上場、そして異例のTOBへ。激しい変化を重ねる同社が見据えるのは、創業以来の事業を進化させる「次の30年」だ。電力事業の伝統を礎に、社会課題を解決する構想とは。

社会課題を「仕組み」で解決する

「脱炭素を難問にしない」という哲学

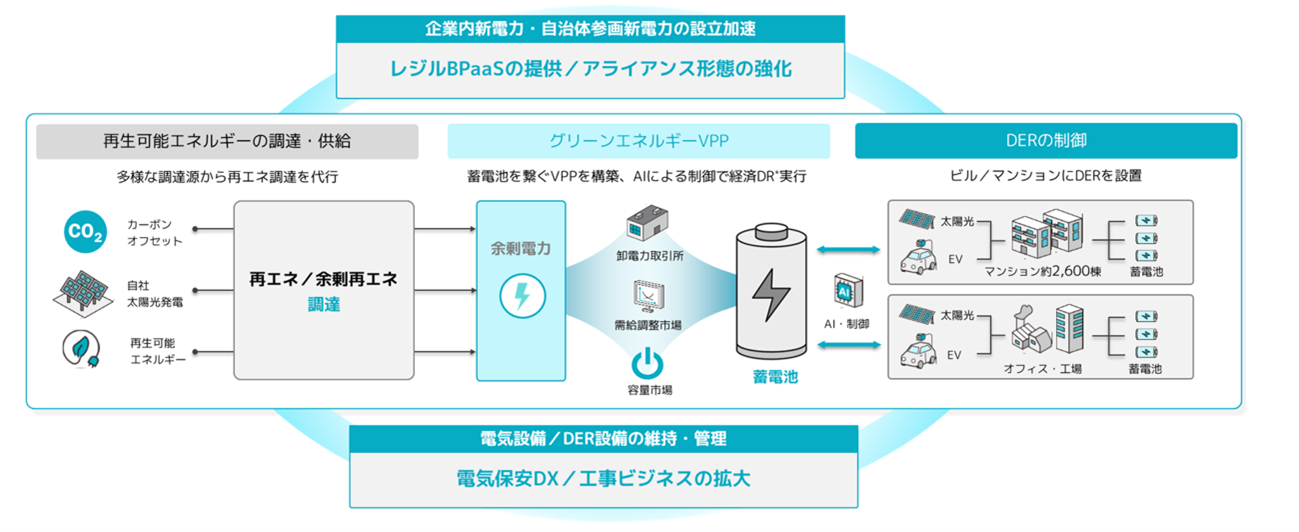

「脱炭素を難問として捉えない世界を作りたい」。レジルの丹治保積社長は、こう語る。世界が気候変動対策の加速を迫られる中、多くの企業や自治体にとって、脱炭素は「コスト増」や「規制対応」といった重い負担としてのしかかる。しかし、レジルが掲げるのはその逆転の発想だ。住民や企業が特別な努力や我慢をすることなく、ごく自然にサービスを利用するだけで、気づかぬうちに社会全体の脱炭素が実現していく。同社はこれを「無意識の脱炭素」と呼ぶ。その哲学を支える事業の柱は四つ。集合住宅向けの「一括受電・防災サービス」、法人向けの「再生可能エネルギー小売」、自治体新電力を支える「エネルギーDX」、そして「電気保安・工事」。これらを統合した独自の「分散型エネルギープラットフォーム」は、利用者に利便性やコスト削減という直接的な恩恵をもたらしながら、社会全体の脱炭素を力強く推進する。理念とビジネスを両立させる仕組みの設計こそ、レジルの存在意義なのである。

社名変更と文化改革が示す

“電力会社の呪縛”からの解放

レジルの歩みは、挑戦と変革の連続だ。かつて「中央電力」の名で知られた同社は、集合住宅の一括受電サービスを武器に30年という歴史を築いてきた。しかし、丹治社長が2021年に就任したとき、会社は大きな岐路に立たされていた。毎朝8時45分から始まる全社集会、細かく規定された服装、画一的な働き方。それらは長年培われた良き伝統である一方、新しい発想やDXのような現代的な取り組みを阻む足かせにもなっていた。丹治社長は、まず企業文化の改革から着手した。全社朝礼を廃止し、スーパーフレックスとリモート勤務を大胆に導入。服装も自由化し、管理ではなく社員一人ひとりの自律性を尊重する姿勢を明確にした。「社員を信じる。だから君たちも自分の事業を信じてほしい」。そのメッセージをさらに確固たるものにしたのが、社名を「レジル」へと変更したことだ。「『電力会社だからできない』という見えない呪縛から社員を解き放ちたかった」。文化と名称の刷新は、社員の意識を過去から未来へと向かわせるための重要な布石だった。

30年の伝統を超えて

“次の30年”を生き抜く

丹治社長が繰り返し口にするのが「30年」という時間軸だ。「30年続いてきた伝統ある会社でしたが、このままでは次の30年はもたないだろう、という危機感がありました」。創業以来の事業モデルは盤石に見えたが、社員の中には「このビジネスモデルは社会にとって本当に良いものなのだろうか」という迷いが静かに広がっていた。それは、多くの日本企業が直面する「自社の事業を心から信じきれない」という根深い課題の表れでもあった。そこで社長は、会社が持つ資源や技術を再評価し、社会の変化に合わせて事業を進化させる道を選んだ。既存の一括受電サービスに防災機能を加え、さらには太陽光発電や蓄電池を連携させ、地域全体で電力の需給バランスを調整する「VPP(仮想発電所)」へと展開する。それは過去の延長線上にある改善ではなく、未来を切り拓くための必然の進化だった。「次の30年も続く会社にすること。それが僕の役割です」。その言葉に、第二創業を担う経営者の決意が凝縮されている。

「誰も損しない」から

「社会を良くする」へ

レジルの事業の原点は、シンプルながら画期的な「誰も損しないモデル」にある。マンション一棟の電気をまとめて電力会社から調達することで、各家庭の電気代を下げつつ、同社にも利益が生まれる。この「電気の大家」ともいえる巧みな仕組みは、30年にわたる確かな実績を築き上げた。しかし、丹治社長は現状維持に満足しなかった。一括受電に太陽光パネルや蓄電池を組み合わせれば、防災拠点としての価値や再生可能エネルギーの普及に貢献できる。複数のマンションをネットワークでつなげば、地域社会を支えるVPP(仮想発電所)の中核となる。さらに、法人向けの太陽光発電導入サービス(PPA)や、自治体新電力へのDX支援、電気保安事業まで手がけることで、社会の隅々にエネルギーを最適供給する「分散型エネルギープラットフォーム」を形成する。当初、急進的な構想には社内から抵抗の声も上がった。しかし社長は「目先の利益のためにやるのではない。社会の仕組みとして正しいからやるんだ」と粘り強く説き続けた。小さな成功体験を積み重ねるうち、社員の意識は着実に変わり、壮大な構想は今、現実のものとなりつつある。

上場からTOBへ

第二創業を加速する決断

2024年4月、同社は東証グロース市場への上場を果たした。その目的は、企業の知名度向上と、変革を担う優秀な人材の採用にあった。上場は成功を収め、狙い通り多様なバックグラウンドを持つ人材が集結した。だが、社長の視線はすでにその先にあった。「上場はゴールではなく、あくまで手段。このメンバーとなら、次の未来を必ずつくれるという確信が生まれた」。そして2025年夏、丹治社長は世界的な投資ファンドであるベインキャピタルによるTOB(株式公開買付)に賛同し、株式の非公開化へと舵を切る。上場からわずか1年半での非公開化は、一見すると逆行しているように見える。しかし、その真意は「次の30年」を生き抜くための、より強靭な企業体質への再構築にあった。「自分が4年かけて築いたものを一度壊すには、自分一人の力では足りない。外部の力を借りてでも、徹底的に再構築する」。上場で得た推進力を土台に、さらなる成長の加速装置としてTOBを選んだこの決断は、第二創業にかける並々ならぬ本気度を物語っている。

企業の枠を超え、

地域循環型社会へ

丹治社長の視線は、企業内部の変革だけにとどまらない。その構想の先には、自治体との連携による「地域循環型社会」の実現がある。多くの自治体が脱炭素やエネルギーの地産地消を目指すものの、「専門知識がない」「人手が足りない」といった壁に直面している。レジルはそこに民間の知見とスピードを提供し、勉強会の開催から実証プロジェクトの伴走まで、地域の実情に合わせた支援を展開する。「私たちは、東京から地方の富を吸い上げるようなビジネスがしたいわけではない。本気で地域のためになる仕組みを、住民や自治体の方々と一緒につくりたいのです」。レジルが築くプラットフォームは、もはやマンションや企業といった個別の顧客を対象とするものではない。地域全体を巻き込み、「無意識の脱炭素」を社会の隅々へと広げる巨大な装置となる。社長はインタビューの最後に、改めてこう語った。「次の30年も社会に貢献し続けること。それが私の使命です」。その言葉通り、レジルの構想は決して完成形ではなく、社会の変化とともに進化し続ける。彼らの挑戦は、私たちに新しい未来の理想像を描き出している。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内