デジタル人財の地産地活で地方創生に貢献

少子高齢化に伴い2030年には労働需給ギャップが644万人に達すると予測される。こうした深刻な人材不足に対し、コクー株式会社は「デジタル人財の地産地活モデル」を掲げ、地域に眠る潜在的な労働力、特に女性人財の活躍推進に注力している。地銀や自治体と三位一体となって地域のDXを推進し、新たな雇用創出や経済活性化を目指す同社の取り組みは、地方創生の新たなモデルとしても注目される。本取材では、代表取締役CEO入江雄介氏にその構想と展望を聞いた。

実務スキルで社会を変える

未経験からDX人財育成の新潮流

コクー株式会社は、「一人ひとりが、会社をつくる。一人ひとりが、未来をつくる。」をミッションに2019年に設立された。DX人財サービスからDX人財育成、DXコンサルティングサービスまで事業領域を拡大している。社名であるコクー(COCOO)には、個(CO)が、会社を担う最高執行責任者(COO)として、圧倒的な当事者意識を持って取り組んでいくという基本的な姿勢を、(CO-)には“共に”や“協働”という意味を含んでいる。また、呼称としての「コクー」には、穀物の成長に潤いをもたらす恵みの雨を表す、二十四節気の“穀雨”の意図を乗せ、クライアントの成功を継続的にサポートしていく確かな存在になっていくという強い意志を表している。

前身となる会社の設立時は、高度なITインフラの技術を有する男性エンジニア集団であったというが、現在は、約800名の社員の8割ほどが女性である。「事業を進めていく中で、多くの企業がITエンジニアほどのスキルは必要ないが、一般的な事務作業よりも高度なExcelを中級レベルで活用できる人材を求めていることがわかりました。さらに調査を進めていくと、『手に職をつけたい』と考えている女性が多くいることがわかった。このニーズを繋ぐことで、社会が変わると思った」入江社長は語る。社会全体でも女性活躍が叫ばれ始めた時期と重なり、「女性がイキイキと働き、活躍している社会をつくる」という事業ビジョンを掲げた。ここにDX領域の業務において未経験でもスキルを習得できる独自の仕組みを構築したことが、同社の成長の大きな起点となった。「お客さまのニーズと働き手の想いが重なった。ここを支援することで社会を支えていこうと考えた」と入江氏は振り返る。特徴的な事業のひとつが「EXCEL女子」である。Excelスキルに特化した女性人財が企業の業務改善を支援する事業だ。「デジマ女子」「AI女子」といったブランドも展開し、マーケティングやデータサイエンス、生成AI活用領域にも進出している。入江氏は「時代とともに求められるスキルは変化するが、その都度、ニーズに合わせた新たなサービスを創出していく。それが我々の使命だ」と、今後の展開への決意を語る。

イノベーションを生む組織文化醸成

創業時から貫く経営理念は、社名に込められた「個(CO)が最高執行責任者(COO)として主体的に経営に参画する」という考え方である。この理念への共感を採用基準の中核に据え、「採用力」「育成力」「カルチャーにフィットした人財という三つのコアコンピタンスを磨き上げてきた。その結果、当事者意識を持った人財が主体的に課題解決に取り組む組織文化が確立された。また、女性比率8割という組織構成は、多様性と心理的安全性を生み出し、ボトムアップ型の制度設計を可能にした。現場の声から生まれた制度や仕組みが、さらなる働きやすさを実現する好循環を創出している。現在、従業員約800名を擁する同社では、社員発の新たな取り組みの他、部活動も50ほど展開されている。

「社員が『こんなことをやりたい』と発信したら、それを全力で支援する。それが経営者としての私の役割です」と入江氏は明言する。部活動は部門や世代を超えた交流を促進し、現場の課題や顧客ニーズの共有を加速させる。この横断的なコミュニケーションが、新たなビジネス創出の土壌となっている。入江氏自身も10以上の部活動に参加し、社員との対話から経営のヒントを得ているという。こうした双方向の組織運営が、イノベーションを生み出す原動力となっている。

「デジタル人財の地産地活」で挑む地方創生

コクーが推進する自治体・地銀連携モデル

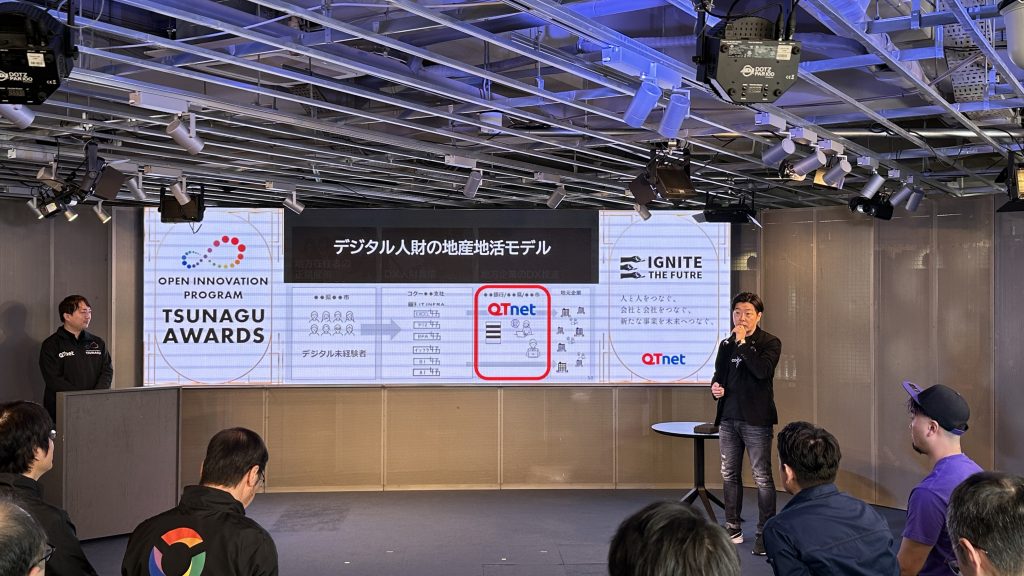

同社は自治体や地銀との連携を通じて、地域DXによる地方創生に取り組んでいる。「日本全体を活性化するためには、地方の再生が不可欠だ。GDPの約7割を占める地方経済が衰退すれば、日本の持続的成長は望めない」と入江氏は危機感を示す。この課題解決に向け、同社は「デジタル人財の地産地活モデル」を推進している。具体的には、地域の未経験者を正社員として採用し、独自の研修プログラムを通じてDX人財へと育成。その後、地域企業に常駐させ、業務改革を現場で支援する仕組みだ。入江氏は「リモート支援や短期派遣では根本的な業務変革は困難である。現場に根ざした伴走型支援こそが、真のデジタルトランスフォーメーションを実現する」と、このモデルの優位性を強調する。

さらに同社は、「2030年、2040年の地域ビジョン」を自治体と共に描き、女性活躍推進やデジタル人材育成を政策として実装する支援も展開している。象徴的な成功事例が福島県磐梯町での取り組みだ。2023年、同町は地域活性化起業人制度を活用し、コクーの20代女性社員をCIO補佐官として登用した。入江氏は「全国の地域活性化起業人の大半が40代男性である中、20代女性が自治体DXの中核を担うのは画期的な事例となった」と、その意義を語る。こうした先進的な取り組みは、地方創生の新たなロールモデルとして全国から注目を集めている。また、同社は20を超える地方銀行との戦略的連携を推進している。地方銀行が持つ地域ネットワークと信頼関係を基盤に、地方銀行のみならず、地域企業のDXを支援する。この金融機関との連携は、地域に根ざした持続可能なデジタル変革の推進力となっている。

地方のピッチイベントでも、コクーの地方創生の取り組みを積極的に発信している

VISION 2030の先を見据える。

地方創生から未来創生へ

同社では未来を見据えた「100年合宿」を実施したという。これは100年後の社会や働き方を構想し、バックキャスティングで現在の戦略を策定する取り組みだ。入江氏は「100年後に正解はないからこそ、自由な発想で議論できる。さらに100年前からの歴史も検証することで、前後200年のスパンで社会変化を捉え、大局的な視点を養うことができる」と、その効果を説明する。同社は2030年までに全国30拠点の設立を目指し、地域DXモデルの水平展開を加速させる。しかし入江氏にとって、このVISION2030は通過点に過ぎない。「最終的に目指すのは、デジタルの力でダイバーシティ&インクルージョンがあたりまえに実現される社会だ」と、より大きなビジョンを掲げ、「構想とはロジックではなくワクワクである。遠い未来を見据え、夢を実現しようとする想いが重要だ」と語る。地域に根ざしたデジタル人財育成と活用――コクーが推進するこのモデルは、人口減少社会における地方創生の新たな解を示している。それは単なる労働力不足の解消ではなく、多様な人材が地域で輝き、新たな価値を創造する未来への道筋である。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り0%

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内