株式会社S.U.N 「すんなりわかる」医療DX支援 看護師経験とSNS発信で貢献

眼科看護師の経験から生まれた「すんなりわかる」AI支援

株式会社S.U.Nの社名には、代表取締役・宮田俊氏の想いが込められている。

「本名は俊ですが、そこから親しみを込めて『すん』と呼ばれるようになりました。また、SNSでの発信活動から『すんなりわかる』という思いを込めて、この社名にしました」と宮田氏は説明する。

同社の事業の原点は、宮田氏のインフルエンサー活動にある。眼科看護師として勤務する中で、眼科自体の認知度の低さを実感し、それを改善する場所を自分で作ろうと考え、インスタグラムでキャッチーなイラストとともに眼科の知識を分かりやすく発信。フォロワーは1万人を超え、現在も発信を継続中。

看護DXアワード2025では、一般社団法人日本男性看護師會代表理事坪田康佑氏と審査員を務めるなど、業界全体への啓蒙活動も行っている。

眼科クリニックでの経験は、現在の事業戦略に大きな影響を与えている。

「一日200人の患者さんに対応しなければならず、3分で1人の患者さんを診る事も珍しくありませんでした。効率化を求められる場所だったんです」。

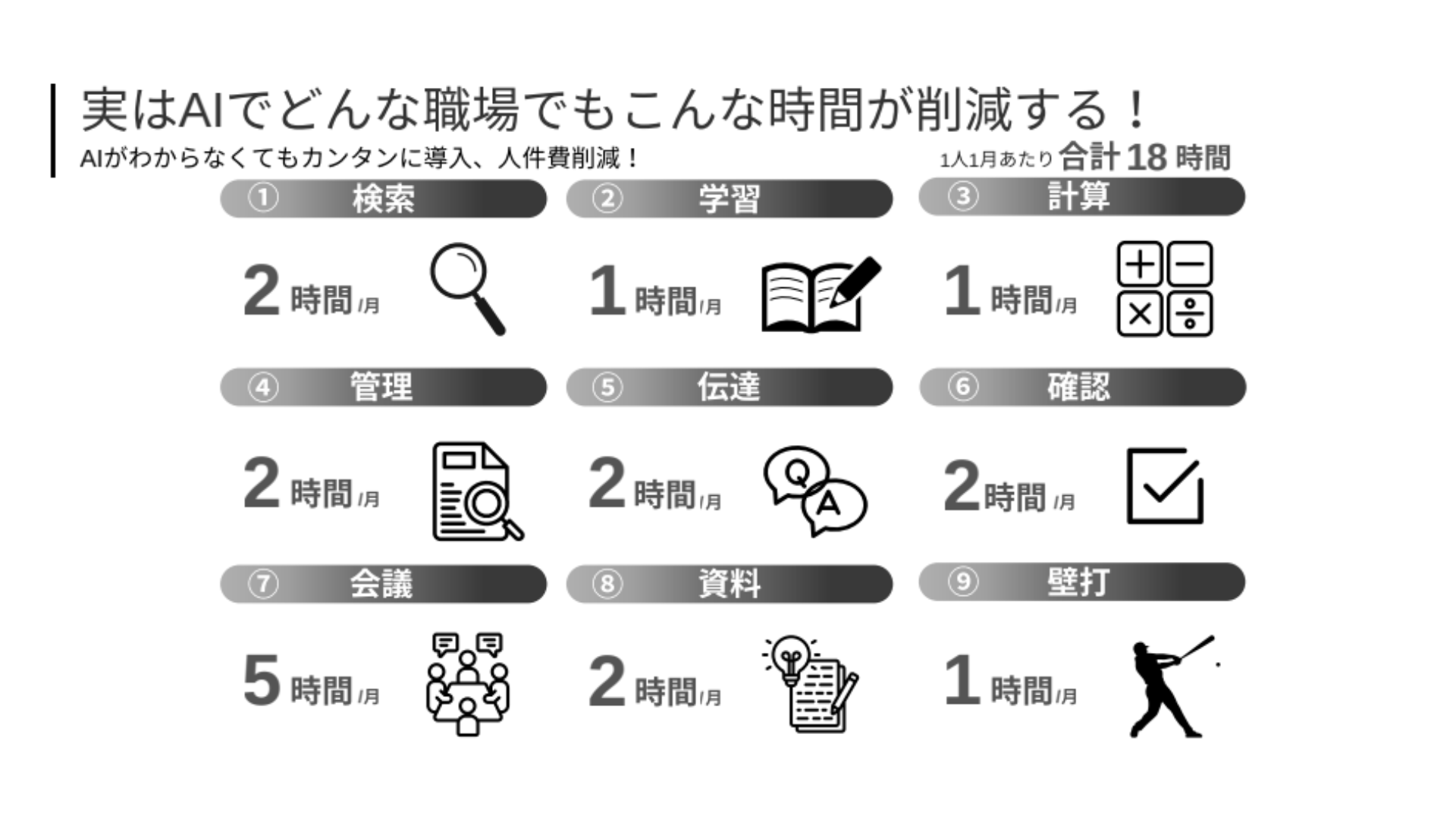

診療報酬の仕組みも含めて経営視点を学んだ宮田氏は、忙しい現場でのデジタル化の可能性を見出し、「まずはIT化、そしてDX化からAI化という段階的なアプローチが重要」との考えを確立した。

「AIを使いたいという方をたくさん見てきましたが、考えるよりも使ってみた方が圧倒的に早いです」と宮田氏は語る。現場の声を聞きながら、実用的なソリューションを提供することで、AI導入の最初のハードルを下げることに注力している。

医療現場の課題を踏まえた段階的なAI導入戦略

医療業界でのAI活用について、宮田氏は明確な方針を持っている。

「AIを入れていい場所と入れてはいけない場所があります」と説明するように、セキュリティや個人情報保護の重要性を強調する。S.U.Nでは、AI導入支援を行っているが、情報セキュリティに関する教育も行っており、実践的に活用できるようサポートを行っている。

「適切な範囲を定めずにAIを導入すれば、個人情報や患者情報の漏洩リスクが高まります」。だからこそ、ルールを決めて小さな範囲から始めることを推奨している。

具体的な導入手法として、議事録作成AIの活用を例に挙げる。

「いきなり大きなAI導入ではなく、まずは身近でイメージしやすいものから始めて、ハードルを下げてもらうことが私の使命です」。このような段階的なアプローチにより、IT化がこれからの組織でも、DX化、AI化への道筋を描くことができるという。

現在の顧客層は医療関係と一般企業が半々の割合だ。

「SNS運用をご活用される方、病院のDX支援、すべて共通しています。結局『人』ということに他なりません。人をどう効率化させるのか、人を集めるのかという点では基本的に変わりません」と宮田氏は自身の事業の共通点を分析する。

「事業を拡大させるには、属人化は避けなければなりません。だからこそ、ノウハウをデータとして蓄積し、自動化する仕組みを作っています」。

動画説明やチャットボット機能なども駆使し、「自動販売機を作るような形」で人に依存しない事業拡大モデルの構築を進めているという。

10年先を見据えた総合窓口としてのポジション確立

今後の展望について、宮田氏は明確なビジョンを描いている。

「私が窓口になって、AIやDXの分野で何か困ったことがあったら、基本的に私に連絡いただければ、どこかしらで必ずつなげるようにするというポジションをしっかりと確立していきたい」と意気込みを語る。

宮田氏の最大の強みは、看護師として現場を知り尽くしていることにある。医療業界の複雑な組織構造や現場のニーズを深く理解しているからこそ、実用的なAI導入支援ができるのだ。「現場の問題点が分からなければ、そもそも変えることは不可能だと思っています」と語る宮田氏は、看護師経験で培った現場感覚を武器に、他社では真似できない価値提供を実現している。

医療業界という伝統的な領域でAI活用を推進する同社の取り組みは、他業界への波及効果も期待される。看護師としての現場経験とSNSでの発信力を組み合わせた独自のアプローチは、今後のDX推進において注目すべき取り組みと言えるだろう。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内