創薬ベンチャーにVCが出資し伴走支援 エコシステム強化に欠かせぬ存在

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年9月10日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

新しい薬や治療法の開発では近年、革新的な基盤技術を持つベンチャー企業(創薬ベンチャー)の存在感が増している。新型コロナウイルス感染症のワクチン開発では、海外の創薬ベンチャーがいち早く成功した。世界で最先端のバイオエコノミー社会を目指す日本においても、創薬ベンチャーを育てていくことが急務だが、企業としての歴史が比較的浅く規模も小さいベンチャーの場合、開発費用をいかに確保するかが課題となる。

そこで期待されるのが、創薬に理解のあるベンチャーキャピタル(ベンチャー投資会社、VC)による投資だ。VCは一般的に未上場企業に出資して株式を取得、出資先のIPO(新規株式公開)やM&A(合併・買収)で株式を売却してリターンを得る。出資先の企業価値が高まるほどリターンも大きくなるため、単に資金を提供するだけでなく、経営戦略などにも積極的に関与する。

今回は、VCが創薬ベンチャーと二人三脚で実用化に向けて取り組んでいる事例を紹介するとともに、政府がVCの出資などを条件に創薬ベンチャーの開発資金を支援し、創薬におけるエコシステムの強化を図る事業を解説する。

グローバルVCが京大発iPSベンチャーを支援

グローバルVC「Eight Roads Ventures Japan(エイトローズベンチャーズジャパン)」の東京都内にあるオフィス。2025年8月、主に創薬ベンチャーへの投資やVCの主導による企業の立ち上げ(Newco Creation)を国内外で行っているプリンシパルの芦田広樹氏と、京都大学発のベンチャーでiPS細胞に由来する細胞療法を開発する「シノビ・セラピューティクス」(京都市)の代表取締役・五ノ坪良輔氏が取材に応じた。

思いを共有するパートナー

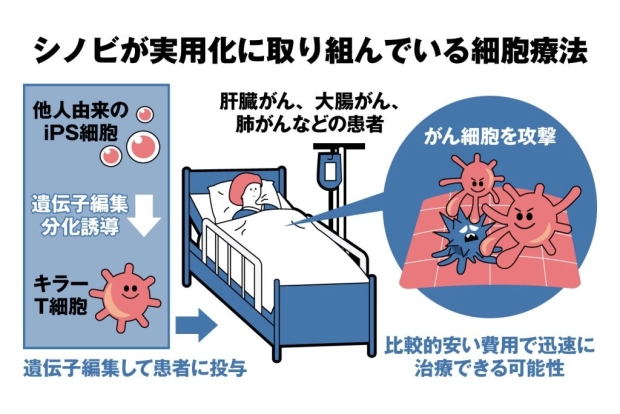

エイトローズベンチャーズジャパンのルーツは、1946年に米ボストンで創業した「Fidelity Investments(フィデリティ・インベストメンツ)」にさかのぼる。以降、50年以上にわたり世界で投資活動を展開し、グループ全体の資産運用残高は2025年6月時点で50億ドル超。創薬や医療といったヘルスケア領域の投資に力を入れているのが特徴だ。「リターンのみを追い求める投資家ではなく、医薬品開発の一端を担うプレイヤーとして活動している」(芦田氏)という 。一方、シノビは、免疫拒絶回避能を持つiPS細胞から、がん細胞を攻撃する「キラーT細胞」を分化誘導する技術を持ち、このT細胞を肝臓がん、大腸がん、肺がんなどの患者に投与する細胞療法の実用化に取り組んでいる。拒絶反応が出ないため患者自身の細胞を原料とする必要がなく、備蓄したiPS細胞を使えることから、治療効果が高い療法をより多くの患者に効率的に届けられると期待されている。

エイトローズはシノビの米国にある親会社の設立を牽引し、米国のグループファンドと共に数十億円規模で出資するほか、役員も派遣。シノビの取締役会や、米国・日本チームとの日々の密なコミュニケーション通じて、経営全般に関与している。両者は、「最先端の細胞医療を世界中の患者に届けたい」という思いを共有する。

米国展開を様々な形で後押し

芦田氏によると、エイトローズは2018年には、後にシノビに社名変更する旧サイアス(京都市)と関係性を築いていた。iPS細胞や免疫分野における有望な投資先の探索をしていたところ、「世界と戦える技術を持ち、かつ、市場が抱えている複数の課題を克服できるポテンシャルがある」と判断、2021年から投資対象として本格的な検討を始めた。

一方、旧サイアス時代から経営に携わっていた五ノ坪氏は、「当時、米国ではiPS関連企業が次々と数億ドル規模で資金調達していた。我々は技術的には先を行っている自信があったが、資金が集まらず、実用化で米企業に先を越されてしまうのではないかと危惧していた」と話す。細胞療法は世界的なニーズが見込まれることもあり、旧サイアスは米国展開を決断。2022年にエイトローズから初めて出資を受けた。以後、旧サイアスは米国の著名な研究者や経営者らを招き、米バイオ企業との合併なども経て現在のシノビの形となった。その過程でも、米国に根差したエイトローズのネットワークや、出資先の経営に主体的に関与するハンズオン支援が生かされたという。

「負の連鎖」を断ち切り、エコシステムの好循環サイクルに乗せる

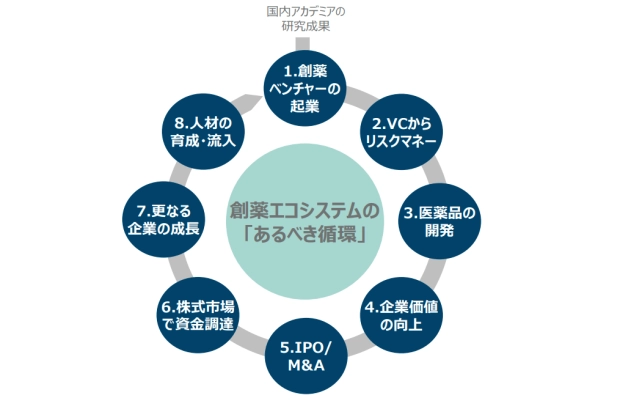

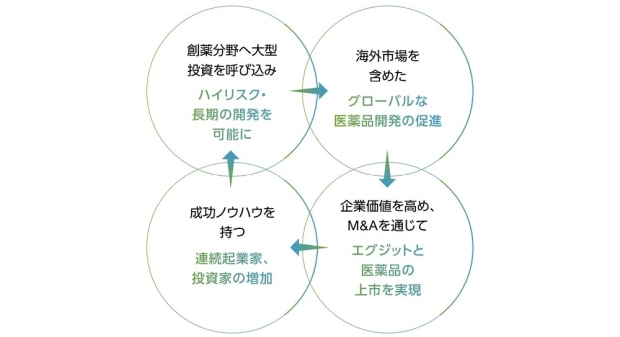

芦田氏はシノビとの一連の取り組みについて、「(日本国内から)クロスボーダーでの活動に移すことで、資金調達の困難さなどの負の連鎖を断ち切り、日本発の創薬ベンチャーであってもエコシステムの好循環サイクルに乗せることができた」と振り返る。エコシステムは生態系を指す言葉だが、ビジネスの世界では一般的に、企業や投資家・金融機関、高度な人材など様々な主体が収益を生み出すために連携・協業する構造を意味する。相乗効果で好循環を作ることができれば、さらに次のビジネスが回り出す。

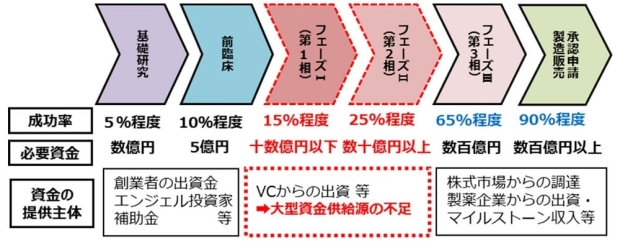

創薬ベンチャーが多額の資金を必要とするワケ

経済産業省によると、創薬ベンチャーはビジネスモデル上、「開発期間が長い」「開発資金が多額」「成功率が低い」「薬事承認されないと売り上げが発生しない」といった特徴があり、事業化の難易度が高い。一方で、特に新薬候補をヒトに投与して有効性や安全性を確認する臨床試験では多額の資金が必要となる。しかし、従来の日本の創薬ベンチャーエコシステムでは、数千万円から数億円程度の資金調達に留まるケースが多かったという。

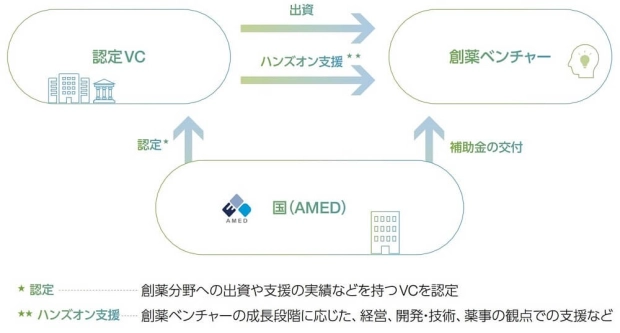

国による支援… 3500億円の基金でVC出資額の2倍相当を補助

こうした状況を受けて、経産省が2021年度に創設したのが「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」だ。事業主体となるAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)に合計で3500億円の基金を設け、創薬ベンチャーに対し、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験などを対象に、AMEDが認定したVC(認定VC)による出資額の2倍相当の開発費を補助する。

認定VCには、出資だけでなく、創薬に特化したハンズオンによるサポート能力や海外での創薬支援経験などが求められ、2025年9月時点で、エイトローズなど国内外の31社が認定されている。一方、補助金の交付対象となる創薬ベンチャーは、事業計画や日本国内への成果の還元などの項目で評価される。公募の結果採択された補助事業課題の数は、エイトローズとシノビの案件も含め37に上る。

国は、グローバル基準での成功例を一つでも多く作ることで、エコシステムの強化・底上げを図りたい考えだ。創薬ベンチャーが十分な売り上げや成長を達成できるよう、日本に加えて海外で事業化する計画についても積極的に支援することにしている。

識者インタビュー 「画期的な施策に期待」

元INCJ(旧産業革新機構)執行役員で、ライフサイエンス分野のベンチャー企業やVCに詳しい芦田耕一氏=写真=に、創薬ベンチャーエコシステムのあり方などについて話を聞いた。

─── 日本ではこれまで、創薬ベンチャーが資金を調達しにくいと言われていました。

創薬には長い時間と多額の費用が必要で、しかもリスクを伴います。これは、ベンチャー企業でもメガ・ファーマと呼ばれる大規模な製薬会社でも、日本でも欧米でも同じです。基礎研究により生み出された開発候補品を動物や培養細胞を用いた非臨床試験やヒトを対象にした臨床試験を経て、安全で効果のある医薬品として承認を取得するプロセスに違いがないからです。そこで、創薬ベンチャーは必要な資金をVCからの出資や株式公開などで調達するわけです。欧米ではライフサイエンス分野に投資するVCが数多くあり、投資する資金も日本とはケタ違いです。日本でも増えているとはいえ、まだまだ大きな差があります。

─── その理由はどこにあるのでしょう。

まず、「VCが出資した創薬ベンチャーが開発に成功し、VCは株式公開やM&Aによる第三者への株式売却で利益を得て、さらに新たな創薬ベンチャーに投資する」というエコシステムの好循環が、米国では他国に先行して数多く生まれていたことが挙げられます。例えば、米国のバイオベンチャーのパイオニアであるジェネンテック社は、1976年の設立から数年で遺伝子組み換え技術を用いたヒトインシュリンの創出に成功。1980年の株式公開では株価が大きく上昇し、ウォール街で注目を集めました。同社の成功などで、米国でのエコシステムが回り始めたのだと思います。

また、ジェネンテックが創出した組み換えヒトインシュリンは世界初の遺伝子組み換え医薬品であるとともに、糖尿病の治療において画期的なものとなりました。日本の創薬ベンチャーではこれほどの創薬例がほとんどなく、投資家に本当の意味での成功例を提示できていません。さらに、創薬ベンチャーを支援するノウハウを持った専門人材がVCや金融機関などにまだ少ない点も指摘できるでしょう。

─── 国による創薬ベンチャーエコシステム強化事業をどう見ていますか。

認定VCによる出資額の2倍相当の開発費を国が補助する、という仕組みは画期的です。例えば、補助対象として申請した開発費が100億円で、その3分の1を認定VCが出資している場合、国からの補助の上限は66億円余りになりますから、金額的に相当なインパクトを持つ施策と言えます。

また、認定VCには海外のVCも含まれ、さらに創薬ベンチャーの海外での開発計画も補助対象とする点も特徴です。創薬ベンチャーが開発する新薬は革新的で、成功すれば世界に展開できる可能性があります。しかし、これまでは日本のアカデミアが作ったシーズをもとに、国内のベンチャーが国内のVCから資金を得て国内で開発にあたり、国内での株式公開を目標とするといった、リソースや戦略が国内に偏る傾向が強かったように思います。

医薬品のエコシステムは本来、グローバルで考えるべきで、世界のエコシステムの一部が日本にあるのだと、私はとらえています。AMEDを通じた支援で一つでも多くの成功例が生まれ、日本でも創薬ベンチャーエコシステムが根付くと同時に、課題であるグローバル化が進むことを期待しています。

元記事へのリンクはこちら

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内