街と人に歓迎されるモビリティプラットフォームを目指して アドトラックの常識を変えるWE TRUCKの挑戦

アドトラック(広告宣伝車)と聞けば、多くの人がネガティブなイメージを抱くのではないだろうか。騒音や景観への懸念、一部の過度な宣伝手法などから、他の屋外広告媒体とは異なり、マイナスの印象を持たれている特殊なメディアとされてきた。しかし、株式会社WE TRUCKは「街と人に歓迎されるモビリティプラットフォーム」という理念を掲げ、この業界の常識を変えようとしている。単なる広告媒体から、AIカメラによる効果測定や広告接触後の行動計測機能を備えたマーケティングサービス、さらには街のインフラとしての社会的役割まで視野に入れた事業展開を目指す同社。理念の進化とともに成長を続ける背景と、その先に描く未来について、代表取締役社長の大野博司氏に話を聞いた。

特殊メディアの可能性を発見

─アドトラック事業を始められた背景と、創業当初の着眼点について教えてください。

事業立ち上げ当初は、「モビリティAIサイネージ」という名称の通り、あくまでサイネージ=広告媒体としての機能に着眼していました。スマートフォンが生活に浸透した現代において、屋外広告全体の訴求力が低下しているという現状において、モビリティとしての広告訴求力に重きを置いたアプローチです。

アドトラックのイメージ

たとえば、信号待ちの際に周囲を見渡しても、多くの人がスマートフォンに目を向けており、駅構内の広告すら視界に入っていないことが多いのが現状です。実際、最寄駅では広告枠の半分以上が空いている状況でした。また、タクシーサイネージでさえも、乗車中はスマートフォンを操作する方が多く、映像を消される場合が多い。

そうした中で、アドトラックは視界に入る強烈な訴求力を持つメディアだと気づきました。ただ同時に、アドトラックには騒音や景観への影響といったネガティブなイメージが根強く、テレビCMや駅広告とは異なる扱いを受けている、いわば特殊なメディアでもあります。

一方で、このネガティブなイメージがあるゆえに、大手企業の参入が進んでおらず、大きな伸びしろと独自性のある市場であるとも感じました。屋外広告は通常、ビルオーナーとの交渉が必要ですが、アドトラックであれば自社車両を活用することで場所を選ばずに展開が可能です。全国展開も自助努力で実現できる可能性があり、非常に魅力的なビジネスモデルだと確信しました。

広告から街のインフラへ理念転換

─単なる広告事業から「モビリティプラットフォーム」へと理念を進化させた経緯は?

事業を始めてから約2年、単なる広告媒体としてのアドトラックにとどまらず、それ以上の可能性があるのではないかと強く感じるようになりました。広告だけにとどまる段階では、社会的意義が限定的です。しかし、「街のインフラ」としての機能を担うことができれば、地域や人々により深く貢献できる。そんな想いが、理念転換の原点でした。

たとえば、街の緊急情報や地域情報をダイレクトに届けるメディアとして、パブリックビューイングとして映画やスポーツを上映することにより人を集め、コミュニティを創生したり、AIカメラによる防犯サポートや、災害時の発電機による電源供給といった、公共性の高い利用も可能です。

こうした発想のもと、「単なる企業収益のための装置ではなく、街と調和し、人に歓迎される存在でありたい」という願いを込めて、私たちはこの車両を「モビリティインパクトプラットフォーム」と名付けました。

実際、クライアントの商業施設周辺での走行時、主婦の方が子どもと一緒に振り返って微笑んでくれたり、「来週こういうイベントがあるんだね」といった自然な会話が生まれたことがありました。その時に、デジタルだけでは届かない、「生活動線の中にあるメディア」ならではの価値を、あらためて実感しました。夏の公園で喉が渇いた時に飲料のプロモーション車両が通れば、実際の購買行動に直結する。スーパー周辺で夕飯時に食品メーカーの提案をすれば、今晩の献立が決まる。そんなシチュエーションとタイミングに切り込める価値があるのです。

デジタルと並列のメディアへ

─既存の屋外広告との差別化や、マーケティング効果の可視化についてはいかがですか?

屋外広告がデジタル広告と同様に扱われない理由の一つは、出稿の煩雑さがあります。デジタル広告であれば、スマートフォン数タップで広告審査まで完了しますが、屋外広告は代理店への問い合わせから、打ち合わせ、見積もり、印刷と多くの工程が必要です。価格を知りたいだけなのに「お問い合わせください」という状況が続いています。

私たちはこの課題を解決するため、ユーザーインターフェースを抜本的に改善し、スマートフォンから数タップで出稿できる屋外広告メディアの構築を目指しています。もう一つの課題が指標の明確化です。従来の屋外広告は「渋谷で1日60万人にリーチ」といった人口ベースの曖昧な推計が主流でした。しかし私どもは、NTTドコモ様との連携により基地局データを活用し、1時間前実際のターゲットがどのエリアにどれだけ存在するかをリアルタイムで可視化できます。

さらにAIカメラ技術で実際の視認数を測定し、ビーコンネットワークと連携した来店計測、WEBアクセス計測による獲得効果の把握も可能にしました。現在は車両走行エリアでの検索数の増加など、デジタル施策との相関関係も継続的に分析しています。

認知から獲得まで一気通貫で担えるメディアとして、私たちは本メディアを、デジタル広告ネットワークの一角に位置づけられる存在に進化させたいと考えています。ある企業様からは「成果報酬でしか広告を出せない。でも、既存のデジタルメディアはもう頭打ち。新たな獲得メディアがあるなら使いたい」という声もいただいています。

大手企業との直接契約が示す手応え

─2年間の事業運営で感じている手応えや、印象的な成功事例を教えてください。

当社の特徴として、広告媒体としては珍しく、約9割がクライアント様との直接契約である点です。大手企業様からの直接フィードバックを得られることで、サービスの改善や価値の実感につながる非常に大きな手応えを感じています。3期目で早くも黒字化を達成し、売上は1.3億円規模まで成長しました。

たとえば、住友不動産様の事例では、商業施設の集客と来店計測において当社のサービスを活用いただきました。地域商圏が限られた店舗型リテールにおいて、非常に高い効果を実感しました。

また、大手EC等の事例では、郊外にある物流倉庫の人材採用プロモーションに活用いただきました。郊外エリアでは従来、折込チラシ程度しか手段がなかった中で、駅や住宅地周辺を中心とした走行訴求により、実際に採用につながる成果が生まれました。

これらの事例から、屋外広告が単なる認知獲得にとどまらず、「行動変容=獲得」までを担えるメディアであることを確信しています。地域をセグメントし、繰り返し接触を重ねることで、興味喚起から行動までを促す強力なタッチポイントとしての可能性を感じています。理系大学周辺だけを走行して理系人材を採用したい、特定エリアだけ求職者が少ないからそこを重点的に訴求したい、といった細かなニーズにも対応できるのが強みです。

全国展開から社会インフラへの道筋

─今後の成長戦略と、街のインフラとしての展開についてお聞かせください。

現在5台体制の当社車両は、今期中に12台体制へと拡大予定です。エリアとしては東京・関東・大阪に加え、名古屋、福岡などの政令都市、そして沖縄への展開を計画しています。沖縄は観光客が多く、車社会でラジオ広告が成立している特殊な市場として注目しています。将来的には全国250~500台の展開を構想しています。1都道府県あたり5~10台規模での運用が現実的だと考えています。

特に注目しているのは、郊外や地方での利活用です。たとえば、町の回覧板代わりに地域情報を配信したり、AIカメラでの安否確認、緊急情報の音声通知など、従来の手段ではカバーしきれなかった機能を補うことが可能です。人口が減少する地域では高齢化が進み、紙の回覧板を回すことすら困難になっています。防災情報が届きづらいといった課題も顕在化しており、音声で注意喚起を行い、玄関前まで情報を届けられる車両の可能性は非常に大きいと感じています。

さらに、顔認識技術を活用した行動ネットワークの構築にも取り組んでいます。個人情報に配慮し、特徴量だけを抽出してマスキング処理を行うことで、「毎日買い物に来ていたおばあちゃんが1日来なかった」といった安否確認にも活用できる可能性があります。

海外展開についても、マレーシアでのテストマーケティングを開始しており、将来的にはヨーロッパ進出も検討しています。東南アジアは渋滞が多く滞留時間が長い、ヨーロッパはLED広告が少ないなど、それぞれの地域特性に合わせた展開を検討しています。モビリティという国境を越えられる媒体だからこそ可能なスケーラブルな展開を、今後も加速させていく計画です。

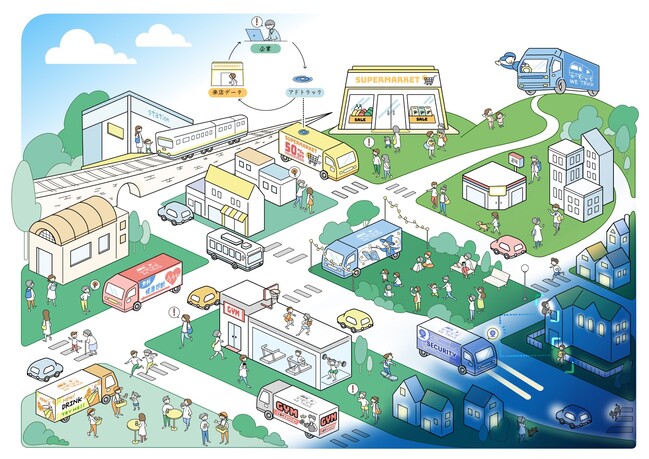

WE TRUCKの目指す社会のイメージ

私たちは、これからも『モビリティインパクトプラットフォーム』として、広告を超えて街や暮らしに新たな価値を届け続けたいと考えています。地域の人々の生活動線に寄り添い、コミュニティ形成や公共性の向上といった社会的役割をさらに広げていくことが、私たちの目指す未来です。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内