少子化と地域の活性化を両立へ 経済産業政策の新機軸で目指す未来

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年8月21日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

【経済産業政策局 産業構造課】に聞く、「経済産業政策の新機軸」で目指す未来像、社会課題へのアプローチ方法とは。

経済産業省という複雑な組織を「解体」して、個々の部署が実施している政策について、現場の中堅・若手職員が説明する「METI解体新書」。今回は、経済産業政策局 産業構造課で、「経済産業政策の新機軸」における地域関係政策のとりまとめや、社会保障関係業務に取り組む小栗 佑子さんに話を聞きました。

少子化対策に資する地域の成長を促す。カギは良質な雇用の創出

── 経済産業政策局のミッションは何ですか。

一言で言うと、経済産業省で実施している産業政策のとりまとめを行う部局です。省内の各局・各担当課で個別の政策を推進していますが、それらを横串で整理し、経済産業省としての政策のあり方を検討することがミッションです。

── その中で産業構造課はどのような業務を担当しているのですか。

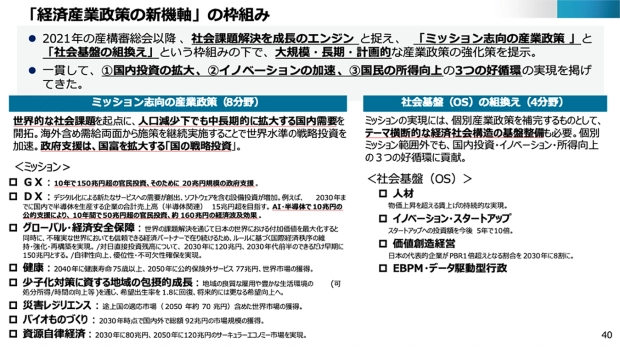

私が所属する産業構造課は、名前の通り産業構造全体を見ながら、その改善を担う部署です。2021年以降は、産業政策の大胆な転換を推し進める「経済産業政策の新機軸」を打ち出しています。過去30年間、日本の経済は停滞してきましたが、世界の潮流も変化してきている中で、産業政策をこれまで通りに進めるのではなく、大転換していくとことが必要だと考えています。具体的には、国内投資の拡大、イノベーションの加速、国民の所得向上という三つの好循環を生み出すことで、人口減少下でもひとりひとりが豊かになれる社会の実現を目指しています。そのために積極的な産業政策を実行するため、担当課を後押ししながら一緒に政策推進に取り組んでいます。

関連記事

60秒早わかり解説 わたしたちの賃金は上がり続けるの?経済産業政策の新機軸ってなに?①

政策特集 経済産業政策の新機軸 その先にある未来

── 小栗さんの担当業務についても教えてください。

私は、新機軸の中でも地域に関するテーマについて担当しています。新機軸では、社会課題解決を成長のエンジンと捉え、8つのミッションと4つの社会基盤の組換えという枠組みで議論してきましたが、ミッションの1つに「少子化対策に資する地域の包摂的成長」があります。少子化は日本社会の大きな問題ですが、その原因として未婚者が増え、希望出生率が低くなっていることが挙げられます。背景には経済的な事情、つまり可処分所得が下がっていることがあると考えています。

この問題に取り組む上で、地域に注目すると、都市部と比べて相対的に子育てがしやすいと言われる場所でもあるので、地域で希望を持って子育てができる環境を整えれば、結果的に希望出生率を上げることに繋げられるのではないかと思います。地方では、若者・特に女性を中心に、都市部へと人口流出が進んでいますが、原因の一つは希望する仕事が地域にないということです。そのため、経済産業省としては地域に良質な雇用を生み出すことが少子化対策のために必要と考え、国内投資を呼び込むために産業立地を推進したり、地域における生活基盤を整え、働きやすい環境を作るためインフラ面も含めた取り組みを幅広く実施しています。

このように、「少子化対策に資する地域の包摂的成長」として、仕事に着目をして地域経済の活性化を目指してきた中で、石破内閣で「地方創生2.0」が立ち上げられました。経済産業省としては、地域で良質なしごとを生み出していく観点から、産業政策と一体となった取組が必要と考えています。こうした背景もあり、「経済産業政策の新機軸」の方向性について有識者にご意見をいただく経済産業政策新機軸部会でも、2024年12月に「新しい地方創生と産業政策の一体的推進」というテーマで議論を行いました。

関連記事

60秒早わかり解説 人手不足でも地域の生活を支えたい!経済産業政策の新機軸ってなに?⑤

── どのような議論をされたのですか。

具体的には、①域外から地域に投資を呼び込むこと、②安心して働き、暮らせる生活環境を作ること、③地域の企業の内発的成長を促す環境をつくることの3つについて、それぞれの課題と政策の方向性を検討しました。新機軸部会で何をテーマとして取り上げるかは産業構造課で考えています。テーマ設定にあたっては、省内の担当課と意見交換をしながら、実際にその分野において何が課題なのか、どういう問題意識でどのような取り組みをしているかを聞いた上で、最終的に何を目的としてどのような枠組みを作るかを議論し、取り上げるテーマを整理していきます。テーマの中で扱う問題意識や大きな政策の方向性の案を産業構造課で作成して、それに紐付く個別の政策を担当課から示してもらいます。経済産業省内の様々な担当課が関連する政策を実施しているので、それらを一体的なテーマの中で構造的に整理し、どのように世の中に向けてメッセージとして出していくかを検討し打ち出していく作業をしました。

── 業務を進めるにあたり苦労した点は。

経済産業省内の政策をまとめて発信していく仕事なので、自分たちだけでできることではないですし、部局横断的なテーマを設定しているため関係する担当課も多岐にわたります。それぞれの担当課とコミュニケーションをしながらまとめていく中では、話を聞いた上で自分たちなりにこうではないかと考え進めているものの、実際に手もとで政策を推進している立場でない難しさというのは常に感じています。他方で、私たちが、広い視野で、各政策を横割りで見て、経済産業省として一つのメッセージを打ち出していくことは、正しく政策意図を伝え、より効果的に政策を進める上でとても重要だと考えています。

医療・介護は重要な経済活動。経済産業省ならではの視点で社会保障問題を考える

── 新機軸以外にも担当されている業務があると伺いました。

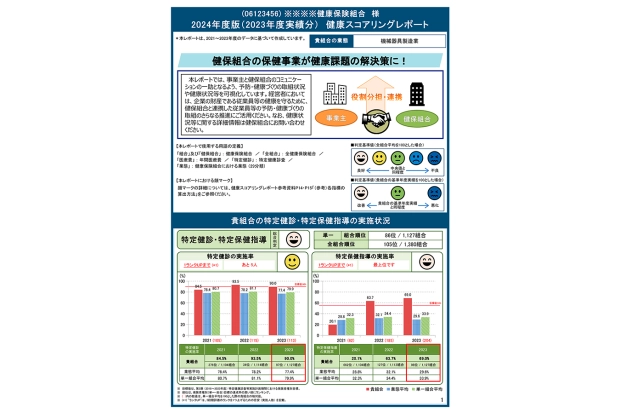

はい。社会保障関係の業務も担当しています。社会保障制度があることによって、広く国民に裨益するものである一方で、所得の再分配がどのように行われているかといった疑問、人口減少により地域での過疎化や人手不足が進んでいる中で、きちんとサービスの提供体制が維持されるのかといった将来不安が生じています。社会保険料の負担や、こうした将来への不安は、個人消費に大きな影響を及ぼすものだと考えています。こうした側面から、社会保障制度自体は厚生労働省の担当ではありますが、産業という側面で見れば、医療や介護はGDPの中でも大きなウエイトを占めている経済活動でもあり、経済産業省としても取り組むべき問題だと感じています。医療・介護分野の産業振興を担う担当課の後押しをすることはもちろん、産業構造課の固有の業務として、健康保険組合向けに、企業と健康保険組合が一緒になって従業員の健康状況を改善するための取り組みをしてもらうためのツール(「健康スコアリングレポート」)を、厚生労働省、日本健康会議と三者連名で発出しています。

── 「健康スコアリングレポート」とはどういったものなのでしょうか。

従業員の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況などを見える化し、各健康保険組合に通知するというものです。スコアリングレポートを活用して、企業と健保組合が連携するコラボヘルスの取組が活性化することより、各企業における従業員の健康増進を図り、企業の生産性向上や医療費の適正化につなげることを目指しています。各健保組合が企業と一緒になって対話をしながら、所属する従業員の健康状態の把握と改善に取り組んでもらうためのコミュニケーションツールとして活用していただきたいと考えています。

前向きな未来を真剣に議論できる場所

── どんなところに仕事の魅力を感じていますか。

現在の仕事は、本当に必要な社会課題の解決に取り組むことができるものだと感じています。今世の中で何が起こっていて、その課題を解決するために何が必要かを根本的なところから考えることが求められているし、思いきり取り組める環境であることに魅力を感じています。私自身、世の中の社会課題をどうすれば解決できるのか突き詰めて考えたいと思い経済産業省を志したので、今まさにやりたかったことができる環境にあると思います。もちろん難しさもあり、相当な知識をつけ、多くの人の話を聞いた上で考える必要がありますし、どこまで行ってもこれという正解が見出せるものではないので、苦しむこともあります。ただ、それがここでしかできない仕事のやりがいにつながっていると思います。経済産業政策の新機軸も前向きな未来を描くことを大事にしています。理想ばかり並べていると言われるかもしれませんが、実現すれば本当に良い社会になると確信していますし、そのための道筋を上司や同僚と真剣に議論することは、とてもやりがいがあります。

── 「前向きな未来」を実現させたいですね。

社会保障についても、若い世代は将来の持続性に悲観的になることもあると思うのですが、産業として考えた時には、医療や介護はとても重要な産業で、地域の雇用を支えているという点でも経済的な貢献をしていることを考えると、悪い側面だけではないと思うんです。こうした情報はなかなか世の中には広がりにくいですが、経済産業省として引き続き取り組み、後押ししていく必要があると考えています。若年層が将来に対して明るい未来を思い描けるようにしていきたいです。また、医療・介護は女性が雇用の多くを占めていますが、女性として働き続けるためには様々な苦労があることを私自身も感じている中で、このような課題に対して偏りなく考え、向き合っていきたいと思っています。経済産業省の職員として、このような考えで取り組んでいることをぜひ知ってもらえたら嬉しいなと思います。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内