ロボット・ドローン先進地福島 RTF拠点に産業集積と世界発信を推進

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年7月29日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

福島県では震災前のなりわいの再建と同時に、今後の日本経済の成長エンジンとして期待される新たな産業創出に向けた動きが活発化している。ロボット・ドローン分野もその一つ。研究開発などの中核を担っているのが「福島ロボットテストフィールド(RTF)」だ。

企業や研究機関などが拠点を構え、廃炉作業や災害時、宇宙空間など過酷な環境下で活動できる高機動性ロボット、長時間飛行が可能な高機能ドローン、自律移動型ロボットなどの開発を進めている。

産業復興の柱として政府と福島県が定めた「福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)」は、社会実装に向けた「実証の聖地」として、ロボット・ドローン分野を中心に福島県の太平洋側地域、浜通りへの産業集積を加速化させる青写真を描いている。「ロボット・ドローン先進地 福島」の現在地を探った。

「世界に類を見ない施設」福島ロボットテストフィールド

RTFは、2020年3月に全面オープンした。

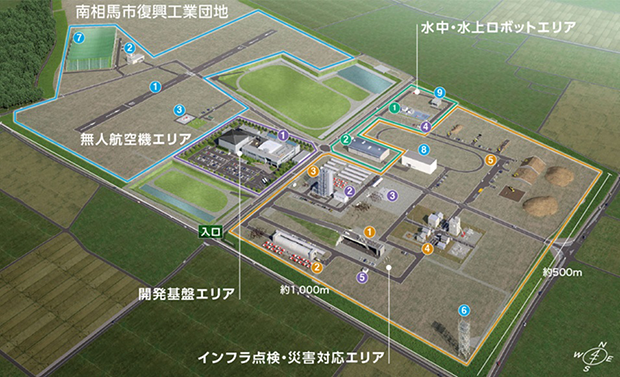

南相馬市と浪江町に施設があり、南相馬市には東京ドーム10個分にあたる約50ha敷地に、陸・海・空で働くロボットやドローンの一大研究開発実証拠点として、様々な関連設備や研究者のための研究棟が整備され、実際の使用環境を再現した性能評価や訓練などが可能となっている。具体的には、ドローンの実証試験や操縦訓練を実施する「無人航空機エリア」、浸水した市街地を再現したフィールドなどがある「水中・水上ロボットエリア」、土砂崩落現場を再現したフィールドや試験用の橋、トンネルなどが整備されている「インフラ点検・災害対応エリア」、研究棟などがある「開発基盤エリア」――で構成されている。

浪江町には無人航空機用の滑走路や格納庫などがあり、南相馬市の施設と結び、長距離飛行試験を実施することもできる。

2025年4月には、福島国際研究教育機構(F-REI)に統合され、研究開発から実証試験まで一貫して取り組める体制が築かれた。F-REIはロボット、エネルギーなど五つの分野で世界トップレベルの研究拠点となることを目指し、2023年に設立された組織だ。

「RTFは陸・海・空ロボットの性能評価や、操縦訓練などができる『世界に類を見ない施設』です。今回F-REIに統合されたことにより、これまでの開発実証拠点の機能を維持・発展させつつ、F-REIの研究開発や産業化、人材育成に関する機能を効果的に発揮できるよう活用していきます」

F-REI広域連携監の村田文夫さんは、こう解説する。

研究開発から社会実装まで。ロボット開発競う世界大会開催も

RTFがスタートして以来、2025年5月までの間に実施された実証試験は1200件以上に上り、浜通りなどに進出してきたロボット関連企業は80社を超える。F-REIに統合されることで、「世界に類を見ない施設」としての機能が、更に高まることが期待されている。

「日進月歩で技術革新が進んでいる中で、利用者のニーズに応えられるよう必要な機能の維持強化に継続的に取り組んでいきます。研究開発を推進し、その成果を社会実装につなげ、新たな産業の創出・集積に結びつけていきたい」と村田さんは、今後を展望する。

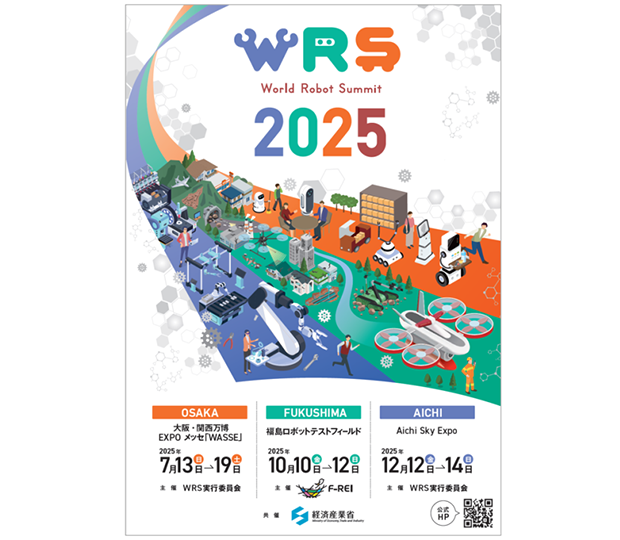

RTFでは2025年10月、F-REI主催で「WRS(World Robot Summit)2025」が開催される。大規模災害など過酷な環境下で活躍するロボットの開発などを競うコンテストだ。F-REIとしては、こうしたイベントなども通じて、ロボット産業の集積拠点としての浜通りの魅力を発信し、地域のにぎわい創出にも貢献していきたい考えだ。

ベンチャー企業「クフウシヤ」。南相馬市を開発拠点とする理由とは

2014年に創業し、自律移動ロボットの開発や協働ロボットのシステムインテグレーションを中心にロボティクス事業を展開しているベンチャー企業「クフウシヤ」(本社・神奈川県相模原市)が南相馬市に拠点を構えたのは2019年2月。

「南相馬に進出を決めた直接のきっかけは、やはり『イノベ構想』が魅力的だったからです」

代表取締役の大西威一郎さんは進出の理由についてこう語り、「実証試験がしやすい」「ものづくりがしやすい」「支援制度が手厚い」の三つのポイントを挙げる。

「第1に、RTFがあるので開発即実証試験が可能です。第2に元々金属加工業者が集積していた地域であり、大企業の厳しい要求水準に応えてきた、優れた技術を持つ中小企業が集まっています。第3に行政からの支援です。我々のようなベンチャー企業のアイデアを実現するための企業とのマッチングやPR、採用支援、知財関係のアドバイスなど、補助金や助成金だけではありません」

その上で、「この地域の企業のみなさんは、震災で筆舌に尽くしがたいダメージを負っており、これまでと同じことをしていては、復興は実現しないという思いを持っておられます。ロボットや航空宇宙など将来有望な分野の仕事については、小ロットや短納期の試作でも快く力を貸そうという気風があるのです」と、大西さんは強調する。

AI+ロボットに福島から挑む!WRSで「南相馬の力を示したい」

クフウシヤは今、AIにより自律移動する四脚ロボットの開発などを、RTFを活用し進めている。

「AI+ロボットで、これから大きな変化が起きます。私たちとしても、AIとロボットを組み合わせる研究開発を続け、注目される存在でありたいし、それを福島の地から発信していきたい」と、大西さんは今後を展望する。

それと共に力を入れているのが、WRS2025への参加だ。2021年の前回大会では、地元の中小ものづくり企業で組織する「南相馬ロボット産業協議会」として参加し準優勝。今回はオール福島として会津大学もチームに加わり、上位入賞をうかがっている。

協議会の下部組織「ロボット開発研究会」会長も務める大西さんは力を込める。

「私たちはWRSを、『南相馬チーム』のロボット製作技術の見本市だと捉えています。野球と一緒で甲子園に出場できなければいろんな人の目に留まることはできません。高みを目指して良い成績を残し、南相馬の技術力を示したいと思っています」

情報通信からドローン事業に進出。「福島三技協」の挑戦

ドローン・ロボット先進地としての福島の「地の利」をいかして、事業を拡大している企業もある。福島市に本社を置く「福島三技協」。元々は情報通信関係の部品製造や保守・点検が主力業務の企業が、大型風力発電の点検用ドローン「Dr.Bee」の開発に着手したのは2019年のことだった。

「我が社は鉄塔の保守・点検業務を請け負っていますが、『鉄塔ができるのなら、大型風力発電機の点検もできるのでは』と、発電事業者から相談されたのがきっかけでした」

福島三技協サービスイノベーション事業本部長の福島雄一さんは、経緯を振り返る。

大型風力発電機には頻繁に落雷が発生する。そのため風車の羽根(ブレード)の先端には雷を受けとめるレセプターがあり、ダウンコンダクターを通じて雷の電流を地面に流す仕組みになっている。このダウンコンダクターが断線すると、落雷によって火災や爆発が起こる恐れがあり、定期的な点検が欠かせない。

「当初は、作業員が実際に高所に上って、直接テスターのプローブ(探針)をレセプターにあてて点検していました。『もっと安全、スマート、スピーディーな方法はないか』とメーカーから相談があり、開発に乗り出したのが『Dr.Bee』です」

ロボット先進地の「地の利」を発揮。チーム福島で開発した「Dr.Bee」

開発に着手すると、福島県のロボット産業の先進地としての力が発揮される。

プローブをレセプターに接触させる「ロボットアーム」の開発は福島大学、実証試験への助言・指導は産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所(FREA)、センシング飛行のシステム開発は福島県ハイテクプラザ――など、様々な組織と連携。部品製造には南相馬市を中心に浜通りの企業が関わっている。

基礎研究段階ではRTFを活用して何度も試験飛行を実施。いわき市とも連携協定を結び、市所有の風力発電施設で実証試験を繰り返した。「再生可能エネルギー等事業化実証研究支援事業」、「地域復興実用化開発等促進事業」の補助金も活用した。

「わが社の製品ではありますが、産官学の連携によって『チーム福島』で作り上げたと感じています」と福島さんは語る。その上で、「資金面、技術的な面、法律的な面など様々なアドバイスが受けられ、しかも開発して終わりではなく、どうやって事業としてスタートできるか、社会実装のところまでフォローしてくれる」と、ロボット・ドローン分野での福島の「地の利」を強調する。

洋上風力、海外への進出も視野。根底に復興への思い

2024年度からドローンによる保守・点検事業は本格スタートし、現在2チーム6人で稼働している。現時点では、会社の売り上げに占める割合は1割にも満たないというが、「現在売り上げの約8割を占めている無線通信関係の分野と共に2本柱に育てていきたい」(福島さん)という。

実際、大手大型風力発電機メーカーの協力企業としてサプライヤー登録されるなど、引き合いも相次いでいる。また、将来的には洋上風力発電や海外への進出も視野に入れているという。そして、その根底には復興への思いがある。

「私たちのドローン事業が拡大していけば、部品調達は浜通りなどの業者に協力をお願いすることになります。『Dr.Bee』が普及すればするほど復興にも貢献できるはず。そんな思いで取り組んでいます」

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内