地方企業の技術流出対策強化 各地の経産局がアウトリーチでアドバイス

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年7月16日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

経済安全保障において、日本の戦略的な自律性や不可欠性を高める優れた技術を持つ企業や大学などは全国各地に存在する。地方でも経済安全保障への関心を高め、技術流出対策などの取り組みを強化する必要があり、経済産業省は、全国の地方経済産業局などを通じて、中堅・中小企業経営者らに積極的に情報を提供して支援するアウトリーチの体制を整えている。今回は主に、技術流出対策の重要性と外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき新たに設けられた官民対話スキーム、地方経産局で2025年度から始まった取り組みなどを紹介する。

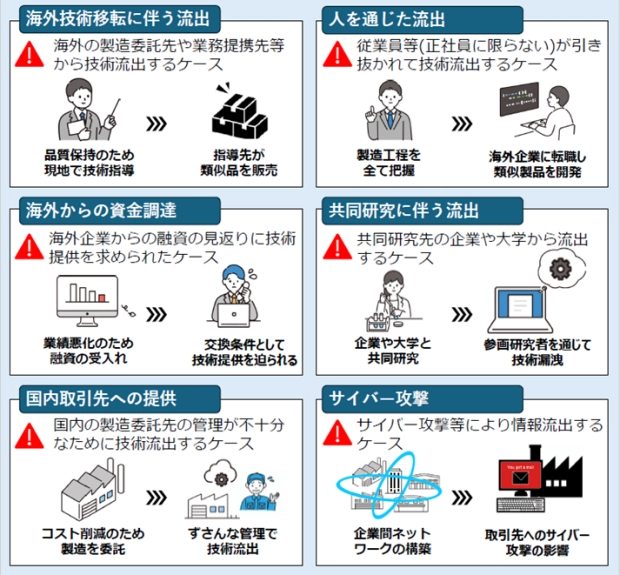

多様化・巧妙化する技術流出

近年、技術流出が多様化・巧妙化している。狙われる技術は国が開発したものに限らない。AIや半導体、素材などの先端分野の研究開発では、民間が主導・先行するケースも多いからだ。このため、優れた技術を持つ企業や大学などは、組織の大小、所在地にかかわらず、日常的な経済活動の中に技術流出のリスクが潜んでいることを認識する必要がある。実際に、生産拠点の海外移転や、財務基盤強化のための海外資本の受け入れ・買収、技術者の引き抜きなどで技術が流出したケースがあるという。

一方で、厳しい国際競争にさらされている民間企業において、生産拠点の海外展開や海外の資本・人材の活用を積極的に行いたいニーズがあるのも事実だ。技術流出を過度に懸念して萎縮するのではなく、経済安全保障上の適切な対策を講じることが求められている。

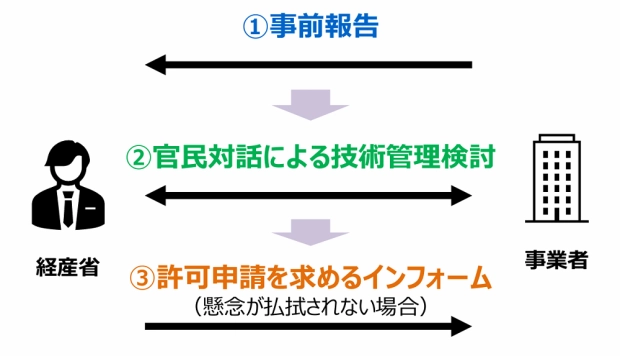

「技術管理強化」で官民対話スキーム創設

技術は、いったん移転されてしまえば、管理の難易度が高くなる。また、移転後に使用する主体や用途が変化し、当初は想定していなかった軍事転用などにつながる懸念もある。このため、安全保障上、管理を強化すべき重要技術を特定した上で、その技術の移転を計画している事業者を対象に、外為法に基づく事前報告義務を課す制度が2024年12月、新たに施行された。事業者から提出された報告書をもとに、経産省が現状や課題を把握・検討、適切な助言を行う。適切な技術管理を徹底することが狙いで、原則として対話を通じた信頼関係のもとで課題解決を目指すスキームだ。

事前報告が必要となる技術は、スマートフォンや自動車などに使われる「積層セラミックコンデンサ(MLCC)」、航空機などに用いられる「炭素繊維」、全固体電池で重要な「固体電解質」など、2025年6月9日時点で15種類。今後も必要に応じて追加される。

外為法による「投資管理」も押さえたい

経産省は、日本に向けた投資活動の自由を確保しながらも、技術流出を含む経済安全保障上の問題に対処するため、外為法に基づく対内直接投資審査制度を関係省庁と運用している。日本企業が外為法で規定する一定の業種を営む場合、この企業に投資をしようとする外国投資家は、一般に投資する前に外為法に基づく届出の提出が必要となる。同法による国の審査を経ずに日本企業の株式取得などの投資が行われた場合は違法となる。国はリスク評価の上、外国投資家による投資を変更・中止するように勧告・命令することがあり得るという制度だ。

経産省貿易経済安全保障局国際投資管理室の豊川宗市郎投資監視係長は、「海外資本の受け入れなどに伴う自社の誇る技術の海外流出リスクの管理策となるため、投資される側の日本企業の経営層にも、対内直接投資審査制度を広く知ってもらいたい」と話す。外国投資家と日本企業の双方へのアウトリーチは今後、さらに活発に行うという。

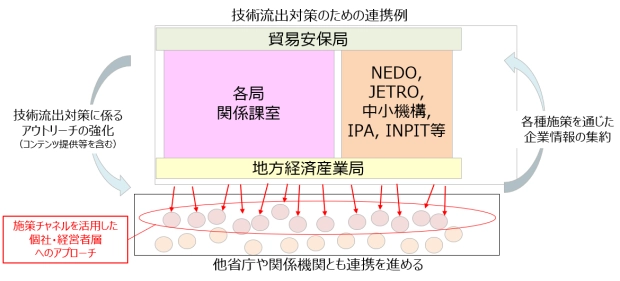

地方経産局のネットワークを活用

官民対話スキームの創設をはじめ、経済安全保障の重要性などの情報を地方の中堅・中小企業や大学などにも積極的に届けて支援につなげるため、経産省は、こうした対象者と接する機会が多い地方経産局や独立行政法人のネットワークの活用と連携強化に取り組んでいる。2025年度は「技術管理」「輸出管理」「投資管理」の3分野の強化をテーマに、モデルとなる複数の地方経産局でパイロットプロジェクトを実施する計画だ。

例えば、技術管理と投資管理の2テーマでプロジェクトに参加する近畿経済産業局(大阪市)は、京都、大阪、奈良の3府県にまたがる「けいはんな学研都市(関西文化学術研究都市)」の企業関係者らを対象にした経済安全保障セミナーを7月23日に、京都府精華町の「けいはんなプラザ」で京都府警と共催で開催する。けいはんな学研都市には研究機関やスタートアップ企業も数多くあることから、海外との共同研究や出資を受ける際に留意すべき技術流出対策の重要性、外為法による官民対話スキームや対内直接投資の審査制度、サイバー攻撃の脅威と対策などについて、それぞれの担当者が専門的な立場から説明する。

開催準備にあたる近畿経産局国際部通商課の仲田ゆり課長補佐は、「これまでは産業振興の観点で管内企業の実務担当者に接する機会が多かったが、今後は『技術流出対策はコストではなく未来への投資である』との考え方を経営者層にもしっかり届けていきたい」と語る。本省でのカウンターパートとなる経産省貿易経済安全保障局技術調査・流出対策室の近藤壮真係長によると、こうしたセミナーは、他の地方経産局でも複数回実施される予定で、対象業種や技術の絞り込みなどの検討が重ねられている。

チェックリスト付き「ガイダンス」や「認証制度」の活用推奨も

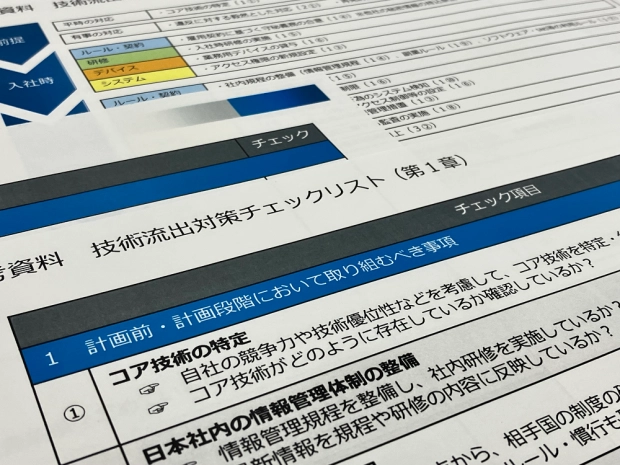

近畿経産局などの地方経産局が管内の企業に活用を薦めているのが、経産省が作成した手引書「技術流出対策ガイダンス」だ。様々なビジネスシーンでどのような技術流出リスクがあるかを整理し、特に、生産拠点の海外進出と、人を通じた技術流出への対応策を紹介するほか、取り組み事項を分かりやすく列挙したチェックリストも掲載している。経産省はまた、経済安全保障上の様々な課題に対する企業の先進的な取り組み事例をまとめた「民間ベストプラクティス集」も作成しており、これらは同省ホームページの経済安全保障政策のページで公開されている。

経産省はさらに、企業の技術管理体制を政府の認定を受けた機関が審査・認証する「技術情報管理認証制度」の利用も促している。認証されると、ものづくり補助金や中小企業新事業進出補助金などの採択審査時に加点されるほか、日本政策金融公庫が実施する中小企業向けのIT関連設備などの導入資金や長期運転資金の融資を特別利率で受けられるといったメリットもある。

YouTubeの経産省チャンネル「metichannel」では、「民間ベストプラクティス集」と「技術情報管理認証制度」について簡単な紹介動画を用意している。

優れた技術を持つ企業やその拠点は、例えば、航空機産業であれば愛知県などの中部地方に、造船業であれば愛媛県や広島県などの瀬戸内海沿岸といったように、地方にも数多くある。経産省は、重要な技術の特定とこれら企業への積極的なアプローチで、官民一体で技術流出対策を推進する。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内