バイオエコノミーが導く 社会課題解決と経済成長の新戦略

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年8月22日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

微生物や動植物の細胞が持つ能力や特性を上手に活用し、人々の暮らしに役立てるバイオテクノロジー。環境にやさしいプラスチックや、新たな治療機会を提供する医薬品や再生医療、食品、航空機燃料などの分野で活用が進み、今後も社会が抱える様々な課題の解決につながる可能性を秘めている。

バイオテクノロジーと生物資源を活用した持続可能な経済社会を拡大させる考え方を「バイオエコノミー」と呼ぶ。政府は、「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現する」との目標を掲げ、ものづくりや一次産業、健康・医療分野などでの市場拡大に取り組んでいる。今回の政策特集では、バイオテクノロジーの動向に加え、創薬ベンチャーへの出資や医薬品・再生医療の製造受託といったバイオ産業を側面から支援する業界などにも光を当てる。初回は、身近な活用例や市場拡大のカギを握る「バイオものづくり」を紹介する。

スターバックスの緑のストロー、バイオマス素材で「復活」

スターバックス コーヒー ジャパン(東京)は2025年、アイスコーヒーなどの冷たいドリンクを店舗で提供する際のストローを、紙製から、植物由来のバイオマス素材を使ったプラスチック製に切り替えた。同社は二酸化炭素の排出削減の観点から、かつて使用していた石油由来のプラスチック製ストローの全廃を進めてきた。その過程で紙製のストローを20年に導入したが、紙製には「時間が経つとドリンクの水分でふやけてしまう」といった課題があった。

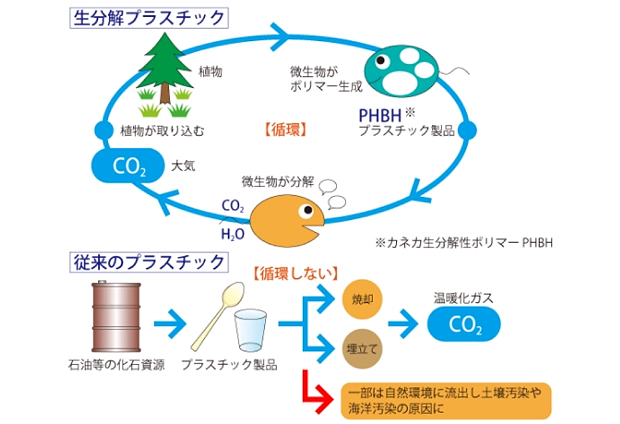

スターバックス コーヒー ジャパンがストローに求める「環境負荷低減」と滑らかな「飲み心地の良さ」を両立し、ブランドを象徴する緑色を採用したプラスチック製ストローの“復活”を支えたのが、総合化学メーカー・カネカ(東京)の生分解性バイオポリマー 「Green Planet®(グリーンプラネット)」 だ。植物油を食べた微生物がエネルギー源としてポリマーを作り出す特性を利用した素材だという。スターバックス コーヒー ジャパンは新しいストローの導入にあたり、「紙製と比べて、ライフサイクル全体で二酸化炭素の排出を低減し、店舗から出るストローの廃棄物量を重量比で半分近く削減できる」とした。また、この素材は、海水や土壌に生息している微生物によって二酸化炭素と水に生分解されるため、海洋マイクロプラスチック問題など環境汚染の解決にも貢献するという。カネカによると、グリーンプラネットは、スターバックス コーヒー ジャパンのストローのほかに、航空会社の機内販売用ショッピングバッグや国際線の機内食の副菜容器、ホテルチェーンの歯ブラシなどでも使用されている。

バイオテクノロジーとは

暮らしに役立つバイオテクノロジーは、「バイオロジー(生物学)」と「テクノロジー(技術)」を合成した言葉だ。ただ、人類はこの言葉が一般的になる前から、微生物や動植物の細胞が持つ能力や特性を生かして暮らしを豊かにしてきた。酒やビール、みそ、チーズ、納豆などの発酵食品、農業や畜産業などでの品種改良、野草からの薬生成などがその例だ。バイオテクノロジーは1970年代以降、細胞融合や遺伝子組換えなどの技術開発を契機に、進展するスピードが速まった。

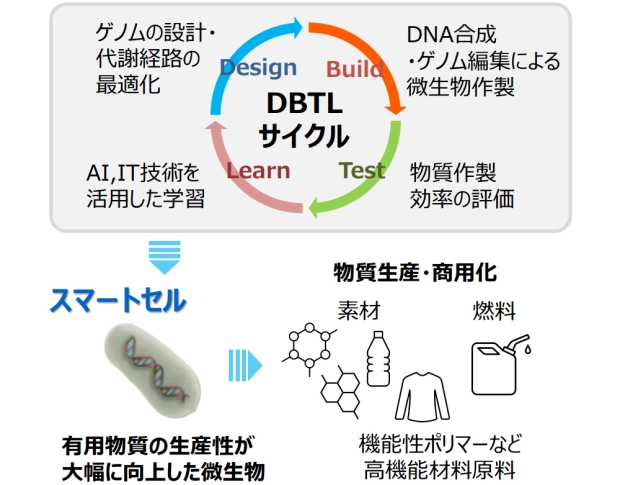

さらに直近10年で、生物の遺伝情報を担うDNA(デオキシリボ核酸)の配列を読み解く機器の性能が向上、生物の設計図全体を示すゲノムの解析にかかるコストや時間の削減が進んだ。AIやITの進展もゲノム配列の「意味」の解明に威力を発揮している。こうした技術革新を背景に、遺伝子配列や代謝経路を設計して生物の機能をデザインする「合成生物学」が急速に進み、有用な物質の生産性が大幅に向上した細胞「スマートセル」を作ることも可能になっている。

注目される「バイオものづくり」

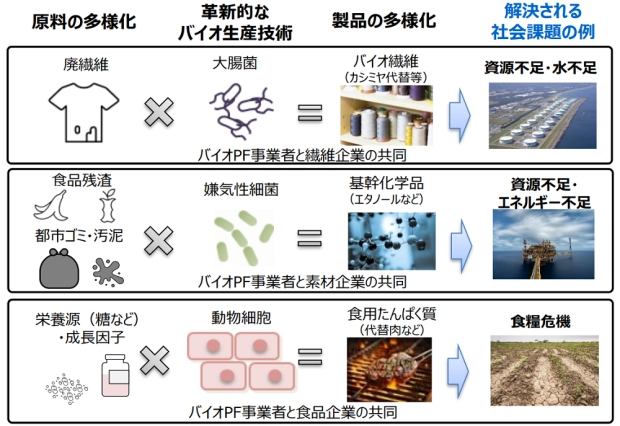

このように、遺伝子技術を活用して、微生物や動植物の細胞によって目的とする物質を生産する「バイオものづくり」が近年、世界中で注目されている。具体的には、生物の代謝機能で有用な物質を生み出す、あるいは細胞自体を増殖させたり高密度化させたりして有用な物質の基礎をつくるもので、化学・素材、燃料、医薬品、繊維、食品など様々な分野で利用されている技術だ。気候変動や食糧・資源の不足、海洋汚染といった社会課題の解決と経済成長の「二兎を追うことができるイノベーション」として、日本政府も強力に推進すべき重要な技術に位置付けている。

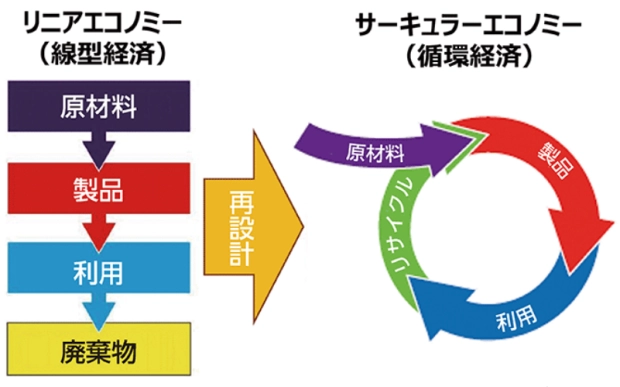

また、原材料から製品を作って利用し廃棄する一方通行の経済社会活動である「リニアエコノミー(線型経済)」から、資源を持続可能な形で利用し廃棄物の発生抑止なども目指す「サーキュラーエコノミー(循環経済)」への移行が世界的な潮流となる中、バイオものづくりへの期待がより一層、高まっている。

日本が強みを生かし、存在感を示せる可能性

バイオものづくりでは、物質の分離、精製、加工といった過程を経て最終製品が出来上がる点で、日本には主に「三つの強み」がある。一つ目は、「豊富な生物資源や遺伝資源を有している」ことだ。日本は気候条件や山や海などの地理的環境が多様で、多くの企業が進出している東南アジアとの連携も容易なことから、バイオマス資源や生物多様性に富んだ遺伝資源にアクセスしやすいという。二つ目は、古くからみそやしょうゆなどを製造しており、「発酵法が発達している」点だ。三つ目は、日本の製造業が長年にわたって強みを発揮してきた「高い製造技術」を有する点だ。

政府は、「バイオものづくり革命推進事業」や「グリーンイノベーション基金事業」において、約4500億円を投じ、バイオものづくりの社会実装に向けた研究開発・実証を支援している。米国や中国で大規模投資が先行するなど国際競争が激しくなっているが、現在は市場が未成熟なだけに、日本が今後、国際的にも存在感を示すことができる素地は十分にある。

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内