『NEXT Innovation Summit 2025』イベントレポート Vol.3

【経営層が語るイノベーション】東芝が挑む、新たなイノベーション創出戦略とは?

東芝・最高デジタル責任者の岡田俊輔氏が登壇し、同社のイノベーション戦略について講演した。東芝は1874年創業の150年企業で、「人と、地球の、明日のために。」という経営理念のもと、多岐に渡る事業を展開している。「私たちは東京電機と芝浦製作所という二つの創業起源を持ち、常に新しいものを生み出すDNAが組織に染みついています」日本初の、モーター、カラーテレビ、日本語対応のワープロ、世界初の、NAND型半導体メモリ、フェーズドアレイ気象レーダ、モビリティ向け軽量・小型・高出力超伝導モーターなどを創出してきた歴史を持つ。

同社のイノベーション戦略の核心は、DE・DX・QXという独自のフレームワークにある。DEは「デジタルエボリューション」を指し、既存事業やバリューチェーン、サプライチェーンのデジタル化による現場改善から顧客関係の変革まで含む。DXは「デジタルトランスフォーメーション」として定義され、プラットフォーム化による新価値創出を意味する。これは単一企業のデジタル化ではなく、複数の企業が参加してより大きな価値を創出するエコシステム構築を目指している。QXは「量子トランスフォーメーション」で、量子技術による次世代産業への投資と展開を表している。

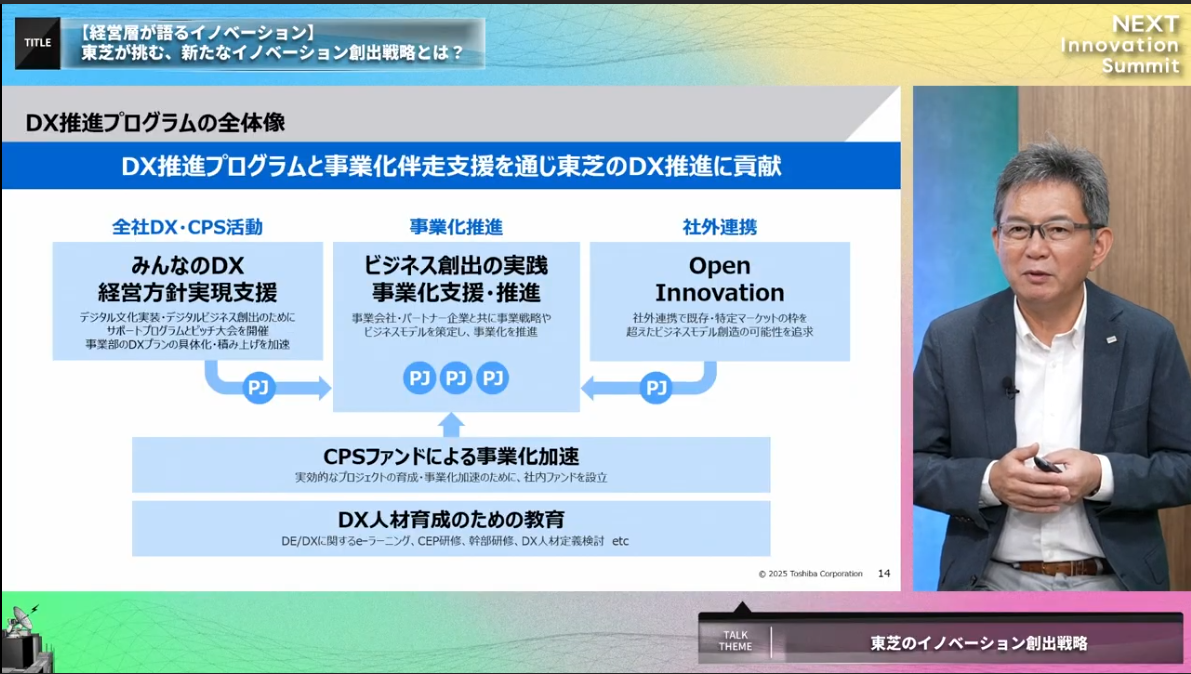

組織的な推進体制として、岡田氏がCDO(最高デジタル責任者)として全社を統括し、各事業部にDSO(デジタル責任者)を配置している。DSO同士の月次ミーティングでベストプラクティス共有と事業横断案件を創出し、全社共通ファンドで投資リスクを分散している。特に注目すべきは全社規模のDX人材育成システムで、経産省標準をベースに企業・自治体横断型コミュニティであるDSMパートナーズ(40社以上)で連携し、東芝グループ国内従業員3.5万人がデジタル人材として登録済みだという。

オープンイノベーション戦略では、従来の社内技術のみの利用から外部公開・共創への大転換を図っている。岡田氏は「この10年で、東芝だけでできる範囲を超えたアイデアを出すことや、スピードを持ってやることは、もう自分たちだけではできないという認識に至りました」と説明する。

年1回開催のアイデアピッチ大会では、7回の実施で330のアイデアから59の継続プロジェクト、20の事業化を実現している。外部スタートアップとの共創プログラムも5回実施し、9件の商用化を達成した。これまで社内で「眠っている技術」として蓄積されていたものを外部に公開し、スタートアップや一般からのアイデア募集を積極的に行っている。

具体的な新価値創出事例として、「気象データサービス」ではレーダ技術を起点に降雨予測サービスや降雹予測サービスを開発し、保険業界との連携まで実現した。交通分野の「どこチケ」は改札機技術から発展し、デジタル乗車券とサービス事業者を連携させるプラットフォームであり、東京メトロにおいてデジタル乗車券機能が採用されサービスを開始している。顔認識AI技術を活用した「カオメタ」はNHK番組など放送業界で収益化を達成し、量子インスパイアード最適化ソリューションは創薬支援と金融取引最適化で順次実用サービスを開始している。

企業文化の変革も重要な要素である。従来は各事業が独立して活動し、目先の業務に集中する傾向があったが、全社eラーニングとアンケート調査により、現在は従業員の90%以上がDXとデータ活用の重要性を認識するに至っている。岡田氏は「利益を上げることと人と地球の明日のために貢献することの両立」を強調し、会社の持続性確保と社会貢献の統合を目指している。

グローバル展開では、海外従業員が約半数を占める規模を活かし、シンガポール、欧州でアイデアピッチ大会を開催し、今後はインドでも予定している。国内外の従業員が一体となってイノベーション活動に参加し、事業展開もシームレスにグローバル対応できる体制を構築している。

最後に東芝の強みとして岡田氏は「素直で真面目な企業文化」を挙げ、方向性が示されれば全社が一丸となって取り組む組織特性があると強調した。

社会課題に挑む、新時代の企業変革ストーリー

「大手企業が迅速な意思決定をできない背景」と「社員レイヤー別の視座・マインドセットの再構築」をテーマにした、TIS・ソーシャルイノベーション事業部インキュベーションセンターディレクターの鈴木松雄氏による講演。モデレーターはSpready・岡本氏が務めた。

同社は約50年前に関西の銀行情報システム部門からスピンアウトした独立系システムインテグレーターで、現在はTISインテックグループとして約6000億円の売上規模を誇る。

ハーバードデータベースの分析によると、ITサービス企業が直面する構造的課題が見えてくる。日本のサービス業成長率は米英と比較して大幅に低迷していることがわかるのだ。1950年代以降、アメリカとイギリスではサービス業の比率が継続的に拡大しているが、日本では全体ボリュームが増加しているものの、サービス業の伸びは停滞している。この背景には製造業重視の歴史的経緯があり、ルールや法律も製造業に合わせて設計されているため、サービス業の成長が阻害されている。

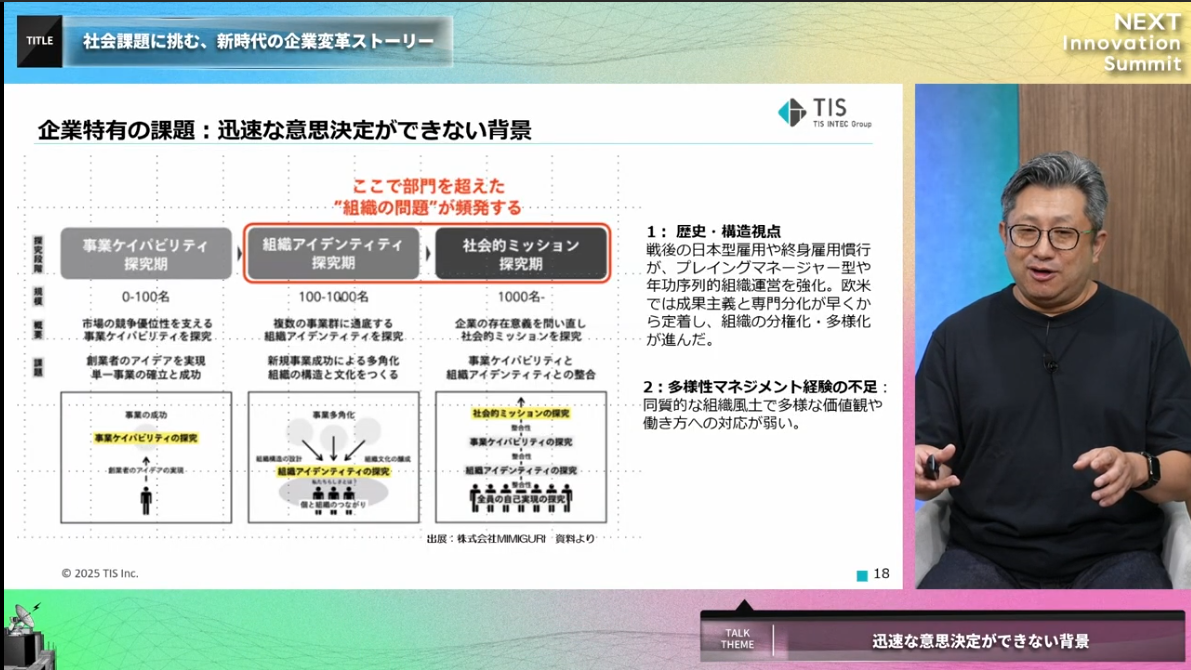

大企業特有の課題として、鈴木氏は組織規模の拡大に伴う意思決定の複雑化がある。「スタートアップでは経営者を中心としたいわば“共感ベース”の迅速な意思決定が可能ですが、大企業になると合議制が強くなり、ステークホルダーの増加により決定プロセスが長期化しがちです」また、同質的な組織風土において多様な価値観や人材へのマネジメント対応面の不足についても述べた。

この課題に対し、鈴木氏は中途入社の人材を「カルティベーター(Cultivator)」として活用する独自のアプローチを提案している。カルティベーターは大企業内でハブ的存在として機能し、「スポーツシューズのクッションのような役割を果たしてもらいたい」と期待するという。ただし、この役割を効果的に機能させるためには、役員やトップがカルティベーターの価値を理解し、適切な権限と評価体系を与えることが不可欠であることを強調した。

また、マネジメント面についてはレイヤー別のマネジメント改革として、各層に対して異なるアプローチを採用している。

経営トップ層に対しては、ISO標準のイノベーションマネジメントシステムとステージゲートプロセスを導入し、新規事業の進捗を可視化している。これまで属人的だった判断プロセスを、国際標準に基づいたフレームワークで体系化することで、経営陣に対して「今どこにいて、何が足りないのか」を明確に示している。大企業では人事異動や役職定年があるため、個人に依存しない仕組みの構築が重要である。

ミドル層に対しては、野中郁次郎氏のSECIモデル(暗黙知と形式知の相互変換理論)を活用している。30代前後のメンバーは自分のやりたいことと会社からの役割のすり合わせが重要で、一対一の対話を通じてモチベーションと会社のミッションを整合させている。併せてOKR(Objectives and Key Results)を導入し、従来のKPIのような売上からのブレークダウンではなく、大きなビジョンに対してメンバーが何をやりたいかを起点とした目標設定を行っている。これによりKPIよりもモチベーションが向上し、個人のスキル向上とマインド向上を両立させている。

ローワ層に対しては、新規事業管理のためのステージゲートシステムを導入している。経験の少ないメンバーに対し、現在の位置、今後の課題、将来の展望を可視化し、次のステージに進むための具体的なアクションを示している。ただし、「管理が過度になるとストレスが増加し、基準が明確すぎるとその範囲内でのパフォーマンスに限定されるため、人に合わせた柔軟性を保つことが重要」と鈴木氏は強調した。

デジタル技術を活用した新規事業創造とは? NEC×Spreadyが仕掛ける、AI伴走型事業企画・事業評価

大手企業の新規事業創造が大きな転換点を迎えている。NECの新規事業創造は2013年頃から本格化したが、当初は「海底から宇宙まで」という幅広い事業領域で培った技術を市場に投入する技術起点のアプローチが中心だった。しかし、「技術起点の事業開発を内製だけでやるとなかなかうまくいかないという課題にあたりました」と同社ビジネスイノベーション統括部・木村匡晶シニアマネージャーは振り返る。

現在NECが推進する「NEC Open Innovation」は、インバウンドとアウトバウンドの二つのアプローチで構成されている。インバウンドでは、NECが主体となって自社技術を活用しつつ、不足するアセットをスタートアップやパートナー企業など外部から調達して事業を創造する。アウトバウンドでは、NECの技術や研究者の知見を外部に提供し、外部企業のイノベーションを加速するというものだ。

NECが開発したAI×オープンイノベーションで開発した新規事業の第一弾が、マーケター向け支援ツール「BestMove」だ。同・小図子武弘シニアマネージャーは「自分たちの商品がどう売ればいいのか、どんな顧客に出せばいいのかを迷っているケースに対して確信を持たせるようなソリューション」と説明する。特徴は、クレジットカードの購買傾向分析データから消費者の趣味嗜好を分析し、商品に適した顧客セグメントを動的に抽出する点にある。NECの独自技術「属性拡張技術」により、数千万人のデータから商品に反応しやすいユーザーを特定し、趣味嗜好ベースでクラスター分析を行う。また、チャット型UIを通じてマーケティング素材をAIが生成し、施策の成功・失敗データを蓄積してナレッジデータベースとして機能する。「ベテランの優秀な方のマーケティング施策立案プロセスを、新人がすぐに把握して、同じような施策をその日に作ることもできる」と小図子氏は語る。実際の導入企業では売上200%向上、アイデア発想期間の大幅短縮(90%削減)などの成果が報告されているという。

NECが次に取り組んだのが、事業開発プロセスにおける評価の課題だった。木村氏は「正解がない中で、事業をもがきながら作っていくところに悩みを感じていた」と振り返る。特に、プロセスの各段階において、評価者によるコメントのばらつきが問題となっていた。「審査者が変わることによって、言われることが違う」と小図子氏も実体験を語る。

本サービスは、264項目の評価軸で企画書を自動診断し、客観性と網羅性を担保した評価を提供する。「事業企画者としては、評価をクリアするために次に何をアクションしなきゃいけないのか、というところで迷わずに済む」と木村氏は説明する。

従来の重労働が効率化され、評価者は本質的な議論に集中でき、事業開発者も「完全主観の好き嫌いレベルでもコメントが入る」状況から脱却して、効率的なブラッシュアップが可能となっている。これらの取り組みで重要なのは、AIが人間を置き換えるのではなく、あくまでサポート役に徹している点だ。木村氏は「AIがジャッジをするのではなくて、その情報をもとに、評価者と企画者が議論してブラッシュアップをし、人間が最終的にジャッジを下す」と強調する。「AIは人を凌駕する万能なものではないので、あくまで人をサポートするもの」という考えで、最終的な判断は人間が行う設計となっている。2025年早々にはAI事業評価サービスの正式リリースが予定されており、8月には先行POCも開始される。

「事業を進めるのは人であって、AIは人が事業を前進させることに集中するためのもの」というモデレーターのSpready・佐古氏の言葉通り、AIの力を借りながらも最終的には人間の創造性と判断力を重視する一連のアプローチは、多くの企業の新規事業開発において新たなスタンダードとなる可能性を秘めている。

あなたの新規事業を前進させるために必要なこと:パナソニックグループがConductive Venturesから学ぶイノベーションの核心とは?

第2プログラムはパナソニックグループのCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)であるConductive Venturesのシニアマネージャー工藤茜子氏と、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ライティング事業部 プロジェクトマネージャー 渡辺健史氏 が登壇した。両氏は、米国におけるイノベーションの最前線から得た知見と、新規事業を成功に導くためのマインドセットについて語った。モデレーターはSpready・佐古氏。

まず工藤氏は、Conductive Venturesとは「成長する事業を生み出し続ける」ことを目指すために存在する組織であると説明した。「ユニークなCVCでして、企業内にありながら独立系VCの仕組みを取り入れています。特徴としてまず『財務リターンファースト』であることが挙げられます」しかし、財務リターンファーストが「オンリー」ではない点も強調した。VCとして公平な立場でスタートアップを評価することで、領域にとらわれず幅広いスタートアップとの接点を持つことが可能になる。これはディスラプションが色々な方向から起こり得る環境下、成長領域を見極めるのに重要な意味を持つ。また、投資家として徹底的に起業家に向き合い、成長に必要な支援をハンズオンで提供し共に成長を目指す関係性であるという。

「また、高い独立性も特徴です。投資基準は明確で意思決定はすべて現地化されており、投資チームはシリコンバレーに根付いたネットワークを持つ専門人員で構成されています。また、戦略バリュー・インサイトの提供も行っています。変化の激しいトレンドや市場の動きを捉え、投資家の視点をパナソニックグループに提供する役割も担っています」このインサイトは、経営層との定期的なコミュニケーションや、リサーチレポート、さらには事業変革を目的としたワークショップやスプリント形式の支援を通じて、事業会社に還元されるという。

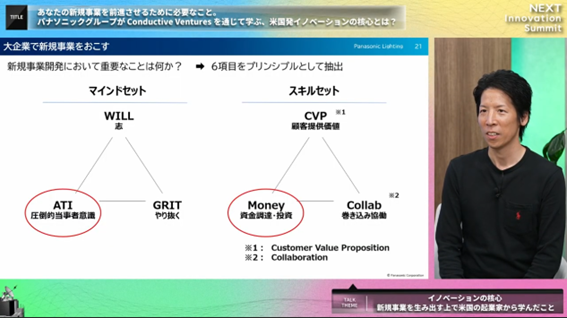

続けて渡辺氏は、大企業で新規事業を起こす際に重要な要素として、マインドセットとスキルセットの2つに分け、次の6項目の原則を提示した。

マインドセット WILL(志:目標設定) GRIT(やり抜く力) ATI(圧倒的当事者意識)

スキルセット CVP(顧客への提供価値)、コラボレーション(社内外の巻き込み)、MONEY(資金)

この中で渡辺氏は特に「ATI」と「資金」に焦点を当てた。

「ATI」と 引用したものと渡辺氏は説明した。新規事業の創出に導くためには、プロジェクトメンバーだけでなく、資金提供者(経営層)や顧客もATIを持つことが不可欠だと強調した。

「資金」については、事業である以上、資金調達は不可欠であり、覚悟、信頼、そして資金の効率的な使い方が問われると述べた。佐古氏からは大企業もスタートアップのようにリスクテイクとリターンを明確にし、出資者を探し、営業をかけるといった活動が必要という指摘も出た。

工藤氏は、日本の新規事業担当者とシリコンバレーの起業家の違いについて、特に利益への向き合い方と、検討のスピード感において差があると指摘。続けて同社が投資する起業家は”Scrappy(根性がある、工夫しながら粘り強く成果を出す人物”だと強調した。「学歴や経歴よりも、その人物が『自分でこれをやり切る』という強い意思を持っているかを重視しています」

渡辺氏も、シリコンバレーの起業家は「顧客への提供価値」に深く突き刺さっていると述べた。「製造業が多い日本では技術起点の思考になりがちですが、特に米国では顧客価値を追求する姿勢が当たり前だと感じます」

今後の挑戦として、工藤氏はインサイト提供から具体的なアクションへの繋がりをさらに強化したいと述べた。事業レビューやワークショップ、社内カンファレンスなどを頻繁に開催し、インサイトを「活かす」ための支援を強化しているという。また、他社の日系企業との連携にも意欲を示した。培ってきたノウハウや知見が、他社のポートフォリオの価値向上に貢献できる可能性を模索していくとした。

渡辺氏は事業サイドとして、会社を大きく変革するようなユニコーン規模のビジネスを作り、社内外に大きな影響力を持つ事業を創出したいという目標を掲げた。

最後に工藤氏は「スタートアップ創業者から学ぶことは本当にたくさんある」と締めくくった。彼らが未知の道を模索しながらも答えを探し続ける姿勢は、あらゆる事業に携わる者にとって重要な学びとなると語った。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り0%

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内