『NEXT Innovation Summit 2025』イベントレポート Vol.1

”新規事業創出”はどんな組織でも誰でも実現できる!

タカラスタンダードに学ぶ新規事業創出の秘訣とは?

新規事業創出に取り組む企業は増えているが、推進する人材や組織体制の整備に悩む企業も多い。そんな中、住宅設備機器メーカーのタカラスタンダード・ビジネスディベロップメント本部・新規事業企画グループリーダー・シニアマネージャーの夜久裕威氏は、「どんな組織でも誰でも実現できる」と語る。

同社が新規事業に本格参入する背景には、人口減少により新築市場が減っていく住設業界の構造的な危機感があるという。

1912年創業の同社は、1962年に世界初のホーロー製キッチンを開発して以来、水回り設備で地位を築いてきた。「しかし、「ネクストイノベーションにつながる50年永続できる新規ビジネスである第二創業」の創出が求められています」(夜久氏)

同社は過去に2回新規事業のプロジェクトに挑戦したが、いずれも具現化に至らなかった。夜久氏はその要因を「風土がない、習慣がない、リソースがない、ノウハウもない」と分析する。「アイデアは出てきたが、やる人とやり方がない」という反省から、現在は以下の3要素を融合させているという。

1.仕組みづくり:専門部署「ビジネスデベロップメント本部」を新設し、企画職と営業職が協働する体制を構築。

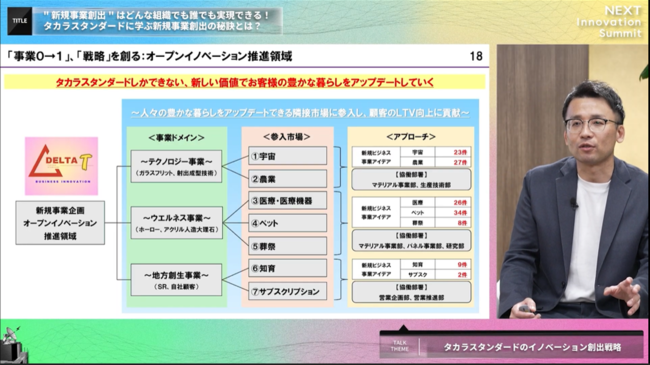

2.戦略の明確化:自社の技術アセットを発掘し、「暮らしをアップデートする事業」として方向性を定義。

3.事業の0→1創出:「パッション」を普遍的要素として位置づけ、顧客起点での事業開発を徹底。

新規事業戦略の核となったのは、自社の技術アセットの再発見だった。夜久氏は半年間をかけて全国の工場を回り、「素材であるガラスフリットを初め、人の生活の基礎領域である衣食住全部に波及できるアセットを同社は持っている」ことを発見した。

興味深いのは、「社員も知らなかった」ほど多様な技術的可能性が眠っていたことだ。結果として宇宙・農業・医療・ペット・葬祭・知育・サブスクという7つの市場テーマと3つの事業ドメインでの展開が可能であることが判明した。

人財面においては「新規事業の専門人財は社内では作れない。自身もキャリア入社してまだ約2年ちょっとであり、前職もマーケティングの畑違いであり、新規事業の専門人財ではない。しかし新しいことにチャレンジする起業家精神を持つ人財は、確実に生み出せます」と語る。この考えのもと、同社は独自の人財育成・発掘戦略を展開している。単なる制度的な募集ではなく、パッションを込めたメッセージで志の高い人財の本能にアプローチするというものだ。面接では「言語化能力と共感力」の2つのスキルを重視し、新規事業に必要な総合格闘技的な能力を、この2つの基準で見極めるという。ちなみに余談だが、合否の連絡もすべて夜久氏が対応し、特に今回はご縁がなかった人財には自分の口からしっかり説明し、サポーターとしての関係構築にも築き上げている。

夜久氏は「茹で卵理論」を提唱し、白身(パッション)と黄身(スキル)の化学反応が重要だと説く。「私が『新規事業は誰でもできる』と強調する理由として、これらは生まれ持った才能ではなく、身につけることができるスキルだからです」

夜久氏は新規事業を成功させるために以下の点を重視している。

まず「考えて動く(考動力)」ことの重要性を説くことだ。「アクションだけでは鉄砲玉。考えて動くことで、突っ込みながら球をよけることができる」として、思考を伴った行動の重要性を強調する。また、変数と定数の概念も重視している。「自分の力でコントロールできることが変数、できないことが定数」として、新規事業者は変数にのみ集中すべきだと主張。

こうしたマインドセットを具体的な行動に落とし込むため、夜久氏は3つの行動指針を掲げている。「突破力」として目の前の壁を「ぶち破る」こと、「パッション」として「自分が折れたら試合終了」の覚悟を持つこと、そして「ロジック」については経験値として自然に養われるため、最初の2つが重要だと強調した。

ですから皆さん「まず、マインドセットを変えることから始めましょう。『考えて動く』という基盤、つまり自分自身の土台をアップデートすることが重要です。目の前の壁をぶち破る——まずはそこからです」セッションの最後に、夜久氏は視聴者に向けて力を込めた。

スズキのイノベーションの源泉を探る

日本を代表する総合モビリティメーカーであるスズキ。同社の新規事業について、次世代モビリティ事業部スタートアップ事業開発課係長の齊藤直樹氏が講演した。創業者の鈴木道雄氏が「お客様の立場になって価値ある製品を作ろう」という社是に掲げている思いで始めた事業は、当初は織機製造からスタートした。

同社の原点となるエピソードとして、創業の地・浜松の強風に悩む自転車利用者の課題を解決するため、エンジンを搭載した自転車を開発したことが挙げられる。これは現在に至るまで続く「お客様の困りごとを解決する」という企業姿勢の出発点となっている。

同社は2025年2月に発表した新中期経営計画において「生活に密着したインフラモビリティを目指す」ことを掲げている。この背景の一つには、世界的な人口増加に伴う移動需要の拡大と、一方で資源の枯渇や環境負荷といった社会課題が挙げられる。「私たちが移動手段を提供し続けるためには、移動にかかるエネルギーを極小化していかなければなりません」齊藤氏は強調した。

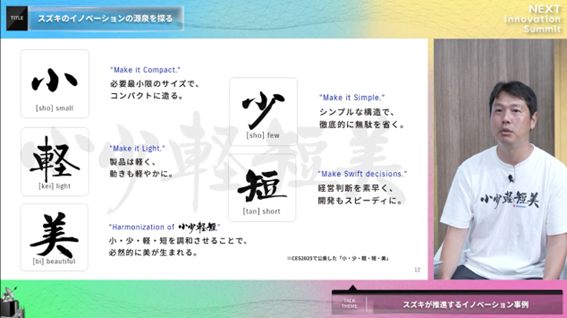

このことに対して活きてくるのが同社の行動理念である「小・少・軽・短・美」だ。単なるスローガンではなく、製品開発から経営判断まで全社に浸透した実践的指針である。

小:必要最小限のサイズで、コンパクトに造る。

少:シンプルな構造で、徹底的に無駄を省く。

軽:製品は軽く、動きも軽やかに。

短:経営判断を素早く、開発もスピーディに。

美:小・少・軽・短を調和させることで、必然的に美が生まれる。

※CES2025で公表した「小・少・軽・短・美」

この「小・少・軽・短・美」が、エネルギー極小化にどのように貢献するのか。齊藤氏は例として車輛重量を挙げた。「スズキの車両は他社と比較して約200kg軽量で、これにより走行時に必要なエネルギーを6%、製造エネルギーを20%削減しています。さらに軽自動車の道路損傷度は普通車の10分の1という数値も示されており、インフラへの負荷軽減にも寄与しています」

この軽量化は単体効果にとどまらず、モーターの小型化→車重軽量化→搭載電池量減少→さらなる軽量化という好循環を生み出しているという。製品レベルの改善が、資源使用量、製造エネルギー、インフラエネルギーの全体最適化につながる設計思想である。

スズキは新領域である次世代モビリティサービス事業において、積極的にスタートアップとの協業を進めている。主要な取り組みとして以下の例を挙げた:

グライドウェイズ社との協業(米国) 小型車両による専用道での隊列走行、自動運転、オンデマンド運行を組み合わせた公共交通システム。2026年にアトランタでのパイロット実証を開始予定。

アプライドEV社との協業(オーストラリア) ジムニーのラダーフレームをベースとした共通プラットフォーム事業。上部の機能部分を用途に応じて変更可能な「足回り」を提供。

小型モビリティプラットフォーム事業 セニアカーの技術を転用した小型台車を用いて、スタートアップと共に宅配ラストワンマイルや自動運転雪かき車等を開発。

同社では「新規事業だから」「既存事業だから」という区別をせず、同じ行動理念・社是に基づいて事業を推進している。これにより新規事業部門と既存事業部門の対立が回避され、社内のコミュニケーションコストが大幅に削減されている。事業説明の際に理念・ビジョンを含めて説明することで、既存事業部門からの協力を得やすい環境が構築されているという。

齊藤氏は「50年後もお客様の生活に寄り添うことを続けているでしょう。手段は車から他のものに変わるかもしれないが、ミッション・ビジョンは変わらないだろう」と展望を語った。

スズキのイノベーション戦略の核心は、イノベーションそのものを目的とせず、一貫した理念に基づいて社会の変化に対応することにある。「小・少・軽・短・美」をはじめとした経営理念が社内OSとして機能していることが、同社をイノベーションカンパニーたらしめる要因であるといえる。

研究開発組織が新規事業に

チャレンジするための環境作りとは

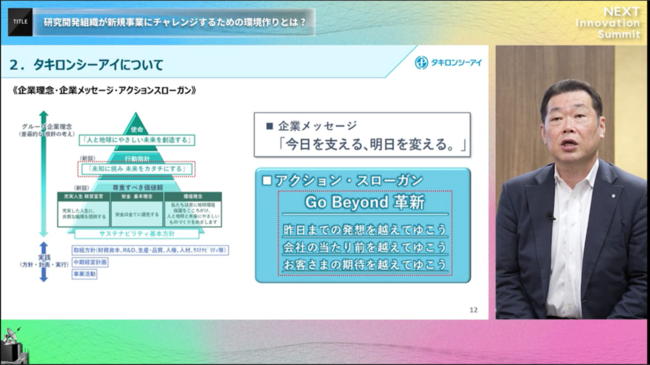

本セミナーでは、タキロンシーアイ・研究開発本部・研究開発企画統括部 部長の住吉大四郎氏を迎え、「研究開発組織の新規事業チャレンジ」をテーマに、実際の取り組みについて語ってもらった。

タキロンシーアイは樹脂加工製品メーカーとして、連結3000名、売上規模約1400億円の企業である。現社長の就任以降、研究開発体制が大幅に強化され、従来の研究開発本部に加え、新事業推進部と新素材新領域開発部(現モビリティ市場開発部)が新設された。さらに2026年4月には兵庫県に新総合研究所を開所予定で、分散している研究開発部隊の統合も示されている。

同社の新規事業創出において住吉氏は、「研究開発部門で3段階、事業部門で3段階の計6段階のデザインレビューシステムを運用しています。初期段階であるファーストステージでのアプローチではAIの活用も行っています」と説明した。

住吉氏と研究開発部長が直接評価を行う初期段階では、9割以上の企画が合格しているという。一見すると甘い評価のようだが、合格の中にもランク分けがなされており、特にランクが低い企画には詳細なブラッシュアップのためのアドバイスが提供される。

評価において特に重視されているのは、合格・不合格を問わず必ず具体的なコメントを提供すること、と住吉氏は強調。合格案件には次のステップに向けた改善点を、不合格案件には明確な理由とリトライに向けたアドバイスを記載している。これにより、若手社員も含めてチャレンジしやすい環境が醸成されている。

新規事業創出を目的として、以下3つの取り組みを挙げた。

1.研究開発のDX推進:生成AIを活用し、企画創出の効率化を実現。従来3ヶ月かかっていた企画立案が数週間で完成するようになった。また、企画の質の底上げと平準化も実現し、経験の浅い担当者でも一定品質の企画が作成可能となった。

2.知財起点の企画創出:知財部と連携し、TRIZ手法*1やIPランドスケープ*2を活用した戦略的な新テーマ創出を推進。自社・他社分析による強みの把握と、注力分野での技術開発テーマの発掘に取り組んでいる。

3.オープンイノベーション推進:大学との共同研究、大手企業やスタートアップとの協業により、自社技術だけでは実現困難な高付加価値テーマの創出を目指している。協業先との初期ディスカッションにおいても、生成AIで作成した企画案を叩き台として活用している。

実際の新規事業創出プロセスでは、発想・草案・調査・プロトタイプ・評価・提案書作成・協業先協議・企画ブラッシュアップという循環的なサイクルが構築されている。各段階で生成AIツールを効果的に活用し、特に調査段階では市場情報データベースやエキスパートインタビューと組み合わせて、多角的な検証を行っている。

「当社はタキロンとシーアイ化成の合併会社で、もともと両社とも変革を良しとする文化がありました。現社長は、そのチャレンジをやり遂げ、形にしていくことを新たに打ち出され、実効性のある変革が加速しています」

住吉部長が実践するチャレンジ文化醸成の具体的アプローチは以下の通りである:

ポジティブ評価の優先:部下からの提案をネガティブ評価から入らず、改善案を一緒に考える姿勢

面白がる姿勢:想定外のアイデアを歓迎し、新たな気づきを価値として捉える

現場との距離感:経営層と現場の橋渡し役として動く

これらの姿勢により、新入社員を含む若手からも積極的な提案が上がる環境が実現している。

「新規事業で苦労している人も多くいると思います。しかし新規事業は最後には“面白がり”やある種の楽観的な考えがないと推進力は生まれてこないと思っています。肩の力を抜きつつ、必要なところはシビアに判断して進めることが大事です。そのようにして新事業を推進されている皆さんとも切磋琢磨していきたいですね」住吉氏は新規事業担当者に向けてエールを送った。

*1 TRIZ:膨大な特許・技術文献を統計的に分析し、革新的な問題解決を促進する発想法と思考プロセスを体系化した理論

*2 IPランドスケープ:知的財産情報を分析して、その結果を経営戦略の策定や企業の意思決定に活用すること

新規事業へのキャリア転身 イントレプレナーとして成果を創出するために

求められるマインドシフト・スキルシフトとは?

各企業が新規事業に力を入れる中、新たに担当に就く人も多い。マツダ・新規事業開発室の別府耕太室長も、開発者から新規事業担当者へ転身したひとりだ。同氏とSpready執行役員・岡本圭氏が「新規事業に必要なマインドシフト」についてセッションを行った。

別府氏はマツダに新卒入社して以来、国内販売、商品戦略、開発責任者、グローバルマーケティングを経て現在の新規事業開発室長に至る。

現在、マツダ新規事業開発室は3つの領域に注力している。「第一にモビリティ領域では、移動に関する困りごと解決を目的とし、車輪の有無やサービス形態にとらわれない幅広いアプローチを取っています。第二に自社技術・技能の他産業展開では、他社の成功事例を参考に、自動車製造で培った技術を他分野に応用する取り組みを進めています。この領域では複数の事業が年内から年明け早期の事業化を目指しており、最も確実性の高い領域です。第三に地域資源(広島)活用では、2024年4月に新設された『地域資産活用チーム』が推進し、広島の企業、観光資源、自然資源を活用した事業創出に取り組み、地域企業からの協力も得て好調なスタートを切っています」

最も成果の出ている自社技術活用領域の成功要因は、「自分たちの手の中にあるケイパビリティ」を活用している点だと述べる。アイデア発見後の実行速度が格段に早く、これが地域資源活用への注力拡大につながっている。一方、モビリティ領域での苦戦は、隣接分野であっても外部環境に依存する要素が多いと別府氏は分析する。

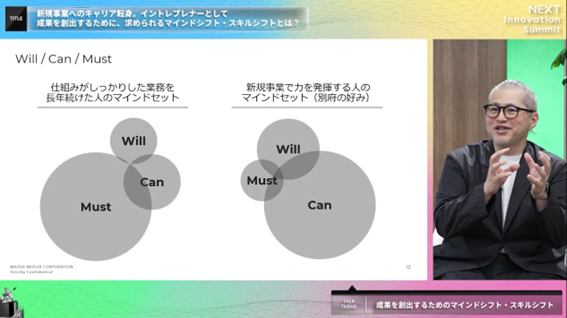

別府氏が人材育成で最も重視するのは、Will-Can-Mustフレームワークの活用である。

従来のマツダでは、自動車産業の特性上「Must(組織の期待・基準)」が非常に大きく、そこに個人の「Can(能力)」を重ねることでパフォーマンスを発揮する構造だった。しかし新規事業では、この順序を「Can→Will→Must」に転換する必要がある。強いCanをベースにWillを育て、その重なる部分でMustを見出していく動きが求められると述べた。

自動車業界は垂直統合的で専門分化された構造のため、全体俯瞰の経験が乏しい人材が多い。そこで同室では積極的に他業界との交流を推進している。多様な人材との対話を通じて、自分たちの専門性の限界と、事業全体を見る視座の重要性を実感してもらう。また、組織を立ち上げた当初は3ヶ月間の「エクササイズ期間」を設けて、メンバーが各々の関心事に基づいてテーマを選び、事業創出のステップを学ぶプロセスを導入した。原体験からスタートすることで、新規事業の取り組みやすさと同時に、その困難さも実感してもらう狙いだ。

別府氏は「Will-Can-Mustの中で、Willを育むのが最も難しい」と述べた。新規事業では努力が必ずしも成果につながるわけではないため、継続的なモチベーション維持が大きな課題となる。同室ではこの問題に対して様々な対策を講じており、そのひとつがマルチタスクだ。一つの事業に専念すると失敗時の心理的ダメージが大きいため、複数の取り組みを並行して進めることで、全体的なモチベーション維持を図っている。また、新規事業創出に加えて、生成AI活用推進など「やればやるほど成果が出る」タイプの業務も組み合わせることで、メンバーの達成感とスキル向上を両立させているという。

今後の課題として、別府氏はスタートアップ並みの緊迫感をいかに組織内に醸成するかを挙げた。「ステージゲートの厳格な運用、チャレンジ回数の制限、新規事業開発室での結果が出ない場合の他部署異動など、擬似的なリスク環境の構築を検討しています。実は事業は始めるのは容易ですが、止めるのが難しい。組織長としてはここをどう整備するかが求められています」

別府氏は最後に、新規事業担当者に向けてエールを送った。「日本ではユニコーン企業が生まれにくいと言われますが、実はそうではなく、これからなんだと思います。いっしょに日本を盛り上げていきたいですね」

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内