『NEXT Innovation Summit 2025』イベントレポート Vol.2

新規事業を阻む『本業の汚染』を突破するために、あなたがすべきこと

新規事業の立ち上げは、多くの企業にとって喫緊の課題だが、その成功は容易ではない。基調講演として「新規事業を阻む『本業の汚染』を突破するために、あなたがすべきこと」と題し、新規事業家の守屋稔氏が登壇した。守屋氏は、37年間新規事業に携わってきた経験から「新規事業は必ず生み出せる」と言い切り、そのための具体的なマインドセットと行動変容の重要性を強調した。

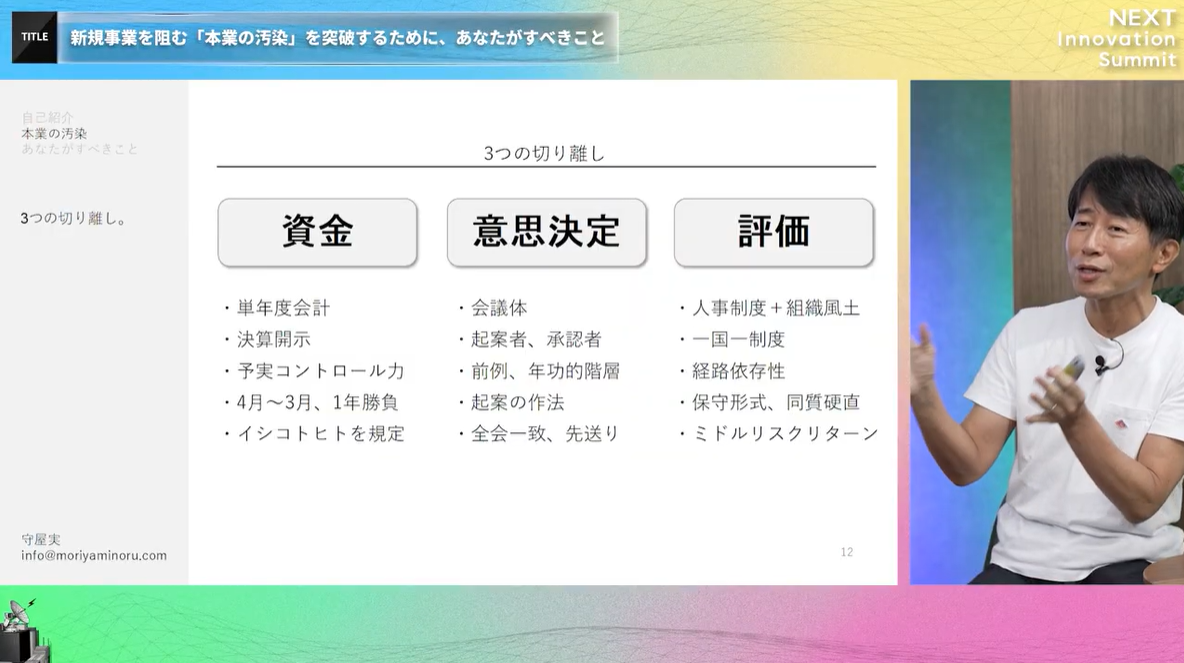

守屋氏は多くの企業で新規事業が失敗する原因として「本業の汚染」を挙げる。つまり事業計画・組織計画・財務計画において、本業と新規事業は全くの別物であるべきだが、本業のルールが敷かれかねない状態を指す。この事態を避けるために、以下の3点について本業と新規事業を切り離すべきだと述べる。

• 資金: 本業で重視される単年度会計や予実一致の考え方が、長期的な視点が必要な新規事業の成長を阻害する。新規事業は、まず「勝ち筋」を見つけることが最優先であり、勝ち筋を見つける前と後で資金投入の在り方を変えるべきだ。

• 意思決定: 本業での多層的な会議体は、新規事業の迅速な意思決定を妨げる。未知の領域である新規事業においては、少ない人数で素早い判断が求められる。検討に検討を重ねるという議論を重ねるのではなく、「試して試して試し切る」という実行を重ねるべきである。

• 評価: 本業と同じ人事評価制度を新規事業に適用すると、挑戦へのインセンティブが失われる。新規事業には本業と異なる評価基準が必要である。大企業の本業のローリスクローリターンでも、独立起業のハイリスクハイリターンでもない、大企業の新規事業向けの「ミドルリスクミドルリターン」の評価制度を志向すべきである。

ここまでは会社がやるべきことであると守屋氏は述べる。

しかし守屋氏が最も強調したのは、会社ではなく、個々人が自ら変革を起こすことの重要性だ。「現代は『会社のプロ』ではなく『仕事のプロ』の時代です。会社の寿命よりも個人のキャリアが長くなる現代において、会社に言われたことだけをこなすのではなく、自らの専門性を磨き、その価値を発揮して会社に貢献していくことが求められます」

守屋氏はプロを「特定の領域において想定し得るすべての失敗を経験した人」と定義し、行動の重要性を訴えた。「人は考えた通りではなく、行った通りになります。失敗を恐れて行動しないことが最大の失敗であり、99%の失敗を繰り返す中でも、それでも挑戦するという意志の先に道は拓けます」

また、既存の大企業においては新規事業担当者が孤立しがちである現状を指摘。スタートアップがピッチイベントなどで積極的に情報をオープンにするように、社内外との「互助連携」を推奨した。積極的に外部の起業家や専門家と交流することで、新たな視点や協業のチャンスが生まれると語る。

後半では、モデレーターのSpready代表取締役・佐古雅亮氏から「新規事業家を会社の中に生み出すにはどうすればよいか」という質問が投げかけられた。これに対し守屋氏は「一番は、企業が“本当にやる”ことです。ビジネスプランコンテストなどで表彰するだけでなく、実際にその事業を立ち上げるための人員、予算、体制を整える“本気度”がなければ、人は集まりません」と述べた。

さらに、新規事業の部署を本業の人材だけで構成するのではなく、社外の新規事業のプロや起業家を積極的に取り入れるべきと提言した。

「人は人に影響を受けると僕は思っています。どの組織にも新規事業家の素質を持つ人材はいるはずなので、多様な人材と混ざり合うことで化学反応が生まれ、組織全体にイノベーションの熱が伝播していきます」新規事業に取り組む人たちに向けては「何でもいいから刺激を受けたら少しでもいいから前進してみる。そうすることで動くクセが身につき、必ず道は拓けるはずです」とエールを送った。

JTBの新規事業戦略と社内ベンチャー制度の変遷

昨今多くの企業で社内ベンチャー制度が進んでいるが、交流創造事業を事業ドメインに掲げるJTBは長年社員から事業アイデアを募集し新規事業の開発を目指す取り組みを実施している。

同社イノベーション戦略推進チームの辰巳昂平氏が、取り組みの実態と社内ベンチャー制度推進のヒントを語った。モデレーターはSpready・中村真隆氏。

辰巳氏は2014年の入社後、法人営業とギフトトラベル事業を経て現在は新規事業創出制度の運営と伴走に携わっている。同社は「交流創造事業」を軸に、ツーリズム事業、エリアソリューション事業、ビジネスソリューション事業の3事業に加え、イノベーション創発を重要な取り組みとして位置づけている。

JTBは2017年に事業開発アイデアを社内公募できる制度『JUMP!!!』を立ち上げた。さらに2021年には、量より質を重視する方針に転換した。この転換の背景について辰巳氏は、「それまでは募集したことへの評価が中心でしたが、具体的な利益目標の設定により、事業化を真剣に目指す制度へと進化しました」と述べた。

同年にはJTB Tourism Labが開始。これは「新商品・サービスの開発」「既存ビジネスの改善」「社外とのオープンイノベーション」を実践する取り組みだ。2024年にはさらなるアップデートを実施し、本部主導のテーマ設定型と年間を通した自由応募型の両方を導入し、年間を通じてチャレンジできる風土を構築している。

年間200件以上という応募数を支えているのは、人事評価制度への組み込みと管理職層の理解である。この文化醸成の中核を担っているのが、2023年11月に開始された「nextender」だ。「Next(次の)」に加え「Extender(拡張する・枠を超える)」という意味を込めた造語で、JTBの活動範囲を拡張し更なる可能性を追求することを目指している。この統合プラットフォームは「Challenge」と「Knowledge」の二軸で構成されている。Challenge軸にはJUMP!!!、JTB Tourism Labなど社員がチャレンジするための場所が含まれ、Knowledge軸にはACADEMY(研修)、NETWORK(横の繋がり醸成)、MATCH(プロジェクトマッチング)が配置されている。この仕組みの核心は循環システムにあるという。「新規事業は全てが成功するわけではありません。失敗した場合でもナレッジプログラムを通じてスキルアップし、新たなパートナーを見つけて再チャレンジできる環境を整備しています」

各制度の棲み分けも明確化されている。JUMP!!!は新商品・新サービス領域をカバーし、中核領域から飛び地まで包含する。Venture Builderは特定のテーマを会社側で指定し、アイデアなしでも起業したいという熱量重視で応募が可能といった具合だ。

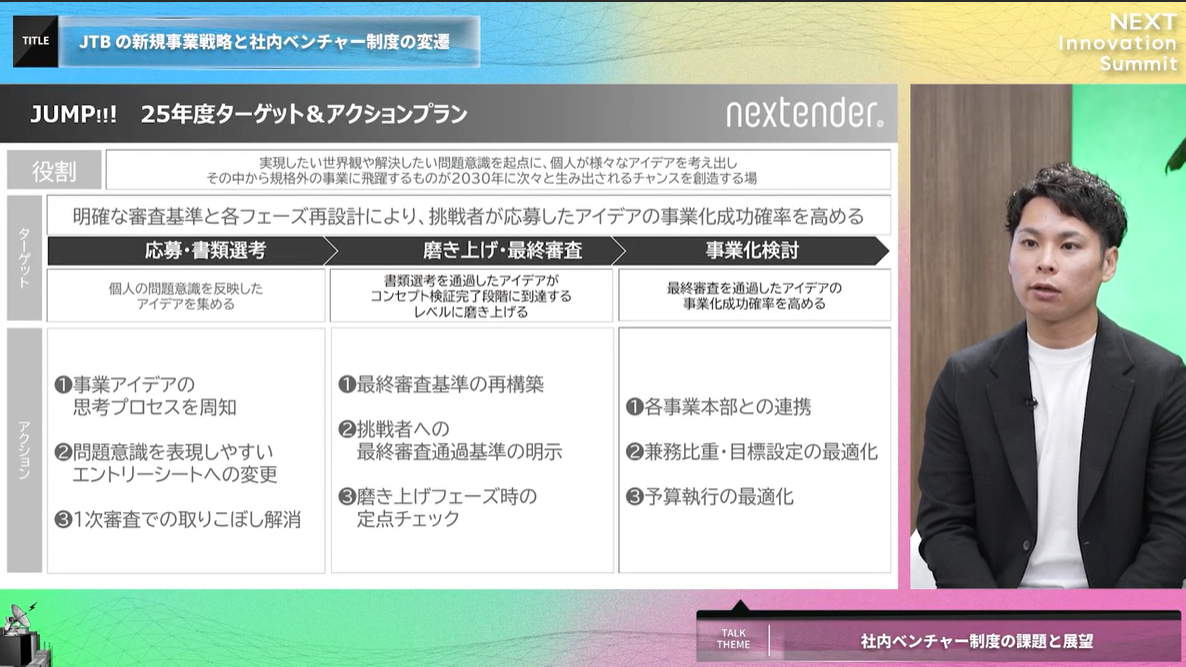

今後に向けたJUMP!!!の展望では「2030年に規格外の事業が次々と生み出される場の創造」を目指し、挑戦者の自己実現、会社のサプライズ創出、外部とのコラボレーションという三つの視点から制度設計を行っている。

実践的な制度改善では三段階のアプローチを取っている。応募段階では従来のエントリーフォームを簡素化見直して作り変え、更に「世界観」項目を追加して個人の問題意識と熱量を重視した選考に転換した。選考段階では各専門領域チームによる評価とAI活用で取りこぼし防止を図り、200件以上の応募を適切に評価している。全落選者への丁寧なフィードバックで再チャレンジを促進している。事業化段階では従来の年間予算制から1タームを2~6ヶ月に変更し、ステージゲート導入で現業との両立課題を解決している。

成果事例として、辰巳氏自身の「してね」(体験のSNSギフトサービス)や「リビングオーベルジュ」(特別な場所での食事提供事業)などが生まれている。既存事業部との連携においては、JTBの新規営業マインドと部長クラスの理解により、本社投資から自部署投資への円滑な移行を実現しているとした。

ライオンの新価値創出への挑戦。R&Dを、新規事業として社会に実装するための鍵とは?

日本は年間約15兆円もの民間研究開発費を投じる“R&D大国”といえる。そんな中、オーラルヘルスケア大手のライオンは自社のR&D技術を新規事業として社会実装する独自のアプローチを展開している。同社ビジネス開発センター ビジネスモデルエキスパーツの敷波久美子氏と同・高橋実和子氏が「技術を新規事業として社会実装するための鍵」というテーマでセッションを行った。モデレーターを務めたのはSpready・野口研二氏。

ライオンは創業134年を迎える老舗企業で(2025年時点)、創業者の小林富次郎氏以来、公益性を重んじた経営を続けてきた。1960年代から海外進出を図り、現在は売上の40%弱を海外が占める。同社のパーパスは「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」であり、戦前からのの歯磨き啓発活動や洗濯機普及前の正しい洗濯方法の普及など、長年にわたり良い生活習慣の提案に取り組んできた。

同社の新規事業創出の仕組みは二つの柱で構成されている。一つ目は社内ビジネスコンテスト「NOIL」だ。飛び地も含めた新しい習慣を事業化するアイデア発掘制度である。採択後は社内異動して100%業務として推進、または社外出向制度も用意している。二つ目はオーラルヘルスケア領域に特化した新規事業で、戦略から事業まで経営がグリップしながら推進している。NOILの人材・アイデア発掘、オーラルヘルスケアを含む事業推進提案・支援をするのがビジネスモデルエキスパーツの役割である。

同社のR&D技術活用の代表例がB2Bサービス「おくちプラスユー」と歯科医院向けのB2B2Cサービス「OraCo(オラコ)」である。おくちプラスユーでは、2016年に法人向けに発売した唾液検査機器を法人向け健康経営支援サービスに展開し、2022年に事業化を実現した。さらに自社従業員の歯科健診データから開発したAI技術も組み合わせ、現在100社・5万名の利用を獲得している。OraCoは歯科医院経由の口腔ケア習慣化サービスで、技術的優位性の確保と同時に、エビデンス取得と顧客体験設計を両立させている点が特徴的である。両事業とも、R&D技術を単体で活用するのではなく、外部環境変化を捉えた新しいビジネスモデルとの組み合わせで社会実装を果たしている。

両事業においてはどのように取り組みを前進させてきたのか。高橋氏は「各メンバーが手探りでやってきました」と答える。「法人営業の経験がないR&D出身者がテレアポをするなど、個人レベルのケイパビリティを広げ、チームとしてもグロースすることを重ねてやってきました」。同様にOraCoでは、リーダーが歯科医院への訪問営業を通じて現場課題を把握し、歯科医院の立地、患者層、歯科衛生士の特性によってサービスのフィット度が変わることを発見した。業界の集まりへの参加や学会発表を通じて徐々に認知を広げ、現在は全国の歯科医院からの引き合いを受けている状況である。

新規事業における成果は既存事業とはまた別の軸で求められる。その際に重要なこととして、敷波氏は「社内での新規事業への理解醸成」を挙げた。「NOILでは一時期応募数が減少したが、応募支援や社内への直接説明を実施しV字回復を果たしました。新規事業経験者が外部での資金調達など“ヒリヒリした経験”を積むことで、将来のリーダー層育成にもつながります」

オーラルヘルスケア領域では、グローバルオーラルヘルスケア事業開発部が新設され、2025年2月には新中計「Vision2030 2nd STAGE」で重点領域として公表された。従来の歯磨き・歯ブラシのイメージを超え、噛む・飲む・味わうといった口腔機能全体に事業を拡張し、世界で5億人の新たなオーラルヘルスケア行動獲得を目標としている。

今後の新価値創出の展望について、「事業という観点もそうですが、人という観点でもスケールさせていきたい」と語る。「新規事業の経験を持つ人材が増え、リーダーになっていけば会社は変わるはずです」。高橋氏は「たしかな技術を持っていることが自信につながるはずです。技術探索をあきらめず、ポテンシャルに目を向けて活動していきたいですね」と述べた。

経営理念はどのように新規事業に取り込まれるのか?

京セラのイノベーション創出への挑戦から学ぶ。

稲盛和夫氏が1959年に創業した京セラ。稲盛氏が創業直後から掲げた経営理念「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」は、65年を経た現在でも会社の存在意義として機能している。この理念の特徴は、従業員が最初に位置づけられていることである。他のステークホルダーに貢献するためには全従業員が幸せでなければならず、従業員が働きがいを感じることで創意工夫が生まれ、それが他のステークホルダーへの貢献につながるという順序が明確に示されている。同社のイノベーション創出について、経営推進本部長の能原隆氏と同本部・Sプロジェクト推進部長の谷美那子氏が講演を行った。

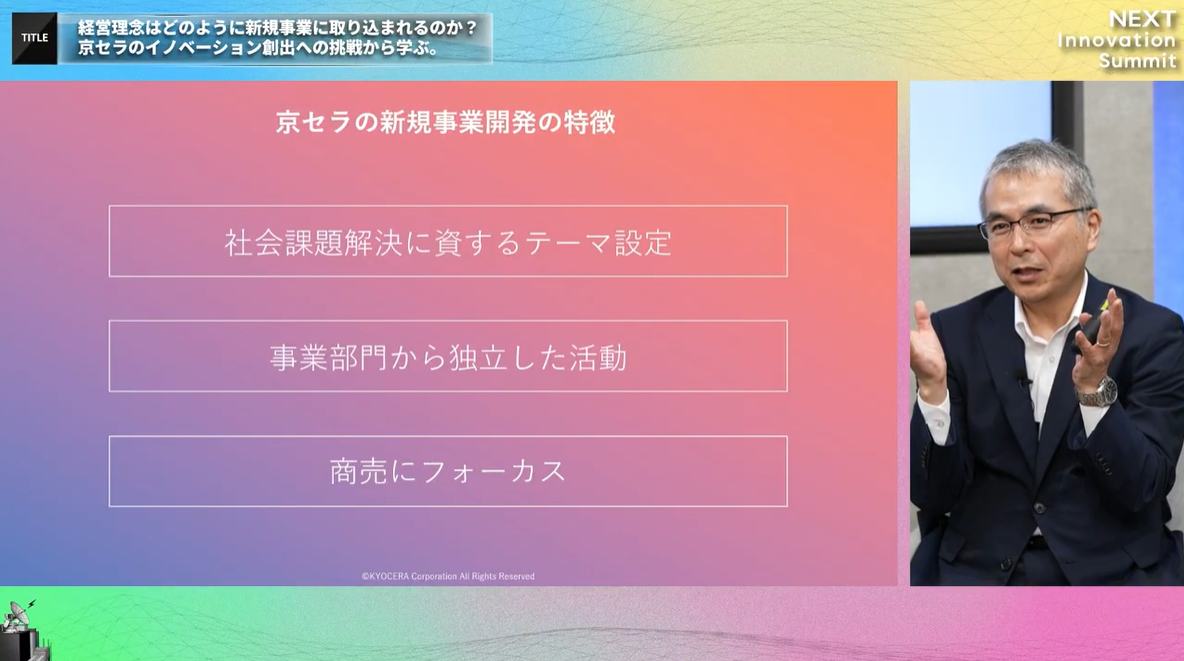

同社の新規事業開発は、三つの基本方針で運営されている。「第一に社会課題解決にフォーカスしたテーマ設定、第二に既存事業部門とは独立した組織運営、第三にビジネス(商売)としての成立性重視です」(能原氏)。

また、新規事業開発において特に重要視されているのが、稲盛氏が示した「経営12カ条」だ。中でも第1条「事業の目的、意義を明確にする」と第7条「経営は強い意志で決まる」が強調されている。第1条は、活動が本筋から離れた際に原点回帰するために、ビジネスの目的と意義を明確な言葉で設定することの重要性を示している。第7条は、目的実現への強い意志が意識的・無意識的な行動に反映され、周囲の協力を得ることにつながるという考え方である。

具体的な新規事業事例として、「FOREARTH」と「matoil」がある。前者は捺染インクジェットプリンターで、従来の生地染色に比べ環境負荷が低い顔料によるデジタル印刷技術を搭載した商業プリンターだ。既存のプリンター技術の応用展開から始まった事例である。

後者は食物アレルギー対応の食事提供サービスで、自身も当事者である谷氏の問題意識から始まった。「事業を進める中でアレルギー以外の食制限にも対応可能であることが判明し、現在は『FREE FROM FOOD』と掲げて領域を広げています」(谷氏)。これは社内のスタートアッププログラム第1期で採択された、ボトムアップ型の新規事業である。

大義とビジネスチャンスがトレードオフになる場面ではどのように対応するのか。その際の意思決定も明確である。大義のないビジネスチャンスに対しては「やらない」という判断を下し、経営理念に合わないものは排除する。しかし、これを制約として捉えるのではなく、トレードオフ関係を創意工夫で統合解決することが人間の知恵の出しどころであると能原氏は強調した。

京セラには全社員が共有する挑戦の指針として、「次にやりたいことは、人からできないと言われたもの」という稲盛氏の言葉がある。谷氏は他社から京セラに移籍した経験から、理念の実践的効果を強く実感すると語る。「理念や経営12カ条は新規事業担当者だけでなく全社員に向けたメッセージとして発信されているため、組織全体での会話がしやすく協力や理解も得られやすい環境が生まれています」

同社の組織体制も独特である。アメーバ経営により小集団での自律運営を行い、新規事業部門も既存事業と同じ会計システムを使用している。これは事業化時の移行をスムーズにし、新規事業だからといって別のルールを適用しない一貫性を保っている。新規事業開発活動は社長直轄組織として独立性を保ちながら、研究開発部門がテクノロジーアプローチを取るのに対し、経営推進本部はマーケティングアプローチで市場から社会課題解決の機会を探索している。

最後に、能原氏は新規事業を突き詰めると「好奇心と疑問」に行き着くと語る。「世の中の現象に対する『なぜそうなっているのか』という疑問が、全ての出発点です」谷氏は「新規事業未経験でも強い気持ちがあれば、手足を動かしていれば何かにはたどり着くと思います」と実体験に基づく信念を示した。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内