基礎研究から社会実装へ速まるスピード!量子技術の「標準化」最前線は今…

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年9月9日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

「ルールテイカーからルールメイカーへ」――。グローバル市場では、主導的にルールづくりに参画し、自らに有利な方向で市場のあり方を設計していくことが、ますます重要になっている。

経済産業省の日本産業標準調査会基本政策部会は2023年6月に「日本型標準加速化モデル」を策定し、標準化を市場獲得のツールとして展開していく「戦略的活動」を加速化していく方針を表明。「標準化人材の確保・育成」「経営戦略における標準化の位置づけ向上」「研究開発段階からの標準化活動」を柱に、産業界全体で標準化活動の底上げを図ってきた。

そして2025年6月、新たに「日本型標準加速化モデル2025」をとりまとめ、「量子」「水素アンモニア」「バイオものづくり」「データ連携基盤」「ペロブスカイト太陽電池」の5分野をパイロット分野に指定するなど、国主導で新たな取り組みをスタートさせた。

今回の政策特集は、各国が激しくしのぎを削っている標準化の現場にスポットライトを当てる。

進む科学技術とビジネスの近接化

日本型標準加速化モデル2025でパイロット分野の一つとされた量子技術を巡って、国際標準化の議論が本格化している。

量子技術とは、量子力学の原理を応用した技術の総称だ。例えば、量子技術を活用する量子コンピューターは、従来のコンピューターでは不可能な大規模かつ複雑な計算を、超高速で解くことができる。創薬や新素材の開発、金融分野などでの活用も期待され、Google、IBM、Microsoft などの大手テクノロジー企業や各国の研究機関などが開発を競っている。

「今、基礎研究、応用研究から社会実装へと続くスピードが、かなり速くなっています。量子技術の場合、社会実装が始まっていますが、基礎研究や応用研究も同時に進んでおり、その成果が大きなインパクトを持ち、すぐに社会実装に展開される状況が生まれています」

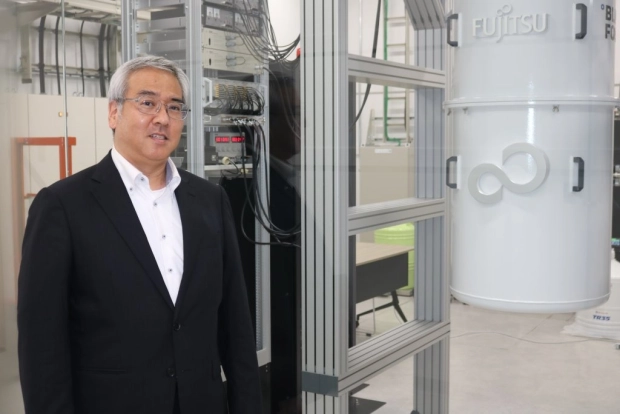

産業技術総合研究所(産総研)が2023年7月に設立した「量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)」副センター長の堀部雅弘さんはこう語る。

「科学技術とビジネスの近接化という状況が、まさしく量子技術の分野で起こっています。土台となる基礎技術がどんどん変化する中で標準化を考えるタイミングについても今までとは違うスタンスを取る必要があります。できるだけ早い段階から将来の社会実装の姿を想像しながら取り組む必要があるのです」

東京会合で本格的に議論スタート

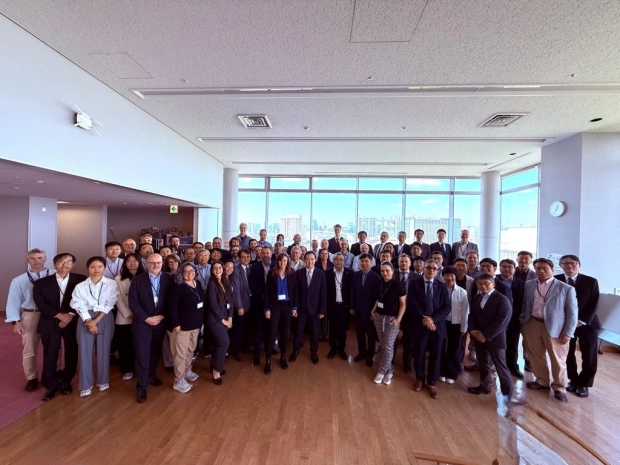

世界的な標準団体の「国際電気標準会議」(IEC)と「国際標準化機構」(ISO)は、量子技術の実用化を目指し、標準化を議論する合同技術委員会(JTC3)を2024年1月にスタートさせた。その年の5月には韓国ソウルで第1回会合、10月には英国エジンバラで第2回会合を開催。そして2025年5月、東京で第3回会合が開かれた。

第1、2回会合が顔合わせや準備的なものだったのに対し、第3回からは本格的な議論がスタート。会場となった、東京都江東区の産総研・臨海副都心センターには、オンライン参加を含め24か国約120人のエキスパートが集結。「量子センサー」「量子コンピューティング・ベンチマーキング※」「量子コンピューティング・サプライチェーン(供給網)」「量子乱数生成」――の4ワーキンググループ(WG)の設置が決まり、今後の議論の進め方が確認された。

「次回会合以降も、東京会合での進め方が踏襲されることが決まりました。量子コンピューター分野で日本が重視している『ベンチマーキング』と『サプライチェーン』のWGができたのも重要です。会合を通して日本がいろいろな面で議論を主導し、JTC3をリードする主要国としての地位を確立できたと思います」

堀部さんは、東京会合をこう振り返る。

※ベンチマーキング…自社の製品、サービス、業務プロセスなどを、優れた他社の事例や業界標準などと比較・分析して、改善点を見つけ出したり、効率性を高めたりする手法。

多様な産業集積、高い技術力のサプライヤーが強み

量子技術の標準化を進めていく上で、日本の強みはどこにあるのか。堀部さんは、WG設置にこぎ着けた「サプライチェーン」と「ベンチマーキング」にあると指摘する。

「『経済複雑性指標』というものがあり、日本は長年1位を保っています。何を意味するかというと、世界で最も多様な産業が集積され、ユーザー層が広く分厚いということです。量子コンピューターを社会実装するには、どのように使えば最も効果的なのか公平公正なベンチマークや指針が必要になります。標準に関する様々なニーズが存在する環境にあることは、日本の強みになると思います。もう一つはサプライチェーンです。高い技術力を持った多様なサプライヤーが存在します」

ただ、これも標準化への対応を誤れば、一気に優位性を失いかねない。

「形状や性能の測り方、品質証明の仕方など評価方法や評価指標を統一することが産業化の基本になりますが、ここで日本が主導できなければ、高い技術力を持つ日本のサプライヤーの力を、発揮することができなくなってしまいます」

カギ握るG-QuAT。あらゆる技術層のニーズに対応

日本が量子技術の分野で継続的に存在感を示していくため、カギを握るのがG-QuATの存在だ。

「我々はあらゆる技術層で実証試験ができるプラットフォームを保有しています。デバイスをつくるところから量子コンピューターを使うところまで、全てそろっている拠点は世界中を見渡してもG-QuATしかありません。海外拠点と比較してもずば抜けています」

JTC3の中でも、量子コンピューターのベンチマークの実証の場として、G-QuATのプラットフォームの活用を求める声が、フランス、オーストラリアなど海外の国々からあがるなど国際的な存在感を高めている。

堀部さんは「他国より早め早めに動いて、拠点整備を進めたことが、今強みの一つになっている」と話す。

主体は企業。知的財産活用と一体的な取り組みを

ただ、G-QuATはあくまでプラットフォーマーだ。「我々はプラットフォームを提供して支援する立場であり、ビジネス化、産業化の主体は企業です」と堀部さんは指摘する。

「知的財産と標準化は一体で取り組む必要がありますが、日本企業の場合、知財部門は非常に強いのに、標準化に取り組んでいる人は少なく、エキスパートも少ない。標準化を戦略的に進め、知財をいかしていくという戦略を企画し、推進する必要があります」

ルールは「守るもの」から「自ら作るもの」へ

海外に目を向けると、標準化活動に人材を充てるなど、コストを掛けた部分に対して税制優遇することで、戦略的に企業の標準化活動を進めていくことを後押ししている国もあるという。

「欧米諸国では、革命や独立戦争を経て人々が自ら民主主義を確立し、その過程で混乱する社会に対して自らルールを形成していく歴史的経験を積み重ねてきました。一方、日本の場合、明治維新によって統治の主体は江戸幕府から明治政府へと移ったものの、「ルールは上位の権威が定めるものであり、それが示されれば忠実に実行する」という意識が根強く残りました。こうした歴史的背景は、今日の標準化への取り組みにおいても、欧米と日本の姿勢や関わり方の違いに少なからず影響を与えていると考えられます」

堀部さんはこう考察する。ただ、標準化の恩恵を受けるのは企業だ。標準化というツールを使って、どのようにビジネスを展開していくかは企業の取り組みにかかっている。

「将来的には企業、産業界が主体となって国際標準化を進めていくのが、あるべき姿だと思っています。その上で、公的機関だからこそ入手できる情報、交渉できる相手があります。そういったところで、主体的に産業界が動けるよう支援し、環境整備していくのが、我々の将来にわたってのミッションだと考えています」

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内