ダイズと根粒菌の共生で温室効果ガス削減 農研機構が国際展開と品種改良

(※本記事は「JAcom 農業協同組合新聞」に2025年9月9日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

農研機構は、東北大学、帯広畜産大学、理化学研究所との研究チームで開発した、ダイズと根粒菌によって農地からの温室効果ガスの一酸化二窒素(N2O)放出を抑制する新技術について説明会を開いた。新技術には課題もある一方、今後はN2O削減根粒菌資材を海外大産地に普及したり、国内ではダイズの品種改良などに取り組む方針も解説した。

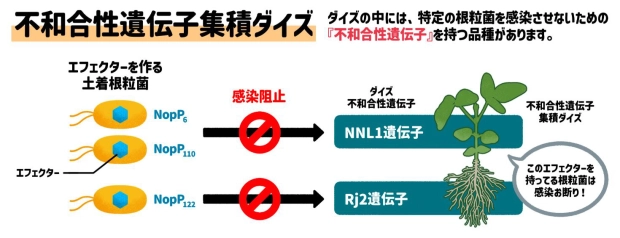

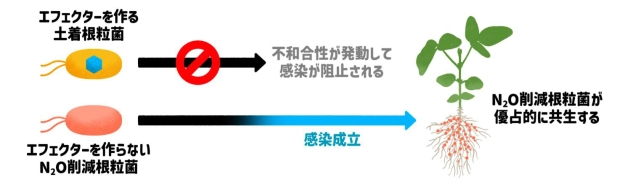

新技術は、N2Oを窒素(N2)に還元する能力を持つ根粒菌株を、ダイズに「優占」(支配的に定着)させる仕組み。破壊的イノベーション創出を目指す「NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)ムーンショット型研究開発事業」(内閣府)として進められている。

根粒菌はマメ科植物の根に感染して「根粒」を形成し、窒素固定を行う有用微生物だが、収穫後に根粒が崩壊すると残渣からN2Oが放出される。N2O削減能力が高い根粒菌としては、東北大学が単離した「SG09」があるが、今回は研究チームが新たに3菌株(「OSA024」「GMA461」「FY2」)を単離した。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り68%

月刊「事業構想」購読会員登録で

全てご覧いただくことができます。

今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け

- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題

- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内