三重発の老舗食品メーカー 元広告マン社長が進めるブランド力向上と成長戦略

(※本記事は経済産業省が運営するウェブメディア「METI Journal オンライン」に2025年8月26日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

しょうゆやめんつゆ、「釜めしの素」やタイの「グリーンカレー」といったレトルトパウチ食品などで知られる食品メーカー「ヤマモリ」(本社・三重県桑名市)。1889年(明治22年)創業の老舗企業を率いる5代目社長の三林圭介氏は、前社長(現会長)の娘婿で大手広告会社出身、いわゆる「マーケティングのプロ」だ。自社の長年の研究開発による知見や膨大なレシピの蓄積を生かしつつ、ブランド力の強化と、予測不能な環境変化にも俊敏に対応できる組織能力の向上に精力的に取り組んでいる。三林社長が描く、老舗企業の今後の成長戦略に迫った。

レトルト「釜めしの素」のパイオニア、「タイカレー」も人気

しょうゆの醸造会社として創業したヤマモリは1965年、伝統の醸造技術を生かした「味つゆ」の商品化により、加工調味料分野へ参入、総合食品メーカーとしての基礎を固めた。米航空宇宙局(NASA)でレトルトパウチ食品が宇宙食として採用され、アポロ11号が打ち上げられた1969年、自社でレトルト殺菌装置の開発に成功し、「釜めしの素」を日本で初めて発売した。

1988年には食品業界としては早いタイミングで海外に進出、タイではしょうゆなどの調味料を生産し、拡大する日本食市場を支えてきた。現在は日本の高級食材の輸出販売も手掛け、タイを拠点に欧州、中東、ASEANなど20か国へ日本食を輸出している。現地生産の「グリーンカレー」(タイカレー)も、本場の味を家庭で手軽に楽しめる商品として知られるようになった。また、自社製品だけでなく、有名企業のプライべートブランドの開発・製造、OEM(相手先ブランドによる生産)の委託製造などの実績も多い。

「アジャイル、ベータ版で行こう」!…表情が固まる社員たち

三林社長は自動車業界や広告業界(IT、ベンチャー企業を主に担当)を経て、2016年に入社。経営企画室理事から常務、専務を経て、2022年に社長に就任した。入社当時は「これまでの経験を良い意味で老舗企業にチューニングして、社員の多様性がうまく発揮できるようにしたい、と鼻息荒くやっていました」と振り返る。しかし、そうは問屋が卸さなかった。食品メーカーで、自社工場を持つ「ザ・製造業」は「安心・安全」が絶対的な価値で、安定志向、リスクを避けたがるカルチャーだった。それに対して、広告会社で長く担当してきたIT業界は「アジャイルでベータ版(未完成だが使いながら改善する柔軟な開発手法)」という開発スタイルで、全く違った。「自身が『勝ちパターン』としてやってきたことを提案すると、社員の表情が固まったこともありました」

三林社長は「会社の歴史の中で、代々のトップはイノベーションに果敢にチャレンジしてきています。しかし、これだけ予測不能なVUCA※の時代になると、トップダウンでやるには会社の規模が大きすぎる。激しすぎる環境の変化に対応するには、やはり組織能力を高めなければいけないと決意につながりました」と話す。

※「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」の英語の頭文字を取った造語で、ビジネス環境の不確実性、予測困難な状況を表す。

「全員参加」「ボトムアップ」の社内改革プロジェクト

ヤマモリは2021年4月、全社員が参加する社内改革プロジェクト「YTA(ヤマモリ・ターン・アラウンド)」を始めた。「生産性向上」「戦略的原価低減」「営業&マーケティング」などのワーキンググループを設置し、部門の垣根を取り払って、従業員主体で中長期的な事業プランを立案している。

三林社長は「YTAは『収益力の強化』『全社横断での課題解決』『アジリティ(環境変化に柔軟かつ迅速に対応する能力)を持った組織能力の構築』が三位一体となってできる活動です」と説明する。2024年3月までのYTA 1stでは、業務の効率性と効果性を最大限に高め、競争上の優位性を確立する「オペレーショナル・エクセレンス」の追求に力を入れてきた。2024年4月から始まったYTA2ndでは、マーケティングや企画・開発の研究や立案にも力を入れ、付加価値の向上に取り組んでいる。全12ワーキンググループからの経営会議での「提言」は2024年度で14回行われ、「全員参加」「ボトムアップ」で会社が活動を起こす原動力になっているという。

加えて、組織内のコミュニケーション改革を強みとするコンサルティング会社の伴走支援を受け、社内の意識改革に取り組んでいる。従来の延長線上にない未来を思い描き、オペレーション、コミュニケーションを洗練させ、非凡な成果を出す「ブレイクスルー」を目指すもので、生産本部長である副社長をリーダーとして、まずは生産本部で取り組み、「生産革命」を達成していく方針だ。「このようなボトムアップの活動に加え、トップダウンのサポートを時折うまく融合させることが成果を持続させる鍵となると考えています」と三林社長は語る。

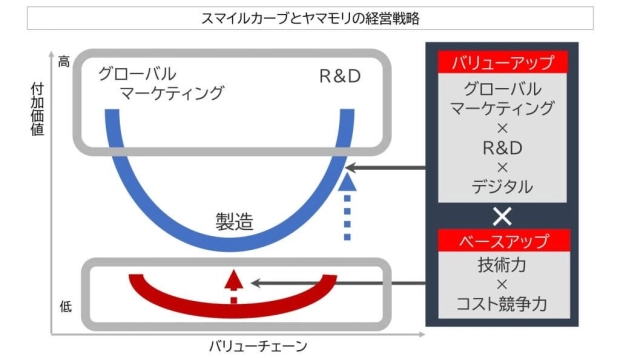

製造業の工程は上流(企画・開発)、中流(製造)、下流(マーケティング)の大きく三つに分けられる。収益性は上流、下流が高く、中流は低いのが特徴で、収益性の分布を結んだグラフは、形が笑顔の口元に似ていることから「スマイルカーブ」と呼ばれる。三林社長は「スマイルカーブの中流、すなわち製造部門の原価低減によって収益性を底上げする『ベースアップ』と、上流・下流の付加価値を向上させる『バリューアップ』の両方を図っていきたい」と意欲を見せる。

パッケージとブランドがリンクしない課題も

「バリューアップ」に取り組む背景として、三林社長は「例えば『タイカレー』の緑色のパッケージ自体の認知度は高くなりましたが、それをヤマモリが作っていることはあまり知られていない。パッケージとブランドがリンクしていないという課題があります」と話す。「以前はマーケティングコストをあまりかけず、なんとか棚に入れてもらうべくトライするなど、環境変化に対応してきました。結果として、ヤマモリが本来持っているパワーよりも社会的なブランド認知は劣勢なのではないか、と考えていました」

「ヤマモリは130年余の歴史を持ち、高い製造能力とレシピの膨大な蓄積があります。例えば、かつて他社向けにOEMをしていたスイスの『ゼニス』が高級時計ブランドに成長したのは、自社でムーブメントの開発・製造ができる高い技術力があったからです。ヤマモリも多種多様なOEMで鍛えられた食品製造能力を持っており、高い品質やストーリーでこれからは勝負していきたい」と今後の方向性を語る。

20年の研究の成果、「GABA100睡活ビネガー」が好評

ヤマモリがコーポレートブランドの認知度アップの起爆剤として力を入れるのが、2023年9月に発売した飲用酢「GABA(ギャバ)100睡活(すいかつ)ビネガー」だ。発売後3 か月間の売上が目標比400%を超えるなど、売れ行きは好調。タレントの菊池風磨さんを起用したCMも人気だ。しょうゆを作る研究過程で、乳酸菌が生み出したGABAに着目。20年に及ぶ研究の結果、自社の醸造設備で濃度の高い「GABA100」の安定生成に成功、製品の発売に至った。

「睡眠の質を改善する」という乳酸菌飲料の機能が話題となった2022年、スーパーや自動販売機などで品切れが相次ぎ、社会現象になった。睡眠不足に悩み、睡眠の質の向上を求めるニーズの高さが示され、乳酸菌飲料やヨーグルトを中心とする睡眠サポート食品の需要が一気に増加したことが、睡活ビネガー発売の背景にあった。

三林社長は「GABAが持つ『睡眠の質改善機能』を生かせないかと考えました。我々は元々、黒酢の飲料 を作っており、社員から『乳酸菌飲料の風味を酢で作り出せる』とも聞きました。そこで、長年培ってきた技術を生かし、酢特有の飲みにくさがなく、乳酸菌飲料のような味わいを持つビネガードリンクの開発に成功しました。今までお酢には睡眠のマーケットはありませんでしたが、それを切り開くブルーオーシャンストラテジーです」と話す。

糖分が多い乳酸菌飲料に比べ、「睡活ビネガー」は砂糖不使用なので、糖質を気にせずに飲める。また、希釈タイプにすることで1杯あたりのコストを1本57円(税込)程度と、毎日続けやすい価格帯(500ミリ・リットル、税込935円)を実現した。2025年5月には「GABA100睡活ビネガー ストレート」も発売した。飲みきりのストレートタイプは外出時に手軽に持ち運べる利点がある。新商品「GABA100肌弾(はだだん)ビネガー」も加え、飲用酢市場の活性化を図る。

「名古屋と言えばヤマモリ」を目指す

ロングセラー商品となっている「釜めしの素」や「タイカレー」、人気商品「GABA100 睡活ビネガー」などに加え、近年は、名古屋で親しまれる「台湾丼」などのレトルト「名古屋丼」シリーズなど新たな自社ブランドも展開している。三林社長は「三重の企業ですが、東海地方といえば当然、名古屋。『名古屋と言えばヤマモリ』と言われるようになりたい」

ヤマモリは「『本物感』と『おいしさ』を追求し、『心』と『からだ』の礎となる価値を提供することで、より多くの感動と笑顔を創造する」というパーパス(企業の存在意義)を掲げている。三林社長は「パーパスの実現のためにも、環境変化に俊敏に対応できる組織能力を高め、さらに100年続く企業として育て、次世代へつないでいきたい」と将来を見据える。

【企業情報】▽公式サイト=https://www.yamamori.co.jp/ ▽代表者=三林圭介社長 ▽社員数=806人 ▽資本金=4億3500万円 ▽創業=1889年

元記事へのリンクはこちら。

- METI Journal オンライン

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内