ローカルビジネスで100年後も続くサステナブルなまちづくり

(※本記事は経済産業省近畿経済産業局が運営する「公式Note」に2025年7月11日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)

「地域の未来を見据えて~ローカル・ゼブラ企業とともに歩む~」編の第3弾は、株式会社まちからです。

(バックナンバーはこちら→ #ローカル・ゼブラ事業)

福井県・高浜町の美しい海辺は、最盛期はひと夏で150万人の人で賑わったように、かつて“日本のマイアミビーチ“と称されただけでなく、アジアで初めて国際環境認証「BLUE FLAG」を取得し、高浜町は日本一の民宿収容数を誇りました。そして、古くから漁業で栄えた漁師町でもあります。

しかし、近年の急速かつ不可逆な人口減少の波は、高浜町も例外ではありません。1990年代には人口12,000人を超える町でしたが、2040年には人口約7,000人と推計され、消滅可能性都市に該当するなど、町の持続可能性を懸念する声が上がっています。

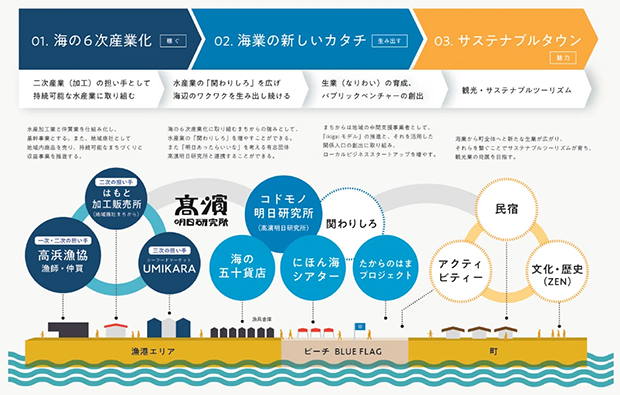

そんな中でも、高浜町では、地元の住民が誇る美しい海を100年後も守り続けるとともに、暮らしたい、働きたい、訪れたい、そんな“選ばれる町”を目指して、地域商社、漁業関係者、行政、地域住民が中心となって、海の6次産業化(※)を軸に町の活性化に取り組んでいます。

今回は、そんな高浜町の活性化に取り組むメンバーである、株式会社まちから代表取締役の名里さん、常務取締役の河合さん、高浜町役場の野村さん、中村さんに、高浜の今までとこれから、そして、株式会社まちからの役割とビジョンについてお話を伺いました。

(※)6次産業化:生産(1次産業)、加工(2次産業)、販売(3次産業)までを一体化し、付加価値を高める取り組み。

海の6次産業化プロジェクトと株式会社まちからの誕生

高浜町は、若狭湾で採れる新鮮な海の幸が絶品で、毎年多くの人が味わい、舌鼓を打ちます。しかし、近年の環境変化や日本人の魚食離れによる漁獲量減少、水産人材の高齢化など、漁業を取り巻く環境は年々厳しくなっています。当たり前に食べている高浜の魚がいつか食べられなくなるかもしれない。住民が抱いたそんな危機感から、“町には海の魅力がある”という原点に立ち返り、漁業の生産(1次)、加工(2次)、販売(3次)に関わる人々が一丸となって高浜町全体を盛り上げ、地元の海や魚の魅力をより高める「海の6次産業化プロジェクト」が始まることとなります。

この取組は、収益率の低い加工、複雑な流通工程を民間企業が担いつつ、経営の持続性を念頭に置いているだけでなく、町や住民にとって、原子力産業だけではない、地域に根ざした生業を創るという側面も併せ持つ取組です。こうした背景のなかで、収益性を担保しつつ、海の魅力向上やまちづくりの役割を担うため、地域商社である株式会社まちからが2019年に設立されました。

魚の魅力を高めるために

10年以上前、高浜の漁協では、競りの売れ残りを加工して、地元の人に向けて安く販売していました。そのため、魚の販売価格も低く、加工における赤字が漁業の経営を圧迫していました。

同社では、美味しい地元の魚を決して安く売るのではなく、その価値を高めることが、水産業を持続可能にしていくために必要だと考えます。そして、食べやすく、そしてオシャレに加工することを通じて、高浜町の水産業のリブランディングを構想していきます。こうした考えのもと、お魚バーガーや、へしこの味が楽しめるソフトクリームなど新商品を開発しているだけでなく、魚を用いたレシピも多数紹介しています。魚を生でそのまま食べるだけでなく、加工や調理手法も含め、様々な味わい方を提案しています。

また、獲れる量が少ない、あるいは昔から地元では食べられずに捨てられていた魚や部位を加工することで、食べてもらえるようにしていく。更にそれを流通させることで、魚の価値を高めていくことも併せて行ってきました。例えば、捌いた魚の頭や内臓、骨などは捨ててしまうこともありましたが、ラーメンの出汁を取ることに役立てています。現在では、これまで地元では敬遠されてきたシイラが、小学校の給食として受け入れられるまでになっているそうです。

そして、2次産業の加工業を育てるだけでなく、3次産業となる販売拠点「UMIKARA」を2021年にオープン。この拠点は、魚を身近に感じる食堂、スーパーマーケット、お土産品を扱うセレクトショップであることから、住民だけでなく、遠方や海外からも多くの人が訪れます。この拠点を通じて、観光と水産を掛け合わせ、町を活性化させていく。こうした一体的な取組が、結果として、1次産業を担う漁師やその仕事の価値を高めて、少しでも漁師さんを増やすことに繋がることを目指してきました。

「海業」の町に

高浜町では、「資源管理」「魚の価値向上」「水産業と暮らしの融合」といった視点から、単なる水産業ではなく、海の6次産業化という形で持続可能な水産業の未来像を描くため、高浜町の水産業を「海業」と呼んでいます。 この高浜町「海業」のキーワードは、「関係人口の増殖」と「ローカルビジネスの育成」です。

地元の人はもちろん、高浜町で生まれ育った人(Uターン)や地域外から来た人も巻き込んでいく「関係人口の増殖」。そして、そのためには、海辺のワクワクするようなチャレンジを生み出し続けることで海辺に人を集めて、共に課題解決に向けて歩み続ける「仲間」をつくっていく「ローカルビジネスの育成」が必要だということです。

株式会社まちからは、この2つのキーワードとなる取組を進めていく上で、ハブとなる存在であると考えており、「海業」の町、高浜町のまちづくりには欠かせない存在となっています。

そんな同社の社長である名里さんですが、高浜町に戻ってきた当時は、まちづくりの仕事をするつもりは無かったと言います。そんななか、まちづくりへの想いが芽生えたきっかけは、子どもが生まれたことが大きかったとのことです。

地元である高浜町に帰ってきた時は、実家のパン屋さんの手伝いをしながら、フリーランスのような形で、写真を撮ったり、ホームページ作成などの仕事に携わっていましたが、子どもが生まれたことで、「子どもが大きくなり、いずれ町を出て行くかもしれない。けれども、また戻ってきたいと思ってもらえる町にしたい。」という感情が芽生えたと話します。

そして、高浜町役場のメンバーや高浜町でプロジェクトを起こして活動している学生達と関わる中で、高浜町の魅力に触れて、まちづくりに参画していくようになっていきました。

長期的な目線での取組も

名里さんは、同社とは別の団体で「コドモノ明日研究所」まちづくり会社も立ち上げています。この団体では、小学校と連携して授業を行っていたり、地域課題について学び、解決に向けて取り組むプロジェクトを実施しています。

当初は、加工業者であり地域商社として販売も行っている同社がこうした活動をしていることに対して、周囲から理解されないこともあったといいますが、今では、同社の社員さんも、名里さんがまちづくり会社の活動で時間が割かれている動きについても、「全くの別物ではなく、本業に繋がっているということが分かってもらえるようになってきている。」と名里さんは話します。

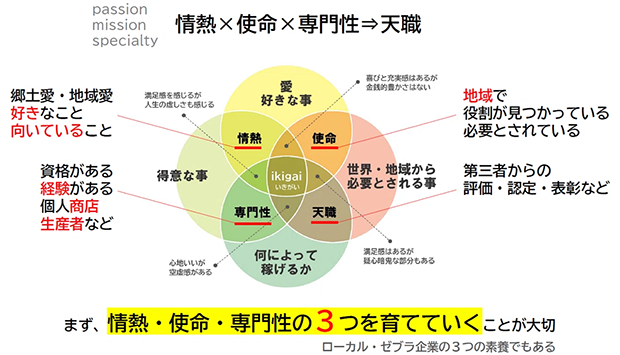

こうした取組の甲斐もあってか、高浜町では、近年名里さんのように地域愛を持って地域を守っていこうと行動する方が増えてきています。こうしたことが、好きなことを仕事にして、地域の課題解決に取り組む「ローカルビジネス」に繋がっていく側面もあるのではないでしょうか。

地域を守る緩やかな存在

同社は、こうしたローカルビジネスの一員であるとともに、中間支援的役割として、一緒に活動していくためのハブとしての存在でもあります。

それは、「まちからが中心となって強力に関係者をコントロールするのではなく、緩やかな状態で色々なビジネス的な動きが繋がっていく。住民も現状維持は衰退に繋がると気づき始めて、文句は言いながらも親心からおせっかいをかけてくれる漁師や、かつて観光で訪れる人が多い町だったので、住民も比較的外向きだったことも影響して、町が1つになっていく。そこに、まちからという存在があることで、同じ地域愛を持った地元の方や外部から人も、足並みそろえて地域を良くしていく空気感が形成されている。そして、町の活性化がまちからの本業にも繋がる」と河合さんは話します。

地域の中で、特定の団体や個人が強烈なリーダーシップを発揮しているというより、各々が町の未来を自分事として捉えているからこそ、こうした取組ができるのかもしれません。

ikigai(生きがい)モデル

高浜町では、地域で関係人口やローカルビジネスを増やしていく鍵は、「ikigaiモデル」にあると考えています。元々は海外で提唱されたモデルを逆輸入し、高浜町で必要な要素や取組を捉え直し、整理しています。このモデルを構成する要素として、郷土愛や好きなことといった「情熱」、地域のために行動する「使命」、そこに資格や経験などの「専門性」。町に関わる人が、うち2つを組み合わせ持つと関係人口化し、3つとも揃える場合、その人にとって「天職」や生きがい創出に繋がっていくという考えです。この考えは、同社の取組の礎になっています。

長年かけて培われた関係性

地元に根付いて信頼関係を構築して、今では地域のハブとしての役割を担う存在になりつつある同社ですが、取組を始めた当初は、漁師町ならではの苦労もあったと言います。

6次産業化のプロジェクトがスタートして、変化を嫌う閉鎖的な産業であったこともあり、漁師さんや漁協とのやり取りのなかで、多くの軋轢もあったそうです。そのような中で、当時高浜町役場の職員として働いていた河合さんは、批判をされながらも、この取組が高浜町や海業の魅力を高めると理解の輪を広げていき、現在まで取組を推進してきました。

当時を振り返り、河合さんは「高浜町一番の嫌われ者だった。」と笑って言います。

その後、名里さんが加わったことや、漁協からそのまま加工を担う職員さんが残ってくれたという良縁もあってか、構想から15年ほどの歳月を重ねて、現在の関係性を築いてきました。

信頼資本が集まる老舗になる

長年の歳月をかけて信頼関係を築いてきた高浜町とまちから。今後、目指していく姿について、次のように話します。

「これからも信頼資本を積み上げて、外から関わってくれる人たちに対しても、『まちからさんがやることだから。まちからさんが連れてきた人だから。』と漁師や町の人たちから受け入れられるような、高浜町の『顔』になれるような存在を目指していきたい。」と名里さん。

また、「まちからさんにはいつか老舗と呼ばれる存在になってもらいたい。そして、まちからさんとの出会いがきっかけなって高浜町に根付く企業が増えてほしい。そして、いつか高浜町からも上場企業が出れば」と話す野村さんと中村さん。笑いながらもその口調には情熱がこもります。

官と民のそれぞれ異なる立場からも、お互いに今後目指す姿は同じ方向を向いています。

同社は、高浜町が推進する海業、そしてサステナブルタウンに向けた動きに、これまでも一緒に取り組んできました。これからも地域に根ざした信頼される企業として、一社だけではできないことも、同社がハブとなったエコシステムを構築していき、高浜町らしいローカルで緩やかな関係性で、持続可能な高浜町のまちづくりの一役を担っていくでしょう。

New FOCUS [地域から見える新たな視点]

経済産業省近畿経済産業局は、近畿2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)における経済産業施策の総合的な窓口機関として年間 1,000 件以上、地域企業の実態把握や施策立案のための企業訪問を行っています。

予測困難な状況下(VUCAの時代)において、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が「稼ぐ力」を強化するには、固定観念に縛られず新たな取組に踏み出すことが重要です。「New FOCUS」では、新たな取組を実行する関西の地域や中小企業に焦点をあて、経営者や現場から見える新たな“視点”に着目して、事例紹介を行って参ります。

※)この度、マイルストーンとしていた2025年を迎えたこと等を踏まえ、2019年から多数の企業事例の紹介をしてきた「関西おもしろ企業事例集~企業訪問から見える新たな兆:KIZASHI~」の名称・コンセプトを一新しました。

元記事へのリンクはこちら。

- 近畿経済産業局 公式note

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内