「菓子と機械の二刀流」が未来を創る。マスダック「第三創業期」が始動。

製菓機械開発と「東京ばな奈」のOEM生産。菓子と機械、双方の深い知見を持つ他に類を見ないプロ集団マスダックが、コロナ禍の危機をバネに「第三創業期」の変革を加速させている。V字回復を牽引する奥田信夫社長の構想は、製造業の枠を超える価値創出だ。その核心に迫る。

機械と食品の知見を統合

新たなサービス事業を創出

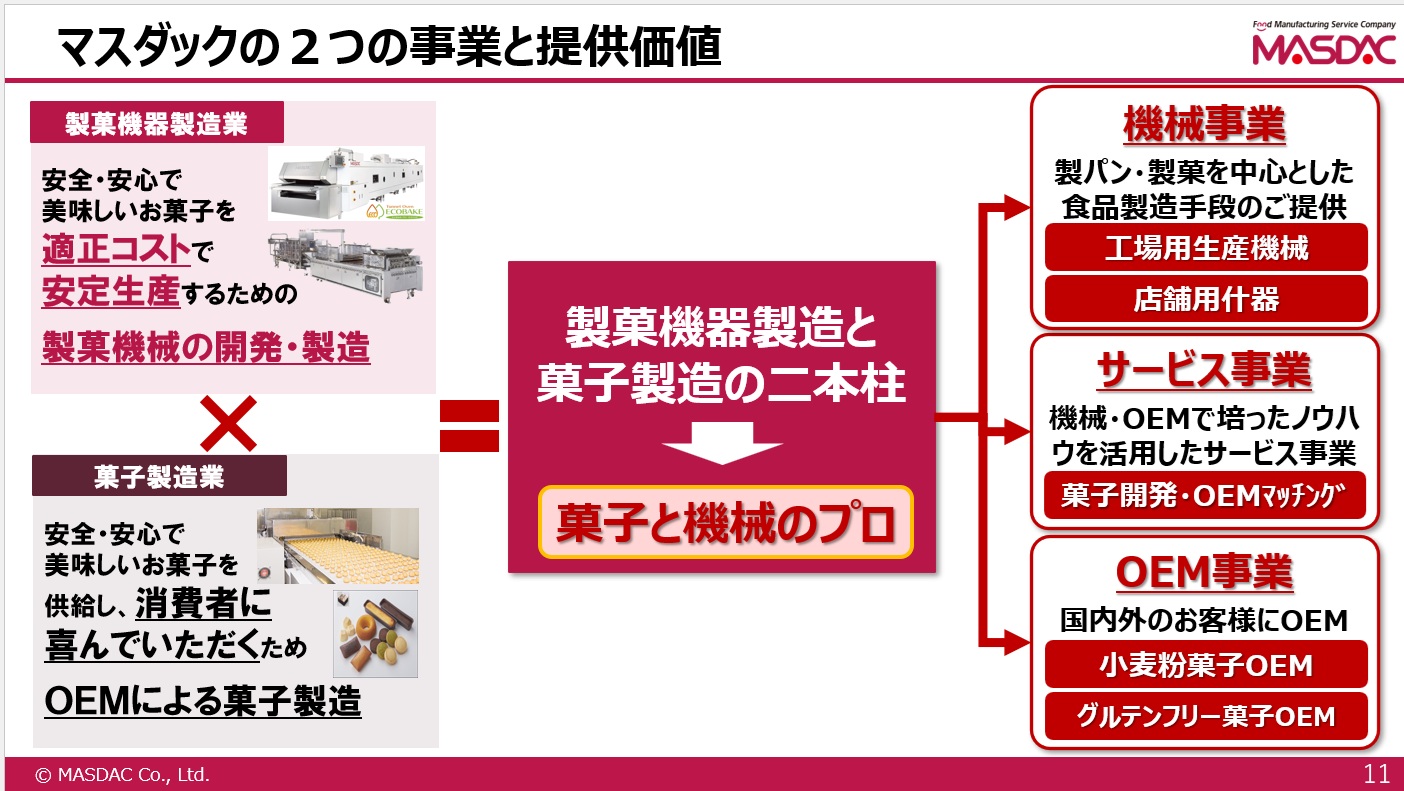

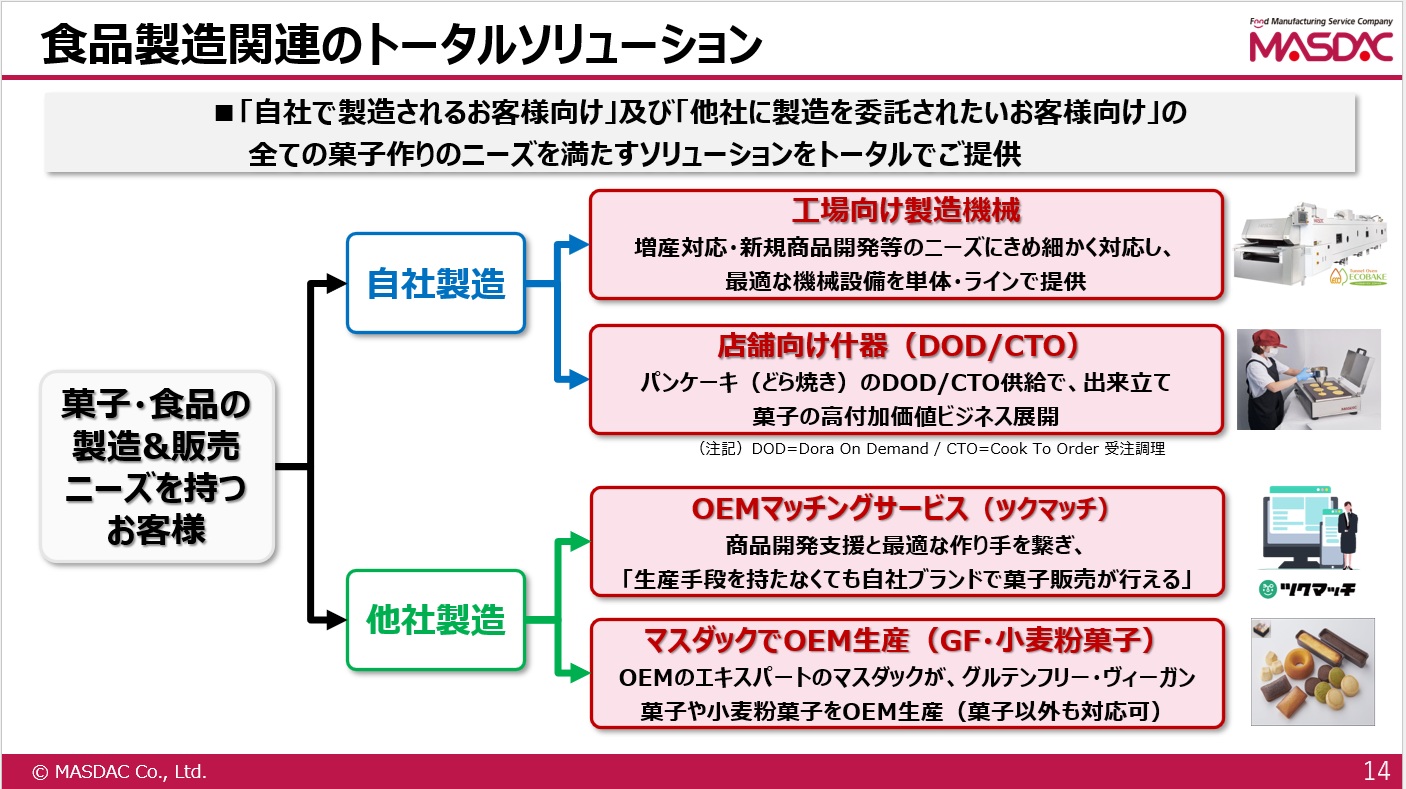

2022年、マスダックは「Food Manufacturing Service (FMS) Company」という新たなスローガンを制定した。これは、同社が迎えた「第三創業期」の核となる事業構想である。代表取締役社長の奥田信夫氏は、その意図を「菓子を中心とする食品製造ニーズに対し、トータルソリューションを提供するという我々の強い意思の表明だ」と語る。構想の柱は、①創業以来の「食品機械事業」、②OEM「東京ばな奈」などで培った「食品製造事業」、そして③両事業の知見を融合した「各種サービス事業」の三位一体戦略だ。特に新領域であるサービス事業とは、上流の商品開発相談から、製造ラインの立ち上げ、下流のアフターサポートまで、顧客のバリューチェーン全体を支援するものである。これまで別法人であったがゆえに生まれていた組織の壁がシナジー創出を阻害しているという課題意識から、2023年には3社を統合。この三位一体モデルを強力に推進し、2030年には売上高200億円、機械事業の海外比率40%という明確な目標を掲げている。

売上半減の危機からの反転

変革を生んだ三つの原動力

この大変革の起点は、未曾有の危機にあった。2020年、コロナ禍の直撃で観光土産市場が消滅。菓子製造事業はコロナ前の60億円から15億円規模へ縮小し、会社全体の売上も120数億円から64億円へと半減、創業以来最大の赤字に転落した。しかし当時入社した奥田信夫氏が直面したのは、業績以上に社内に蔓延する根深い危機感の欠如だった。「パンデミックは誰も経験がない。でも今までも何とかなったのだから、今回も大丈夫だろう」。そんな空気が支配的だったという。この状況を打破すべく、奥田氏は3段階の改革プロジェクトを断行した。第一の原動力は、緊急止血プロジェクト『WM(ホワイトマスダック)2021』だ。「まず出血を止める」を合言葉に、赤字という現実を直視させ、全社で体質改善に取り組み、公約通り1年で赤字脱却を達成した。第二の原動力は、成長戦略を策定した『GM(グローイングマスダック)2025』。そして第三の原動力が、3社統合を断行した『M-1プロジェクト』である。これら一連の改革は、同社が守りから攻めへと転じる大きなターニングポイントとなった。

唯一無二の競争優位性とは

価格ではなく価値で売る覚悟

一連の変革を支えるのが、「菓子と機械のプロ集団」という唯一無二の競争優位性だ 。その象徴が、レシピ相談からサンプル作製までを支援し、2023年7月に増床リニューアルした「アプリケーションセンター」であり、両事業を繋ぐ扇の要として機能している。だが、この強みを真の顧客価値へ転換するには、意識改革が必要だった。「製菓機械のメルセデス・ベンツ」と評される同社の機械は高品質ゆえに高価だった。そこで奥田氏が徹底したのが、「強くて良い会社は、顧客価値を提供し続けることで長期利益を得る」という哲学に基づいた、価値起点の価格戦略である。例えば、競合機より1,000万円高い5,000万円のオーブンがあったとする。しかし、生産性向上や歩留まり改善により月間50万円のコストメリットが生まれれば、その差額はわずか20ヶ月で回収できる。この導入後のトータルコストという本質的な「価値」を提示し、顧客に選んでもらう。それは、単なる価格競争から脱却し、「価値で売る」という経営の覚悟そのものである。

開発から製造まで伴走支援

ワンストップが生む新結合

FMS(Food Manufacturing Service Company)構想は、既に具体的な成果として結実している。アジア圏を中心に海外進出を強化しているマスダックは、同様に海外進出を模索している国内菓子メーカーと協業し、菓子メーカーの海外向け商品開発の支援から、現地販売チャネルの構築や現地メーカーによるOEM生産のコーディネート、同メーカーへマスダックが生産機械を製作・納入すると言うスキームを構想し、その実現に向けた取り組みを進めている所であると言う。また日本国内ではOEM販売元と共に、地元プロ野球チームである埼玉西武ライオンズと地元狭山茶専門店である新井園と連携した、新たな所沢土産菓子となるグルテンフリーの米粉フィナンシェの共同開発など、異業種との共創も積極的だ。これらは単なる受託製造に留まらず、顧客の事業に深く伴走するスタイルである。

過去追いの経営から脱却し

未来から逆算する意思決定

奥田氏が目指す「強くて良い会社」となるには、構想を駆動させる仕組みが不可欠だ。奥田氏はまず、過去の実績を追う「結果管理」から、未来を見据えて先手を打つ「予測管理」への転換に着手した。以前は生産と営業の会議が別々で、互いの事情をぶつけ合うだけで連携がなかったという。そこで、全社の数字を統合した管理表を導入し、常に年度末までの着地見込みを共有。「未来からの逆算」で今何をすべきかを議論する文化を醸成したのだ。この仕組みを動かすのが人材である。奥田氏は、入社直後に行った幹部50名との面談を通じ、生産的(Productive)、主体的(Proactive)、専門性(Professional)を兼ね備えた「3P人材」を見出し、リーダーに抜擢した。そして「実行する人が計画をつくる」という方針のもと、社員の約3分の1を戦略立案に関わらせ、当事者意識を高めた。2030年に向け、同社は「食×自動化」の交差点に挑む。人手不足が深刻化する中で、自動化需要は国内外で拡大する。マスダックはその流れを捉え、中国やベトナムにも拠点を設立し、海外展開を加速させている。未来から逆算する経営は、同社を次のステージへと導く羅針盤となっている。

1958年熊本県生まれ、九州大学卒。松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)に入社し、約30年FA・電子部品を中心にBtoB事業一筋で勤務。米系含む中堅企業3社で経営責任者を歴任後、コロナ禍真っ盛りの2020年10月に「マスダックの経営改革と経営人材育成」を使命に株式会社マスダックへ入社。2022年6月に同社代表取締役社長に就任。以来、成長戦略をハンズオンで牽引し4期連続増収増益を達成。さらなる事業成長へ挑戦中。

続きは無料会員登録後、ログインしてご覧いただけます。

-

記事本文残り0%

広告掲載のご案内

広告掲載のご案内